RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

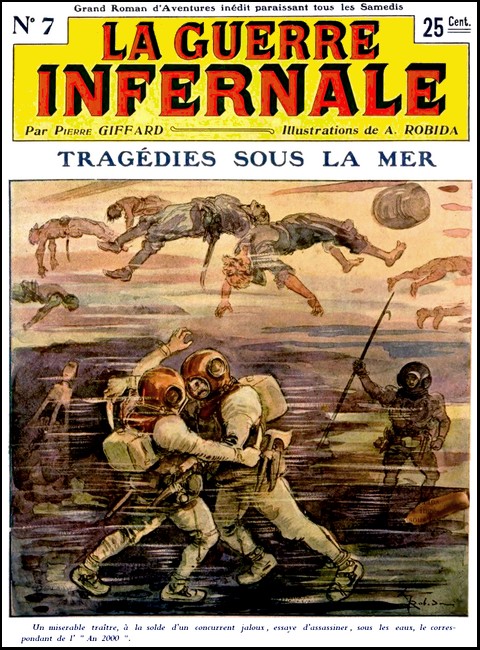

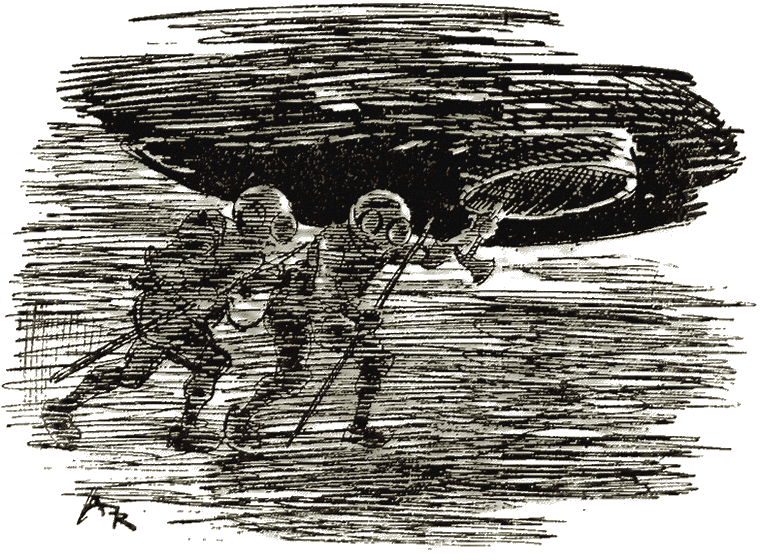

Un miserable traître, à la solde d'un concurrent jaloux, essaye

d'assassiner, sous les eaux, le correspondant de l' "An 2000."

Sur un geste de l'enseigne, les escouades se jetèrent

à droite et à gauche des lignes de lumière. (Page 196).

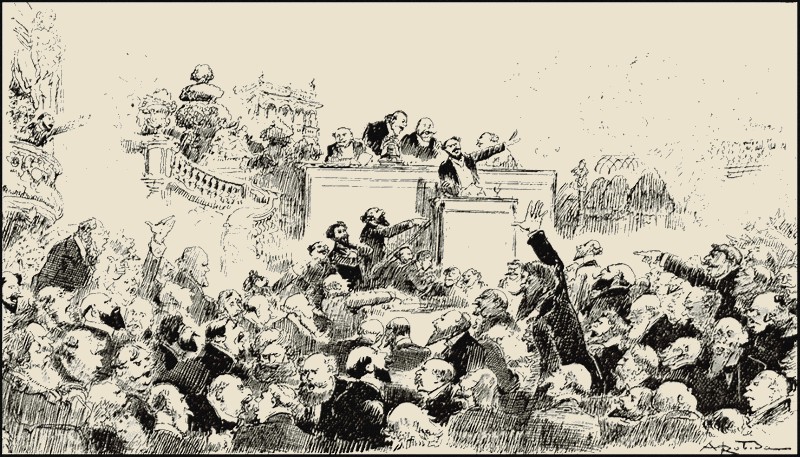

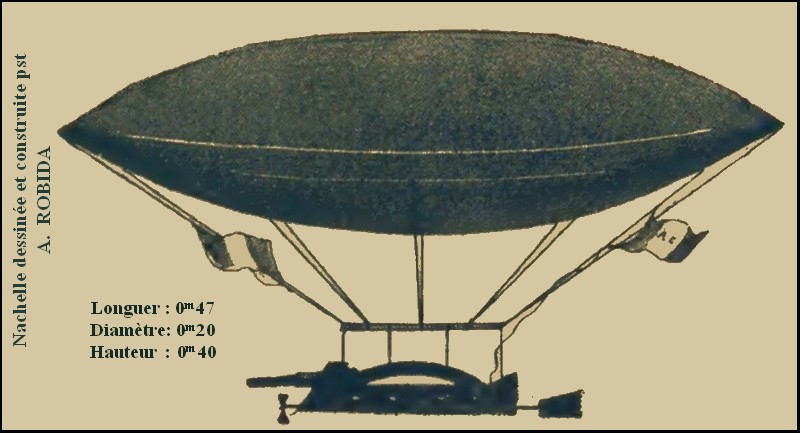

Une guerre effroyable met aux prises l'Allemagne et l'Angleterre, soutenue par la France, son alliée. La flotte aérienne française fait d'abord merveille. Le reporter du grand journal parisien l'An 2000 suit les opérations et les raconte. Il assiste à la ruine de Munich et de Francfort, incendiées par nos dirigeables, pour venger la destruction de Belfort par des mines allemandes. Il rend compte également d'une grande victoire sur terre, grâce au concours de nos bataillons d'aviateurs. Même il est mêlé à l'action d'une façon assez désagréable pour lui : un engin mystérieux, le Sirius ou Corsaire Noir, étrange machine volante inventée par l'Américain Jim Keog, le cueille à terre dans un filet et l'emmène dans les nuages. Jim, sorte de forban, cherche à vendre le secret de son invention à la plus offrante des nations belligérantes. Il charge le journaliste qu'il a capturé de présenter ses propositions au Gouvernement de la République et pour cela le ramène à Paris. Il exige que réponse à ses ouvertures lui soit fournie à Berne dans le délai d'une semaine.

Martin du Bois, le directeur de l'An 2000, essaye de décider les pouvoirs publics à faire l'acquisition du Sirius; mais il se heurte à la routine des bureaux et à la jalousie professionnelle de son concurrent: l'An 3000. Celui-ci ne recule devant aucune manoeuvre pour faire avorter l'affaire. Pourtant l'enthousiasme populaire, stimulé par une courte apparition du Corsaire Noir, oblige le Parlement à s'occuper de l'achat. Pendant que traînaillent les formalités qui doivent précéder le vote, le correspondant de l'An 2000 profite de ses loisirs forcés pour accompagner nos sections de scaphandriers, ou torpilleurs individuels sous-marins, dans un raid audacieux. Ces hommes-crabes sont chargés d'aller faire sauter, sous les flots de l'Elbe, les cuirassés allemands réunis à Kiel pour convoyer en Angleterre des radeaux transportant cent mille hommes de troupes de débarquement. Un grand submersible, le Chercheur, conduit nos héros dans le lit de l'Elbe et les dépose au fond de la rivière. Les hommes-crabes se forment en colonne. Le reporter à pour voisins l'enseigne de vaisseau Marcel Duchemin, parent de son directeur, et un grand gaillard, nommé Petit, dont la physionomie «ne lui revient pas».

Il s'étonne d'abord d'avancer dans des flots tout illuminés de clarté.

J'avais bien entendu le commandant expliquer tout à l'heure que la rivière était éclairée par en dessous, mais l'idée ne m'était pas venue très nette de ce que ces mots pouvaient signifier.

Or nous nous trouvions subitement sous les rayons de cette illumination électrique.

L'Elbe restait à n'en pas douter — les cartes en faisaient foi — balisée à sa surface comme au temps jadis; Marcel Duchemin m'avait montré, pendant le voyage, tout ce que pouvait apercevoir sur ses deux rives l'oeil d'un marin qui remontait de l'embouchure vers Hambourg: les feux de la rive gauche, Vieil-Amour, Grodener-Neufeld, Osteren-Groden, Oste Riff, Brunshausen, Twielentleth, puis ceux de la rive droite: Schulan Falkenstein, bien d'autres; et les balises et les amers de tout ordre, visibles de jour, pourvus de lanternes la nuit; mais avec une prudence intelligente les Allemands avaient eu soin de doubler ce système de signaux. Et de quelle manière originale!

Partant de cette idée que la navigation de nuit est toujours dangereuse, souvent impossible dans un chenal, par les temps de brume, leurs ingénieurs s'étaient multipliés pour reporter sous les eaux le balisage de l'Elbe. Je venais de comprendre d'un coup d'oeil toute l'originalité de leur plan.

Aux cloches et aux sirènes — nous avions entendu les unes et les autres — ils venaient d'ajouter cette débauche de lumières sous-marines.

La route des grands navires était ainsi tracée, non plus au-dessus de l'eau, mais en dessous.

Des câbles immergés, ancrés de distance en distance, au fond du lit de la rivière; des tambours en cuivre sur lesquels brillait une ampoule électrique de fort voltage; sur ces ampoules un verre épais formant projecteur: çà et là des colorations différentes, aux croisements des chenaux, évidemment...

C'était splendide!

Je compris que le jour ces lumières traçaient le long du chenal deux raies de feu et remplaçaient avantageusement les bouées. La nuit, elles devenaient les réverbères d'une rue liquide, réverbères abrités des influences extérieures, jalons lumineux hors desquels il est impossible de s'égarer puisque le pilote les voit constamment diffuser leur lumière sous les eaux.

Le coup d'oeil était extravagant. Des poissons, des algues, des bêtes visqueuses évoluaient. Puis des hommes, cent vingt-trois hommes aux armures fantastiques...

J'eus l'impression d'une avenue de l'Opéra sous-marine, et je notai encore dans ma tête ce sous-titre suggestif pour les articles futurs.

Mais il ne s'agissait guère de s'attarder aux fioritures, qu'allions-nous faire sous ces éclats fulgurants qui nous étaient envoyés d'en bas?

Nous apercevions les deux câbles placés dans le sens longitudinal. Déjà la moitié de notre troupe avait enjambé le premier et franchissait le second.

Etait-ce bon pour nous, ce luxe d'éclairage?

Etait-ce mauvais?

Qu'allait nous ordonner le commandant?

Trancher les conducteurs de cette lumière qui nous aidait, c'était très simple, mais peut-être prématuré?

Ne vaudrait-il pas mieux chercher d'abord les lignes de torpilles?

Nos réverbères une fois éteints, nous n'y verrions plus guère. Réduits à l'expédient de nos petites lampes-lucioles, ne perdrions-nous pas un temps précieux à chercher les fils de la défense sous-marine, qui devaient barrer la passe sur deux ou trois lignes, et suivre aussi son cours pour relier Cuxhaven à Hambourg et au canal de Kiel?

Marcel Duchemin me prit par le poignet droit: je vis qu'il me tendait une corde supplémentaire, longue de quelques mètres, en me faisant signe de l'enrouler autour de mon corps.

Il faisait la même opération de l'autre extrémité.

Ainsi attachés l'un à l'autre, comme deux frères, nous devenions solidaires, et le risque de nous perdre était moins grand. Je compris bien que le charmant garçon pensait surtout à moi en faisant cette manoeuvre, car je ne pouvais guère lui être utile, tandis qu'il me rendrait à chaque pas de fameux services.

D'un signe de tête trois fois répété, je le remerciai. Il n'y avait plus, en effet, de dialogue possible.

L'idée que nous allions rester tous, pendant deux grandes heures peut-être, dans ce mutisme forcé m'inquiéta. Pourvu que les idées que nous allions échanger d'un instant à l'autre ne fussent pas trop compliquées!

A perte de vue j'apercevais la file de nos escouades qui s'allongeait, sous les eaux de l'Elbe, dans le sens de sa largeur.

On ne s'arrêtait pas pour couper les fils de la lumière; donc le commandant avait résolu de remettre cette manoeuvre à plus tard. Dans ma cagoule de cuivre j'opinai qu'il avait raison.

Ne pouvant plus communiquer mes impressions à personne, je me faisais à moi-même les demandes et les réponses.

Tout à coup, le signal: halte! fut donné devant moi par tous les bras recourbés en pinces de homard.

On y voyait certainement mieux qu'au crépuscule, à présent; on y voyait comme en pleine nuit sur un de nos boulevards parisiens. Les morions bronzés des chefs s'étaient abaissés. Tout le monde se penchait au fond.

Cette manoeuvre me parut logique; son succès fut complet.

Le commandant avait développé ses cent dix hommes sur deux cents mètres du chenal. Il y avait des chances pour que sur cette distance, avec les points de repère indiqués par les espions anglais, l'un d'eux heurtât du pied l'une des trois lignes que nous cherchions.

C'était déjà fait! Les hommes de tête, qui encadraient M. de Réalmont, avaient mis le doigt, après le pied, sur les câbles diaboliques, au travers desquels passait l'électricité.

Au premier signal on pouvait d'un point du rivage faire exploser en envoyant le courant dans ces câbles, dix, quinze, vingt torpilles mouillées au fond, en chapelet. Nos souliers de plomb les rencontreraient sans doute pendant cette sinistre promenade. Mais désormais elles seraient inoffensives.

Toute une escouade à genoux jouait des tenailles et cisaillait.

J'apercevais dix hommes-crabes à genoux, jouant

des tenailles et cisaillant.... (Page 194).

J'apercevais les dix hommes-crabes penchés sur l'ouvrage tandis que le gros de l'expédition, debout, attendait pour continuer sa route.

Vraiment ils avaient bien l'air de crabes, les hommes de la troupe sous-marine, avec ces pinces, dont ils jouaient lourdement au fond de l'eau contre les maléfices de l'invisible électricité!

Je vis Marcel Duchemin se frotter lentement les mains en signe de satisfaction. Je fis de même, les regards tournés vers lui. C'était le meilleur moyen que nous eussions de nous communiquer notre satisfaction commune. Nous redevenions ainsi des hommes très primitifs.

En avant! dirent les bras, toujours éclairés à miracle par les feux du chenal.

Nous repartîmes, toujours à la file indienne, toujours en amont, aidés par la marée, l'une des dernières de l'équinoxe, dans notre montée du fleuve.

Nous marchions depuis cinq minutes environ, nous éloignant d'autant de notre base d'opération, c'est-à-dire du Chercheur, en d'autres termes, du salut possible, lorsque les bras signalèrent encore une fois: halte!:

Ce fut le même manège: les hommes de la tête avaient découvert la seconde ligne de torpilles, mouillée en travers de l'Elbe comme la première, avec une ramification dirigée vers l'Est, c'est-à-dire vers Brunsbüttel, où s'amorce le fameux canal militaire ouvert par Guillaume II à la fin du siècle dernier pour permettre aux navires allemands de passer de la mer du Nord dans la Baltique et inversement, sans être obligés de recourir aux détroits danois, dangereux en temps de paix, infranchissables en temps de guerre à cause de leur étroitesse, qu'un blocus peut réduire à rien.

Tandis que les camarades pratiquaient l'opération salutaire, je me demandai si nous allions continuer à remonter le fleuve.

La troisième ligne de torpilles défensives était mouillée, sans nul doute, plus haut.

Mais où?

A mille mètres de là? A dix, à vingt kilomètres?

Elle pouvait l'être entre Krautsand et Glückstadt, ce qui n'était pas tout près.

Peut-être eût-il été nécessaire de l'aller chercher à trente et quarante kilomètres, entre Cranz et Mühlenberg, peut-être en face d'Altona, même?

Le commandant pensait, comme moi, que cette recherche serait dangereuse et même superflue, car il donna le signal de rebrousser chemin. Aussitôt nous fîmes demi-tour.

Marcel Duchemin se trouvait ainsi conduire la file indienne: je marchais le second, et derrière nous venaient les autres, un à un, le commandant le dernier, dans l'eau qui commençait à me sembler froide, parce que nous avancions à présent contre le flot, et plus épaisse, pour la même raison.

Sous les feux du chenal je regardais évoluer les poissons comme si j'eusse été tranquillement debout dans un immense aquarium.

La vase n'était pas trop molle; il y avait des algues glissantes au fond, mais aussi du sable, beaucoup de sable, des gravillons d'assez gros grain, qui permettaient aux brodequins de se poser, sans trop entrer dedans.

Tout de même, chaque fois que je sortais une jambe du trou qu'elle avait fait dans le sol, je devais faire pour l'en retirer un effort aussi violent que pour enlever une botte de chasse après quelques heures de marche sous la pluie.

Lié par une corde à mon officier, en contact par l'autre avec les dix hommes de ma section, j'avançais lourdement sans trop raisonner, désireux de revenir avant d'entreprendre autre chose, à proximité du Chercheur; je regardais évoluer autour de nous, effarés de nous voir, les harengs, maquereaux, sproots, gades en grand nombre, autrement dits les morues, églefins, merlans et colins, les raies, les soles, les plies, les turbots et autres poissons plats. Je vis an espadon au bec redoutable jouter avec deux squales de petite taille. et cette lutte m'intéressait déjà lorsque je reçus un choc violent dans la poitrine. Marcel Duchemin venait de faire un bond prodigieux en arrière et me heurtait, les bras en équerre pour donner le signal d'arrêt, que je répétai aussitôt.

Sous les feux du chenal.

Qu'y avait-il done devant nous? Un danger, sûrement.

J'aperçus une ombre inquiétante qui s'avançait.

Avec, des gestes supplémentaires auxquels je ne comprenais rien, l'enseigne ordonna aux escouades de se rejeter à droite et à gauche des lignes de lumière, dans l'ombre profonde des quinze mètres d'eau que nous avions à présent au-dessus de nos têtes.

Comme deux chats bottés nous fîmes aussi le même bond, sur notre gauche.

Alors se passa une scène affreuse, dont l'obscurité décupla l'horreur, car en une seconde les câbles de la lumière électrique étaient coupés par les hommes de ma section, et tout s'éteignit.

Il n'était que temps.

La forme indécise qui s'avançait au-devant de nous avec le flot, c'était un sous-marin de la défense locale, à n'en pas douter. Nous entendions à présent, dans le silence du fond que la marée ne troublait guère de son bruissement, les battements réguliers, mais lents, d'une petite hélice.

Jusqu'à ce moment je ne fus que médiocrement étonné.

Des sous-marins, nous devions nous attendre à en trouver dans l'Elbe, à toute heure du jour et de la nuit. Nous savions qu'entre Helgoland et Cuxhaven un service permanent de navettes fonctionnait dès la première heure de la guerre.

Depuis que les constructions navales ont donné aux sous-marins de grand tonnage la faculté de s'absenter, de quitter leur port d'attache pendant plusieurs jours et de chasser dans les eaux de l'ennemi, la vigilance de celui-ci a fatalement redoublé.

Le Chercheur avait eu la chance de passer inaperçu. Peut-être la devait-il à l'heure matinale de son entrée dans l'estuaire?

Entre minuit et trois heures les grand'gardes étaient peut-être réduites? Alors cet intrus de petit modèle, qui nous arrivait du large, devait effectuer le premier voyage de la journée qui commençait?

Tout de même il me parut naviguer bien bas. Nous l'apercevions qui s'avançait doucement, filant sur deux mètres d'eau à peine.

Bien qu'il fût encore à cinquante mètres de nous, j'estimai sa jauge à quatre-vingts tonnes et son équipage à une demi-douzaine d'hommes.

Mais alors un point d'interrogation cruel se posa devant mes yeux.

Etais-je l'objet d'une hallucination? Avais-je au contraire la réalité devant moi?

Puisque je voyais ce sous-marin s'avancer dans le chenal, profiler son ombre sur une sorte de nimbe électrique, comment ce phénomène était-il possible, puisque les réverbères du chenal étaient éteints, pour longtemps désormais, par les soins de mes compagnons?

Alors que l'obscurité naturelle qui règne au fond des rivières, en pleine nuit surtout, nous protégeait contre la visite inopportune de cet inspecteur inattendu, comment le voyais-je aussi nettement que si les feux du chenal eussent été encore allumés?

Je m'assurai une fois encore qu'ils étaient éteints. Aucun doute n'était possible.

C'était donc ce navire minuscule qui dégageait à présent les lueurs bleuâtres au milieu desquelles il continuait à remonter la rivière?

Etait-ce donc un sous-marin lumineux?

Le mot me conduisit à l'idée.

Un sous-marin lumineux! Mais sans nul doute. Le commandant ne nous avait-il pas laissé entendre que les Allemands, eux aussi, devaient avoir quel ques tours de leur façon à nous servir?

Nous étions servis.

A n'en pas douter la constitution et l'instruction de la troupe nouvelle des hommes-crabes n'étaient pas restées aussi secrètes, depuis quatre ans, que Leloup de Saint-Brice l'espérait.

L'espionnage bien compris a toujours été dans le sang germanique. Nos adversaires ne s'étaient pas fait faute de mettre leurs aptitudes à profit une fois de plus, en vue de cette guerre. Ils étaient renseignés, peut-être incomplètement, mais ils l'étaient sur le corps nouveau des hommes-crabes.

L'idée monstrueuse me vint même, à cet instant d'angoisse patriotique, que quelqu'un de ces cent dix marins d'élite, ou estimés tels, avait pu trahir son pays et vendre, pour de l'argent, nos secrets, en tout ou partie, à quelque tentateur. La silhouette de Petit, le grand gaillard de mon escouade dont la tête m'avait déplu, quelques instants auparavant, m'apparaissait alors comme une évocation méphistophélique.

Etait-ce hasard? Je voulus l'espérer, mais la coïncidence me troubla encore. Comme je me retournais de trois quarts je l'aperçus immédiatement derrière moi, qui se dissimulait comme les autres, comme moi-même, dans les profondeurs des eaux. Il était si grand que je ne pouvais m'y tromper. Sûrement il dépassait les plus grands de toute la tête.

Mais là encore je n'eus pas le temps d'épiloguer. Le bateau illuminé nous passait devant les yeux.

Indiscutablement c'était pour nous qu'il se promenait à cette heure au fond de l'Elbe.

Songez que ce sous-marin étrange, comme jamais je n'en avais vu, portait, encastrées sous ses flancs, quatre lentilles d'un diamètre énorme, derrière lesquelles quatre projecteurs électriques fouillaient la rivière, inondaient son eau noirâtre de leurs pinceaux bleus et blancs.

Jamais je n'avais entendu parler de navires de ce genre. Je sus plus tard qu'ils venaient d'être construits en grande hâte, au nombre de trois, dès que les Allemands avaient connu notre existence, je veux dire celle du corps d'élite auquel j'avais le périlleux honneur d'appartenir pour quelques heures.

L'un surveillait la Weser, je l'appris aussi plus tard, le second l'Elbe, le troisième l'Oder.

Il me parut que cet «empêcheur de torpiller en rond» comme je l'appelai dans la solitude de mon casque, ne nous découvrirait pas à la distance où nous étions de ses phares indiscrets, à droite et à gauche, c'est-à-dire à cinq ou six mètres.

D'autre part je ne pouvais croire qu'il fut admis par notre troupe à la libre pratique de ses exercices. C'eût été plus que dangereux.

Il pouvait surprendre, au long de la colonne, quelques hommes moins bien dissimulés que nous ne l'étions, remonter aussitôt à la surface et signaler notre présence.

Evidemment il n'était apte qu'à cette besogne de dénonciateur. Mais qu'elle était donc inquiétante pour notre expédition!

Je n'eus pas à réfléchir longtemps, car au moment précis où il passait devant moi, le torpilleur détective-sous-marin (c'est ainsi que les Allemands l'ont inscrit sur les contrôles de leur flotte) s'arrêtait, sans que je comprisse d'abord pourquoi.

Les cloches de nos Sous-l'eau s'agitèrent ferme, et je compris.

Quelles durent être les réflexions des hommes enfermés là dedans, aux aguets derrière ces miroirs lumineux lorsqu'ils aperçurent notre troupe se précipiter à l'assaut de leur embarcation comme une bande de sauvages!

Le premier qui leur porta un coup fut Marcel Duchemin. C'était son rôle, puisqu'il marchait en tête de la colonne.

A peine si l'hélice du bateau de verre fut en face de lui, tournant à petite vitesse, qu'il se précipita, la gaffe en main, pour la crocher.

Gêné par le fer et le bois qui venaient de se glisser entre deux de ses palettes, le minuscule propulseur s'arrêta.

On entendit alors un cri, des cris dans l'intérieur du bateau. Ce fut bien pis lorsque nous apparûmes, ceux de la première équipe, en agitant nos gaffes, comme des Indiens leurs tomahawks.

J'avais croché l'hélice, moi aussi, pour appuyer Marcel Duchemin. Le grand Petit vint à la rescousse, de sorte que nous étions trois à maintenir le bateau par l'arrière.

Son moteur continuait à ronfler et les cris du commandant, mêlés à ceux de l'équipage, indiquaient un effort suprême pour se dégager et remonter à la surface.

Il me sembla que mon voisin ne pesait pas très fort sur l'hélice, de manière à tirer le sous-marin à nous. Mais ce n'était là qu'une impression fugitive. Elle s'évanouit d'autant plus vite que les camarades avaient, de leur côté, happé le gouvernail avant du bateau, et halaient dessus à cinq ou six.

Doucement le sous-marin s'enfonça vers nous de quelques centimètres. Alors les lumières de l'intérieur s'éteignirent et un silence effrayant succéda au désarroi.

J'entendis son commandant crier: Faites sauter tout!

Diable, pensai-je, il n'y a pas de chance d'échapper vivant à cet abîme! Si ceux-là s'administrent la dose d'explosifs qu'ils ont à bord, pas un d'entre eux n'échappera, mais nous allons recevoir aussi une gifle telle qu'il y aura des casques brisés, beaucoup...

Justement les autres escouades arrivaient.

Sur un signe de leurs officiers dix hommes s'attaquèrent à chacun des grands yeux de verre, piquant et cassant les lentilles à coups de hache.

Il était temps! Comme le premier de ces hublots énormes, à tribord, se désagrégeait et laissait entrer l'eau du fleuve à gros bouillons, une déflagration sourde se fit entendre.: Le bateau tressauta, mais les poudres étaient déjà mouillées: ce fut un engouffrement de la masse liquide dans la coque; les quatre ouvertures béantes absorbèrent vite plus d'eau qu'il n'en fallait pour couler à fond l'esquif-espion.

Nos hommes s'attaquèrent à chacun des grands yeux de

verre, cassant les lentilles à coups de hache. (Page 198).

Il descendit brusquement à nos pieds.

On entendait les cris d'agonie des hommes enfermés dans cette boîte hermétiquement close, d'où nul d'entre eux ne pouvait ouvrir la porte. Au surplus, c'eût été pour mourir de la même asphyxie.

Nous étions rangés autour du sous-marin devenu en quelques secondes un tas de ferraille inutile. Nous regardions, interdits, le cadavre du monstre qui eût pu causer notre perte. A l'intérieur de sa carcasse on percevait encore des coups sourds, des gigotements démoniaques d'êtres humains qui se tordaient dans les spasmes de la suprême angoisse.

Le commandant arrivait. Il fit saper le trou d'homme par lequel on entrait dans le petit navire. Une tête convulsée s'y montra, horrible à voir sous les rayons tremblotants des lucioles que chacun allumait en hâte, de seconde en seconde, pour maintenir autour de la bête vaincue de passagères clartés.

Des bras vigoureux sortirent le cadavre qui se pré-

sentait debout dans ce tuyau de cheminée. (Page 198).

Sur un geste des officiers des bras vigoureux sortirent le cadavre qui se présentait debout dans ce tuyau de cheminée: c'était celui d'un matelot.

La face affreusement convulsée, avec un rictus d'épouvante, les mains tordues par l'effort, les yeux hagards, terrifiants, le noyé, aplati par la pression de toute cette eau sur des corps dépourvus d'aucun appareil protecteur, fut rejeté au fond comme un chien crevé.

Puis deux gaffes fouillèrent l'intérieur du bâtiment. Le commandant opéra aussi des sondages; il estima que les morts restés au fond de la coque devaient être quatre, enlacés aux abords du couloir de descente dans une lutte suprême pour remonter au jour, c'est-à-dire à la vie.

Et ce fut fini.

Sans plus s'occuper de l'épave désormais incapable de nous nuire, les officiers sonnèrent la marche en avant.

Nous repartîmes; ma petite boussole inondée d'un éclair trop court m'indiqua la direction de l'Est. Nous prenions cette fois la rivière en travers.

Deux lignes de torpilles coupées, le balisage électrique détruit, un bateau construit exprès pour nous dépister coulé avec son équipage, tel était le bilan de notre première heure. C'était bien travaillé pour un début.

La seconde partie de notre mission restait à exécuter. C'était la plus difficile.

D'abord on n'y voyait désormais que par intervalles, au fur et à mesure que deux hommes de chaque escouade, suivant les instructions des officiers, allumaient leurs lucioles tremblotantes, d'un coup de dent.

Il était à présent six heures au méridien de Berlin; le jour allait bientôt nous donner quelque assistance. |

Mais qu'est-ce que le jour d'un matin brumeux sur les côtes de l'Allemagne à la fin de septembre? Et qu'est-ce que le jour, même le plus ensoleillé, à treize et quatorze mètres de profondeur dans un grand fleuve où les sables sont perpétuellement véhiculés en tous sens par le flux et le reflux de la mer?

Tout de même là-haut une clarté blafarde succédait à la nuit et donnait aux flots de l'Elbe une teinte grisâtre, la couleur d'une aube maladive.

Assurément nous n'avions pas à faire plus de deux cents mètres. Les renseignements du commandant étaient précis, de première main, recueillis à prix d'or par le service d'espionnage de l'amirauté britannique. Nous étions tout près du but qu'ils nous avaient fixé.

M. de Réalmont avait choisi le mouillage du Chercheur à point nommé. Comme le chenal accessible aux grands navires s'ouvrait au long de la rive gauche, très près de terre, et qu'au delà ce n'étaient que sables accumulés; comme la préparation des radeaux de la flottille d'invasion se poursuivait entre Grodener Neufeld et Osterende Groden, c'était en avant du premier de ces points, sûrement, que les cuirassés s'étaient amarrés sur des coffres, ou qu'ils avaient mouillé leurs ancres, pour protéger efficacement les opérations de cette colossale charpenterie.

Marcel Duchemin m'avait montré sur la carte le coude que forme l'Elbe entre Cuxhaven et le feu placé au droit d'Altenbruch. La passe était large, sur cette courte distance, d'une centaine de mètres et les relevés y indiquaient successivement de quinze à vingt-six mètres de profondeur. .

On marcha vers l'Est pendant dix minutes à peine. Ma respiration devenait difficile; j'en conclus que chaque pas en avant nous valait quelques centimètres d'eau en plus au-dessus de la tête.

Si mon oxylithe n'allait plus être efficace au bout d'une heure ou deux, contrairement à ce qu'affirmaient les savants fournisseurs de la marine, qui l'avaient préparée, et tant de mineurs qui depuis des années en avaient fait l'expérience!

La seule idée qu'une telle aventure pût m'arriver comme aux autres, peut-être à moi plutôt qu'aux autres, peut-être à moi à l'exclusion des autres, me fauchait les deux jambes.

Je commençais déjà, nul n'en voudra douter, à sentir le poids de toute la ferblanterie dont nous étions chargés. |

En dépit de la loi fondamentale que l'on m'avait serinée au lycée: tout corps plongé dans un liquide, etc., je me disais que la masse d'eau dans laquelle j'évoluais ne soulageait point ma faiblesse autant que les traités de physique me permettaient de l'espérer.

Mais il n'y avait pas à barguigner. Nous étions partis pour la gloire ou pour la mort.

La fermeté du jeune Duchemin, au surplus, dont je sentais la main solidaire de la mienne, m'encourageait à reprendre du ton.

Nous avancions à présent en éventail, le commandant au centre, la moitié de l'effectif formant l'aile droite, l'autre faisant l'aile gauche, chaque torpilleur à dix mètres de son voisin, ce qui donnait à notre petit corps d'armée un développement de plus d'un kilomètre. On eût dit que nous allions traverser ce bras de mer, tels les Hébreux de Moïse, à pied sec.

L'association des idées qui ne cesse jamais de travailler dans notre cerveau me fit aussitôt penser aux semelles chauffées à la baryte qui garnissaient mes bottes.

Il me sembla que jamais de ma vie je n'avais eu les pieds plus constamment chauds. Et pourtant nous étions au fond de l'eau depuis plus d'une heure!

Tout à coup les cloches sonnèrent pour une halte. Je formais avec Marcel Duchemin l'extrémité de l'aile gauche. Nous avions marché péniblement un quart d'heure; nous arrivions, à mon estime, au milieu du chenal.

Les cuirassés étaient-ils au-dessus de nos têtes? Voilà ce que je me demandais.

Je mordis dans la poire et cherchai à y voir quelque chose, mais comme le dindon de la fable, je ne savais pour quelle cause je ne distinguais pas très bien. A la vérité, je ne voyais rien, que l'eau épaisse, verdâtre à cause du jour, et sillonnée de poissons plats que notre présence devait bien intriguer.

Aussitôt je sentis que Marcel Duchemin tirait sur la corde.

Je regardai vers lui, à ma gauche. Il me montrait du doigt quelque chose de long, étendu à nos pieds: encore un câble à couper!

Je transmis le signal au voisin — c'était toujours le grand diable de Petit, qui me déplaisait tant, — il transmit à son tour.

Au même instant des signaux sonores nous parvinrent. Sûrement ces fils électriques étaient ceux qui desservaient le circuit des cloches dont nous avions apprécié l'utilité; elles nous eussent aidés peut-être à sortir aussi facilement que nous étions entrés, mais ce n'était pas sûr.

Coupons!

A genoux dans le fond, nous eûmes vite fait de détruire le câble à grands coups de limes et de haches.

Aussitôt le chant des cloches cessa.

Encore une opération utile, qui ne nous donnait pas grand mal et qui permettait à la flotte entière de l'Allemagne de s'échouer tant qu'il plairait à ses pilotes sur les bancs de sable de l'Elbe.

J'avais peine à me relever, tant de peine que je retombai sur les genoux, les mains allongées.

Ce petit malheur nous valut une nouvelle découverte.

Mes mains avaient instinctivement saisi un autre câble qui montait, celui-là, comme une algue, dans la rivière. Je fis signe à Marcel Duchemin pour qu'il vint reconnaître la nature de l'objet.

L'enseigne s'avança aussitôt et regarda le câble. Il servait en même temps d'amarre, sur le fond, à un petit caisson qui flottait à deux mètres au-dessus de nous.

De son bras droit mon chef fit comprendre, par des gestes appropriés, que ce bibelot n'était autre qu'un microphone chargé d'annoncer à l'amirauté attentive le passage d'un navire, révélé sur la plaque vibrante par les battements de son hélice.

D'un beau coup de pince, l'enseigne trancha le câble; puis amena le bout qui restait attaché au caisson. C'était bien ce qu'il pensait.

Je m'amusai à casser le petit appareil comme un enfant s'acharne à démonter un jouet.

Mais, sur un appel rapide de la corde, il me fallut tendre à nouveau la tête en haut et regarder encore.

Je ne voyais toujours rien.

Alors Marcel Duchemin s'approcha et me fit comprendre que nous étions sous l'un des navires de l'escadre mouillée là-haut.

Je suivis des yeux son doigt, qui indiquait nettement un point noir. Puis ce fut une ligne noire que j'aperçus distinctement, une ligne qui suivait à perte de vue le cours du fleuve. On eût dit qu'elle ne finissait pas. Elle mesurait, je le savais, plus de deux cents mètres.

Nous étions là, tous alignés, comme des crabes, vraiment, sous la quille de l'un de ces cuirassés de vingt-six mille tonnes, dont l'Allemagne était justement fière, encore que les Anglais eussent déjà fait plus grand.

Deux mètres au moins séparaient nos casques de cette quille.

De plus en plus nettement je l'apercevais, soulignée par l'ombre de la monstrueuse carène.

Nous étions arrivés, comme disent les maçons, à pied d'oeuvre. Seulement à l'encontre des maçons nous venions là, nous, pour détruire en quelques minutes des milliers de vies humaines et des engins de guerre qui avaient coûté près d'un demi-milliard.

Où était Tom Davis à cette heure? Comme il eût été heureux de travailler avec nous dans cet abîme, d'y préparer la revanche que lui devaient bien les Allemands, après le torpillage de son ambassadeur!

Par la position que nous occupions à l'aile gauche extrême il m'était aisé de préciser un point: le cuirassé sous lequel nous avions fait halte occupait le premier mouillage de la série. Les quatre autres s'échelonnaient en amont, à des distances variables, sans doute, et assez grandes.

En admettant qu'il y eût entre chaque cuirassé un espace de deux cents mètres, je calculais que l'escadre occupait près de deux kilomètres dans la rivière.

Cinq navires longs de deux cents mètres chacun, répétais-je mentalement, c'est un kilomètre... quatre intervalles de deux cents mètres font tout près d'un autre... Je ne me trompe pas.

Un tel développement me parut inquiétant pour notre aile droite. Comme il lui faudrait s'éloigner de nous! Et le commandant de Réalmont avait eu soin de nous dire encore qu'il marcherait à sa tête! Mais il ne pouvait en aller autrement. Nous étions prévenus. Sur un échange de signaux à bras entre les officiers, signaux qui furent lentement perçus dans la quasi-obscurité du fond, les escouades se mirent en route deux par deux, pour leurs destinations respectives.

La première, dont j'étais, restait là, en compagnie de la seconde.

Nous étions ainsi vingt-trois hommes, sous les ordres de deux officiers. En tout vingt-cinq fouilleurs de rivière qui ne demandaient qu'à faire vite.

Le commandement de la deuxième équipe appartenait à un lieutenant de vaisseau, M. de Mornas; plus élevé en grade que Marcel Duchemin, ce fut lui qui prit la responsabilité de nos opérations combinées.

Je l'avais vu de près, au cours du voyage; il m'était sympathique, à cause de la douceur placide avec laquelle il exposait volontiers les risques de sa profession.

Il nous ordonna tout d'abord de faire à sa suite le tour du colosse, afin de bien reconnaître la position, évidemment. C'était l'A. B. C.

Nous emboîtâmes le pas, ce pas lourd d'hippopotame auquel je commençais à m'habituer. Marcel Duchemin fermait, derrière moi, la colonne des travailleurs sous-marins.

Nous reconnûmes successivement une massive chaîne d'ancre, puis une autre. Le navire était tenu en haut par ses amarres frappées sur les coffres, en bas par ses deux ancres gigantesques, que le sable de la rivière recouvrait aux trois quarts.

Je ne pus m'empêcher de considérer, en passant dessous, les anneaux qui descendaient du pont de l'énorme cuirassé jusqu'au lit du fleuve sur lequel nous déambulions, guère plus gros qu'eux, araignées malfaisantes, pygmées démoniaques, lilliputiens féroces, je ne sais plus de quelles comparaisons j'habillai nos individus.

Chacun en passant auprès de la première ancre allumait sa luciole et regardait; je fis de même. J'appris ainsi que nous avions affaire au Bismarck. Le nom du colosse était estampé sur le fer.

Nous n'avions rien rencontré de suspect au cours de notre ronde. Nous n'avions même rien rencontré du tout, à part les deux chaînes et l'ordinaire sarabande des poissons, nombreux autour du navire et au-dessous de sa quille, à cause des reliefs des cuisines qui, plusieurs fois chaque jour, faisaient un saut par quelque sabord.

Une nouvelle halte et M. de Mornas nous fit former le cercle.

Alors par gestes, dans cette demi-clarté du fond qui nous permettait de l'apercevoir tout juste, il nous mima la scène que nous allions jouer. Nous avions dans la mémoire, pour le suivre aisément, le souvenir des paroles que M. de Réalmont avait prononcées avant notre départ du Chercheur.

L'officier commença par détacher de sa ceinture l'une des deux charges de plutonite qui s'y trouvaient pendues.

Dans son tuyau de fer-blanc, la cartouche, ou pour mieux dire la gargousse de dix kilogrammes représentait déjà un beau morceau.

M. de Mornas la déposa au fond, prit dans sa sacoche un fil de cuivre et nous fit comprendre que nous devions tous imiter le mouvement qu'il venait d'exécuter, pour disposer ainsi vingt-cinq charges suivant un cercle, non loin de l'endroit où nous étions assemblés, sous la quille même du Bismarck. Il ajouta, toujours par le même procédé de pantomime, que sitôt les fils attachés, sitôt les torpilles reliées ensemble en un chapelet qui rendrait solidaires deux cent cinquante kilos d'explosifs, disposés exactement à quatre mètres en dessous de la quille du Bismarck nous devrions prendre un lestage d'eau et battre en retraite jusqu'à la distance de deux cents mètres, vers le rivage, tout en déroulant avec précaution les fils d'allumage, puis attendre l'instant précis où le contact devrait être fait par ses soins.

Il parvint à nous faire entendre par gestes que nous avions du temps devant nous, que nous devions opérer sans nous presser, le signal des contacts devant nous être donné par l'aile droite, la plus éloignée en amont.

Celle-là devait commencer le feu.

Aussitôt que l'explosion qu'elle était chargée de provoquer se ferait entendre, les autres devraient la suivre, coup sur coup. Ce serait comme les cinq détonations rapides d'une machine infernale automatique.

Cette conférence muette une fois terminée, nous nous dirigeâmes vers le point rêvé pour faire sauter un bateau, fût-il de cent mille tonnes le fond même d'une rivière dans laquelle il est mouillé, sous sa quille, à égale distance de l'étrave et du gouvernail!

Jamais dans aucune guerre aucun équipage, si hardi qu'il se fût montré, n'avait approché d'aussi près le but, le navire à détruire, ni surtout aussi commodément.

Je songeais que nous étions là, suivant l'expression populaire, comme chez nous.

L'accoutumance nous laissait déjà indifférents aux inconvénients de la vie sous-marine. Les pressions, que je redoutais par-dessus tout, ces pressions qui jadis, aux débuts des scaphandres en toile oaout-choutée, serraient les poitrines des scaphandriers à les briser, les pressions ne paraissaient pas gêner mes compagnons plus que moi-même, grâce au mécanisme des vêtements articulés, devenus avec leurs tringles d'acier, entre-croisées dans l'étoffe, la perfection et la commodité mêmes.

Pour un peu on eût parlé de faire la soupe, puisqu'on avait du temps devant soi. Ce ne serait pas l'eau qui manquerait. Le malheur eût été qu'avec le flot toujours montant, le sel de mer eût tout gâté.

Le fait seul que je me livrais à ces réflexions baroques me donna l'idée de la plus parfaite sécurité.

A moins que ce ne fût la résultante d'une dépression de mon cerveau, causée par la qualité de l'oxygène artificiel qui circulait autour de mon corps dans l'intérieur du scaphandre.

Toujours est-il que je me sentais guilleret, férocement heureux de l'hécatombe à laquelle nous allions procéder de compagnie, ces braves Sous-l'eau et moi.:

Quelle vision que celle des fonds de l'Elbe! Que de descriptions à faire dans quarante-huit heures, lorsque je serais de retour à Paris. Voilà qui riverait leur clou aux gens de l'An 3000!

Ils trouveraient peut-être encore le moyen de me faire passer pour lunatic....

Mais il fallut couper court aux rêves d'avenir, l'avenir fût-il à quarante-huit heures d'échéance.

Nous arrivions à l'endroit fixé pour déposer notre chapelet de torpilles. Nous eûmes tous le même geste à la même seconde: regarder en haut pour y voir si la quille cyclopéenne du Bismarck était bien au-dessus de nos têtes, avec une appréhension comique de recevoir sur les épaules, si par improbable elles allaient couler avant notre signal, les vingt-six mille tonnes et le surplus de cette formidable charge.

Alors le travail, très méticuleux, commença.

Le cercle se reforma, le lieutenant de vaisseau au milieu, l'enseigne dans le rang, comme moi-même.

Sous la quille du navire de vingt-six mille tonnes, nous

déposâmes chacun une de nos gargousses. (Page 202).

Nous déposâmes chacun, sur le fond, une de nos gargousses. Allègement était sensible; nous dévissâmes nos réservoirs d'eau pour les charger de la moitié de leur capacité, sans quoi, je le sentais bien, c'en était fait de la stabilité de l'homme-crabe.

Je laissai aux artistes des escouades le soin de relier entre elles les vingt-cinq charges, sur toute la circonférence ainsi formée; à l'aide de leurs minces câbles en bronze, protégés par une épaisseur de caoutchouc.

L'émotion commençait à me serrer à la gorge, car Marcel Duchemin venait de me montrer du doigt la masse de plutonite ainsi accumulée, et de me faire comprendre que si elle sautait avant que nous ne nous fussions retirés à distance respectable, nous serions volatilisés sans nous en apercevoir, en même temps que les gens de là-haut et leur forteresse flottante.

M. de Mornas vérifia soigneusement les contacts, en compagnie des deux spécialistes de chaque escouade.

Quand son inspection fut terminée, il veilla très attentivement à ce que ces quatre hommes, techniciens mieux instruits que les autres, déroulassent doucement les deux câbles à mesure qu'ils s'éloignaient, comme nous, du lieu maudit.

Quand nous eûmes ainsi marché vers l'Ouest cinq bonnes minutes, on s'arrêta.

Le lieutenant nous fit former un demi-cercle à vingt pas en arrière du groupe des quatre électriciens, auprès desquels il resta tandis que Marcel Duchemin prenait la surveillance de notre peloton.

Mon coeur battait à présent si fort qu'il me semblait entendre des bruits incessants de cloches. A coup sûr mes compagnons devaient en ressentir autant, mais c'était le cas ou jamais de dire qu'ils portaient sur leur visage un masque impénétrable.

L'attention avec laquelle ils regardaient l'officier dénotait seule le grand trouble qui les agitait sûrement, ceci soit dit sans diminuer en rien leur courage. Qui donc n'eût pas été troublé à notre place, en un pareil moment?

Je palpitai plus fort encore lorsque je vis M. de Mornas faire signe aux quatre hommes de s'éloigner de lui à leur tour, deux en arrière à droite, deux en arrière à gauche.

Resté seul au milieu de l'eau que le brouillard d'en haut faisait toujours claire-obscure, le lieutenant de vaisseau prit dans chaque main une électrode; il lui suffirait de mettre l'une et l'autre en contact au travers de la pile qu'il portait en sautoir et qu'il déposa au fond, dans son coffret hermétiquement clos, pour provoquer la terrible catastrophe.

Il attendait le signal que les autres devaient lui donner.

Dix minutes se passèrent ainsi, interminables, énervantes, je ne saurais dire combien.

Il me semblait qu'à chaque instant une force inconnue, quelque truc inédit des Allemands allaient intervenir et déranger notre plan diabolique.

Mais il n'en fut rien.

Je venais d'allumer ma luciole pour constater l'heure —6 h. 45 — lorsqu'une explosion effroyable se fit entendre à notre droite, puis une seconde, une troisième, une quatrième.

La poussée des lames qui nous arrivaient des navires torpillés n'allait-elle pas compromettre le jeu de nos câbles et notre feu d'artifice?

Mais non. Très calme, debout au milieu de la masse d'eau, M. de Mornas fit à distance voulue le contact mortel.

Plus effroyable encore, puisque plus proche, notre explosion déflagra sous la quille du Bismarck.

Sous la quille du Bismarck, l'effroyable explosion dé-

flagra, poussant l'eau en vagues monstrueuses. (Page 203).

Je l'entendis, certes, je l'entendis se répercuter atrocement dans mon casque; mais ce fut tout pour de longues minutes, et j'eus alors la sensation d'être un homme perdu, car l'eau repoussée en vagues monstrueuses venait de briser la corde qui m'attachait à Marcel Duchemin et de tout bouleverser autour de moi.

J'étais seul, au fond de ce fleuve devenu cimetière, ballotté dans le remous qui montait encore des gouffres creusés par l'effondrement des navires.

Je sentais bien que je ne marchais plus: j'étais soulevé, porté, transporté.

A quelle distance me trouvais-je du Chercheur lorsque les bouillonnements coléreux de l'Elbe voulurent bien me laisser reprendre pied? Voilà ce qu'il m'était impossible de concevoir, et tout d'abord cette idée atroce de l'isolement en d'aussi tragiques circonstances, de la perdition dans le fond des eaux, m'affola.

Je sentais ma tête s'alourdir. La désespérance m'envahissait, car je n'avais plus la notion du temps. Il me semblait que j'avais été roulé de longues minutes par les flots glacés.

Toutefois l'instinct de la conservation reparut, pour mon salut final.

D'un coup de dent je mordis ma poire à lumière. Je lus à la montre: 6 h. 50 et à la boussole: Ouest.

Ainsi j'étais dans la bonne direction, et cinq minutes seulement s'étaient écoulées depuis que les explosions provoquées par nos mains vengeresses avaient détruit les plus beaux cuirassés de la flotte allemande! J'espérais du moins que nous avions réussi. La suite des événements me montra que j'avais raison d'espérer.

Cette double constatation me rendit le courage, tout au moins j'eus celui de m'arrêter. Je m'arcboutai solidement.

Drossé un instant par les lames qui raclaient encore le fond du fleuve, je finis par tenir sur mes pieds. Alors dans le clair-obscur des solitudes liquides, je cherchai à voir quelque chose autour de moi, tout en rassemblant mes idées, mises en déroute par l'épouvantable cataclysme. Il venait de faire trembler la terre par cinq fois à cent kilomètres à la ronde, c'était sûr, tant les explosions avaient été formidables.

Maintenant quels résultats avions-nous obtenus? Voilà ce que j'étais impatient de connaître, autant que de savoir où je me trouvais et ce qu'étaient devenus les autres.

Les autres?...

Mais oui, au fait? La première escouade?... Marcel Duchemin?.. Et toute la compagnie des Sous-l'eau?

La sauvagerie de l'expédition, les explosions qui la couronnaient m'oblitéraient donc la cervelle au point que je ne songeais plus, depuis cinq minutes, ni à l'un ni aux autres?

Marcel Duchemin! Mais oui... Voilà qui m'intéressait de beaucoup plus près que le sort des marins allemands précipités dans les eaux de l'Elbe par la violence de nos torpilles!

Qu'est-ce qu'il était devenu, le jeune Marcel, mon guide, mon soutien? Mais sans lui j'étais comme une épave inerte dans ce désert liquide! Mais j'étais perdu! Mais jamais je ne retrouverais ma route!

La désespérance me reprenait. Je demeurai bien deux grandes minutes sans volonté, sans idées, les bras en équerre, les yeux braqués, derrière la glace de mon casque, sur des choses noires et brunes qui semblaient être des cadavres et qui s'en allaient vers l'Ouest-Nord-Ouest, portées par le courant normal du fleuve, car à présent la marée devenait le jusant.

Je restais là, plongé dans mes réflexions... et dans treize ou quatorze mètres d'eau, me souffla plaisamment la folle du logis pour ne pas rompre avec ses habitudes d'incohérence, lorsque l'idée me vint de regarder la corde qui m'avait si bien lié à Marcel Duchemin depuis le commencement des opérations.

Comment l'explosion avait-elle pu la casser à une pareille distance?

Je me dis qu'une charge de dynamite, de mélinite ou de plutonite ayant la force de mettre en morceaux un cuirassé comme le Bismarck, n'avait pas de peine à trancher un faible câble... Ce mot trancher pourtant, me troublait.

Or, en faisant cette réflexion je tenais sous mes yeux le bout de la corde encore fixé à mon poignet. Alors j'eus l'impression qu'il avait été séparé de l'autre bout par un instrument coupant, tranchant, c'était le mot: par un couteau, par une hache, et non point par un remous de rivière, celui-ci eût-il la violence des raz de marée.

La vision du grand Petit, l'homme à l'oeil suspect, revint alors se dresser devant mes yeux. Je me rappelai qu'il s'était placé à côté de moi ou derrière moi pendant les marches, comme s'il eût eu quelque intérêt à me surveiller de près.

L'impression fâcheuse que m'avait causée sa silhouette lorsqu'on s'était habillé dans la cale du Chercheur venait de ce que je le prenais pour un espion des Allemands, glissé dans les rangs de nos braves Sous-l'eau. On en avait bien trouvé parmi les Monte-en-l'air!

Mais à présent l'incident de la corde modifiait mes idées, dans un sentiment qui n'était pas plus gai.

Si cet individu, me dis-je, eût agi pour le compte de l'Allemagne, il n'avait aucune raison de s'en prendre à moi, sans grade dans le corps nouveau des torpilleurs brevetés individuels sous-marins.

Sans connaissances techniques, je ne pouvais lui paraître un homme dangereux.

Si par malheur il était un traître, que l'ennemi eût payé pour nous faire du mal, après avoir reçu de lui des révélations sommaires sur notre existence, notre tactique, nos projets, il eût cherché, à la faveur des explosions, pour éviter à ses corrupteurs de nouvelles catastrophes, le commandant de Réalmont; il l'eût tué, pour nous décapiter, ou tel autre officier du corps...

A cette hypothèse mon dada fit une halte.

Elle était peut-être exacte? La corde me liait à Marcel Duchemin; n'était-ce pas pour isoler et perdre Marcel Duchemin, un officier, que ce grand diable aux yeux fourbes avait coupé le lien?

Absurdité, même faiblesse dans l'argumentation!

Allons, c'était bien moi et non un autre qu'on avait voulu perdre en l'isolant de son guide!

Au surplus je me rappelai subitement que dans le désarroi de la grande remuée des eaux, aussitôt notre chapelet de torpilles explosé, j'avais résisté machinalement à une traction de la corde...

Alors la lumière blafarde, terrifiante se fit dans mon esprit.

Par intuition et aussi par un enchaînement logique des souvenirs, je tenais à présent la vérité dans ma main, gantée de caoutchouc et d'acier tréfilé!

Je me rappelai une fois de plus qu'à la gare de la Chapelle j'avais été surpris d'apercevoir le sieur Pézonnaz, homme à tout faire de l'An 3000, qu'une sentinelle refusait d'admettre dans la cour d'embarquement.

Je me rappelai que l'un des hommes de la troupe nouvelle, ce grand, précisément, qui n'en finissait pas, s'était rendu auprès de la sentinelle et avait causé au dehors avec l'intrus pendant quelques minutes. J'ai déjà dit que ce bout de dialogue m'avait chagriné.

Parbleu, je dominais, dès ce moment même, mon concurrent de mille coudées puisque je partais en expédition avec les officiers et la troupe nouvelle des Sous-l'eau, tandis qu'il devrait se contenter, lui, pour son canard, des bribes de renseignements que lui avait peut-être glissés contre un billet de banque, le bonhomme en question, en dépit de toutes les prohibitions ministérielles, exceptionnellement levées par Leloup de Saint-Brice en ma faveur.

Oui, tout s'éclairait. L'hypothèse d'une trahison au profit de l'ennemi! n'était pas solide. Où avais-je l'esprit? Ce n'était pas aux Sous-l'eau qu'un mauvais gars en voulait. C'était à l'envoyé de l'An 2000.

Parfaitement! On avait été battu à plate couture par le confrère sur la question des aérocars, du Corsaire Noir, de la Tortue magique, et le confrère allait organiser encore une victoire de son informateur au fond de l'Elbe! Inadmissible!

Comment les gens de l'An 3000 avaient-ils pu savoir que je partais avec Marcel Duchemin?

En m'espionnant, parbleu! Depuis mon retour à Paris, depuis mon triomphe sur l'Esplanade des Invalides j'étais filé par ces gredins, c'était clair. Ils voulaient me réduire à l'impuissance. Et ma foi, je compris à cette minute de mon raisonnement muet, si rapide mais si logique, qu'ils allaient y réussir avant peu.

N'était-ce pas l'évidence même, qu'ils avaient soudoyé le grand Petit pour me perdre?

Surveillez-le, lui avait dit, en me désignant, Pézonnaz, le condottiere de la bande, surveillez-le attentivement! Et lorsque vous trouverez une bonne occasion de l'envoyer tout seul explorer le fond de la mer ou d'une rivière quelconque, ne vous gênez donc pas. Poussez-l'y au besoin! Ayez le coup de pouce intelligent, mon garçon, et au retour nous vous donnerons une bonne récompense! Pendant ce temps-là, l'insupportable ubiquiste qui fait, à lui tout seul, le succès de notre concurrent depuis huit jours, regardera dans les profondeurs, salées ou non, si nous y sommes. Tâchez qu'elles soient salées, ce sera plus sûr...

Une grande dépression de tout mon être, l'affaissement, la fin du «vouloir» et peut-être même du «pouvoir» telles étaient les conséquences de ce raisonnement lamentable, dont vous avez aussi bien que moi, sans erreur possible, approuvé la logique.

Si j'ajoute que l'eau redevenue moins trouble après cette dizaine de minutes, me laissait voir ce qu'elle charriait, et qu'elle ne charriait vers la mer que des cadavres, encore des cadavres de marins descendus dans l'abîme avec leurs officiers, engloutis avec leurs navires, vous admettrez que je n'étais pas loin de la minute suprême où l'on ouvre son casque pour boire à la grande tasse et en finir, comme les autres.

J'étais seul, je ne savais plus quelle direction prendre, je n'osais gagner le rivage où la foule allemande devait être énorme. J'y serais infailliblement lynché, rejeté pantelant dans cette rivière où je m'apprêtais à mourir plus proprement, tout seul, sans souffrance et sans honte!

Tout à coup je vis dans la pénombre, à dix pas, sur ma gauche, deux lucioles briller. Sauvé, mon Dieu!

Deux lucioles! Deux amis! Au moins nous allions faire brigade à trois et nous entr'aider!

L'eau ne charriait vers la mer que des cadavres de marins de la flotte

allemande, descendus dans l'abîme avec leurs officiers. (Page 206).

Quelle ne fut pas ma terreur lorsque je vis surgir des eaux sombres, dégagé peu à peu des cadavres qui flottaient à hauteur de sa tête et qu'il écartait avec les mains, mon Petit, mon immense Petit, mon-odieux Petit!

La rage me donna du coeur. Je songeai à le tuer; mais je me demandai aussitôt si je n'allais pas frapper un innocent.

Pour tuer un homme il faut être au moins sûr qu'il a cherché lui-même à vous donner la mort.

Ah! je fus vite fixé!

Derrière Petit, qui faisait ses plus grandes enjambées, s'avançait, le plus rapidement qu'il pouvait, un autre plongeur de la compagnie.

Un officier! Son casque était en bronze.

Il me fait des signaux en apercevant ma cravate bleue. Marcel Duchemin! C'est sûrement Marcel Duchemin! Mais quels signaux me fait-il? Je ne les comprends pas. On dirait qu'il m'ordonne d'arrêter Petit au passage!

Est-ce possible?

Oui! Marcel répète le signal que nous connaissons tous sur la terre ferme. Empêchez de passer cet individu!

Quand les gens crient au voleur, ou bien à l'assassin, ils font de ces gestes catégoriques, toujours les mêmes, auxquels on ne se trompe pas. Il faut que je m'en contente puisque la voix, sous les flots des rivières, est retirée à l'homme devenu poisson.

Marcel me fait vraiment signe d'arrêter Petit. Je n'ai qu'à obéir. Si j'interprète à faux ses ordres, il n'y aura que demi-mal. Dans le cas contraire, je serai vengé, car il me paraît indubitable que Marcel poursuit le drôle à propos de la corde. On a de ces pressentiments.

C'est bien exact! Dès qu'il est plus près, Marcel m'apparaît, agitant la corde, me faisant comprendre que l'autre l'a coupée, et qu'il doit mourir pour avoir voulu nous perdre l'un ou l'autre; c'est clair.

Alors je n'hésite plus.

Petit n'est qu'à deux pas de moi, éclairé par je ne sais quel jeu de lumière, tandis que je reste plutôt dans le noir de ce Styx funèbre...

Autant que je peux, je bondis sur lui; mais avant que j'aie pu l'approcher, le mécréant m'a saisi par la ceinture. Il veut me renverser? Non pas, me maintenir. Pourquoi? Ah! je comprends!

Je sens que ses gants me palpent dans le dos, comme s'il essayait de détacher mon collier de misère. Le détacher? Mais non. Il fait pire. Il a un couteau en main: il va couper le cuir qui le retient!

Le misérable! C'est bien là qu'il veut en venir!

Mais il n'a pas aperçu Marcel Duchemin qui le suivait. Il se croit seul avec moi, et n'osant pas me frapper de la hache ou du poignard, il essaie de me délester, pour que ma carcasse, vivante encore mais allégée, remonte à la surface comme un poisson mort et s'offre aux coups des exaspérés qui nous maudissent sur le rivage.

Tentative indiscutable de meurtre. Tu t'es trahi, mon Petit!

Marcel arrive à temps pour saisir le traître par les épaules et me dégager.

Je m'esquive, j'échappe aux pattes du hideux crustacé qui veut ma perte.

Alors saisissant, moi aussi, l'un de mes couteaux, le plus affilé, je taillade vigoureusement les bretelles de son collier, à lui.

Je coupe de même sa ceinture. Tous ses outils, la gargousse de dix kilos qui lui reste, tout a coulé.

Et comme si j'avais frappé de ma lame sa chair nue, sachant que l'homme est à présent perdu, je m'écarte pour le voir monter au supplice.

L'ascension ne se fait pas attendre. Les plombs qui assuraient l'équilibre de mon Judas sont descendus au fond. L'homme fait des gestes désespérés, comiques dans l'horreur, pour retrouver le centre de gravité qu'il perd de plus en plus.

La pression de l'eau l'a enlevé, élevé de quelques centimètres, tout de travers.

Il se débat; on dirait qu'il me cherche avec ses pieds qui flottent, avec ses poings qui plongent et battent inutilement la masse liquide.

Le voilà qui tourne sur lui-même. Instinctivement il essaie de couper avec son couteau le scaphandre qui l'emprisonne. Il cherche à dégager ses mouvements. Mais il oscille toujours, comme un pantin sinistre. Subitement l'homme-crabe a fait une montée rapide!

Nous le suivions des yeux; nous ne le voyons plus.

C'est fini. Il est parti pour la surface, où il ne flottera pas longtemps, s'il y parvient, car le populaire l'aura bientôt harponné, amené à terre et dépecé comme une baleine.

Tournant sur lui-même, le Judas essayait instinctivement

de couper le scaphandre qui l'emprisonnait. (Page 207).

Du même geste Marcel et moi nous nous serrons les mains. Et je mâchonne dans mon casque une malédiction latine: Sic semper traditoribus! Qu'il en soit toujours ainsi des traîtres!

L'incident m'avait affreusement ému.

Je sentais dans tout mon corps passer le frisson qui suit les grands efforts, surtout lorsqu'ils sont consécutifs à quelque lutte où notre vie a été sérieusement menacée. Il importait toutefois de ne pas nous arrêter plus longtemps au drame qui venait de finir. Notre route, notre route! Où était-elle?

Les cadavres passaient toujours, entraînés au fil des eaux. Il y en avait évidemment des milliers dans la rivière, avec des bouées, des tonneaux, des effets militaires, des ustensiles de toute sorte qui coulaient auprès de nous ou s'en allaient toucher le fond plus loin.

A l'idée que la marée prochaine ramènerait ces corps par véritables bancs en amont de l'Elbe, puis qu'un autre jusant les entraînerait de nouveau vers la mer et qu'il en irait ainsi des jours et des nuits jusqu'à ce que les troupes de petits squales, de crabes et de homards voraces eussent déchiqueté ce qui ne serait pas relevé par le service des naufrages, mon affaissement tourna presque à la syncope. Mais Marcel Duchemin m'avait pris par le bras. Il me fit comprendre que désormais nous ne nous quitterions plus et c'est dans cette attitude, bras dessus, bras dessous sans pouvoir nous parler, comme deux sourds-muets incapables de corriger la nature, que nous primes une direction — celle qu'il indiqua.

J'arrivai à saisir, au cours d'une halte, que la masse de la compagnie était plutôt derrière nous que devant. Mais aux hésitations de l'enseigne, je compris aussi son inquiétude et l'ignorance relative où il était de l'orientation à prendre pour revenir au Chercheur.

Il me fit signe d'écouter; j'écoutai. Rien... Pas un bruit de cloches! Sans doute il comptait, comme moi-même, sur celles du bord.

M. Berger devait les faire sonner tant et plus pour nous appeler. Mais ne craindrait-il pas, avec trop de bruit, d'éveiller l'attention des torpilleurs dont l'estuaire était à présent sillonné? Il devait aussi allumer au-dessus du Chercheur un gros phare électrique, pour nous guider par la vue. Mais ne craindrait-il pas de se trahir aussi par ce procédé?

Le remue-ménage devait être extravagant là-haut. Tout ce qui naviguait aux alentours d'Helgoland avait déjà rallié l'entrée de l'Elbe, autant pour fournir des hommes au sauvetage des cuirassés torpillés que pour fouiller la rade et s'emparer des Français dont l'audace et l'adresse avaient réussi un pareil coup?

Les troupes qui devaient embarquer sur les radeaux à la faveur du brouillard ne pouvaient certes pas venir jouer un rôle de maréchaussée au fond de la mer, mais les vapeurs qui s'apprêtaient à les remorquer ce jour-là, ou le suivant, ne pouvaient-ils pas se livrer à des dragages improvisés, et nous cueillir comme de simples algues?

Non, toute réflexion faite, non, le matériel destiné à nous combattre n'était pas encore imaginé. Nous en avions vu un échantillon et nous l'avions détruit; c'était le sous-marin de verre, c'est-à-dire peu de chose.

En existât-il vraiment deux autres exemplaires comme on le disait, et fussent-ils dans l'estuaire tous les deux, ce même jour à cette même heure, ce qui n'était pas probable, que nous n'avions rien à craindre d'eux...

Pourtant, si! C'est-à-dire, non, tant que nous étions en troupe; mais isolés, ou deux à deux, trois par trois, leur rencontre nous serait plutôt désagréable.

Je réfléchissais à ces éventualités tandis que Marcel Duchemin m'entraînait dans une direction nouvelle: Ouest quart Sud-Ouest.

On n'entendait toujours rien. On ne voyait toujours que des corps charriés par les masses d'eau, mais on en voyait moins. Nous remontions évidemment vers le bord du fleuve. Une plus grande aisance dans la respiration nous l'indiquait au surplus.

Ma montre marquait 7 h. 15. Notre oxylithe nous avait fourni deux grandes heures de vie, ma foi, normale: c'était merveilleux. Mais puisque nous ne pouvions risquer notre tête hors de l'eau sans être aussitôt dépistés, et pourchassés, il ne serait pas prudent, pensai-je, d'errer ainsi jusqu'à onze heures ou midi à travers le désert liquide.

Comment Marcel Duchemin s'y prendrait-il pour repérer le point de mouillage du Chercheur?

Au fait, où donc étaient les hommes de son escouade? Et les autres? Pourquoi lui seul à côté de moi?

Quel supplice! Nous avancions bras dessus bras dessous et il nous était impossible d'échanger deux idées un peu nettes!

Cependant à force de pantomime, je parvins à comprendre que les camarades avaient été séparés de nous à la dernière explosion, et emportés par les vagues dans une direction opposée.

Petit, moi et Marcel, nous formions ainsi un groupe rejeté par d'autres vagues un peu plus haut que le mouillage.

L'enseigne avait alors vu le misérable trancher d'un coup de couteau la corde tutélaire. Il l'avait vu, me répétaient ses gestes, de ses yeux vu, ce qui s'appelle vu. Alors, il s'était mis à la poursuite de ce malfaiteur, qui lui-même cherchait à m'atteindre sans savoir que Marcel le suivit. Mon homme comptait me surprendre par derrière et m'administrer le coup final, que je lui avais servi — d'après ses indications, d'ailleurs.

On fit ainsi deux cents pas sur un mélange d'algues, de plantes glissantes et de petits rochers enlizés dans la vase. Je craignis un instant que nous ne fissions comme eux.

Il n'était pas possible que ce fût là le chemin du Chercheur. Nous n'avions plus quatorze mètres d'eau, ni treize au-dessus de la tête. Mais aussitôt Marcel obliqua sur notre gauche; nous remontions la rivière à présent, et insensiblement nous revenions à de plus grandes profondeurs. Les charriages macabres reparaissaient plus intenses.

L'enseigne n'avançait plus qu'avec une extrême lenteur que j'attribuais justement à la prudence.

Il se baissait, s'agenouillait presque, puis se relevait, regardant l'eau de très près. Qu'y cherchait-il donc? Il ne pouvait me le dire; je sus plus tard qu'il avait oublié de me donner ce détail en me préparant de son mieux au rôle de Sous-l'eau amateur.

Tout à coup, il me laissa seul à côté de lui pour agiter ses deux bras et se frotter les mains en signe de grande joie.

Puis, de la main droite il me montra l'eau qui coulait, l'eau que nous remontions.

Mais j'avais beau écarquiller les yeux: je ne voyais rien, que cette eau. Et il y en avait vraiment une trop grande quantité autour de nous depuis deux heures et plus pour que je trouvasse à ce liquide plutôt jaunâtre quelque chose de particulier.

Mais, mon guide me prit subitement l'index de la main droite, dans un geste brusque qui me rappela, hélas! celui de Jim Keog.

Ce fut pour me montrer à la lueur de sa luciole une grande flaque d'huile, une plus petite, une autre grande, une moyenne, bref une succession de bouillonnements gras qui remontaient doucement à la surface en raison de leur légèreté.

J'avais compris! M. Berger, en filant des barils d'huile, marquait aux escouades la route à suivre pour remonter jusqu'au Chercheur sans que l'attention de l'ennemi fût éveillée.

Pour bénéficier de cette précieuse indication il fallait évidemment être en aval du point où le bateau était mouillé. Mais ce détail, les officiers le connaissaient. Ils savaient, par avance, que le retour était combiné avec le jusant, que leur route devrait être d'abord à l'Ouest pour dépasser le mouillage, puis au Sud-Ouest afin d'y remonter en s'aidant des traces visqueuses que laisserait l'huile répandue à flots dans la rivière. C'était le système employé par le Petit Poucet pour retrouver la maison paternelle, ou quelque chose d' approchant.

Nous n'eûmes pas fait cent nouveaux pas que nous apercevions une forme noire environnée d'un véritable lac d'huile en ascension. C'était le Chercheur.

On était les premiers à frapper sous la coque pour demander l'entrée.

A quoi je ne trouvai rien de surprenant puisque nous étions partis les derniers et que, par l'effet du demi-tour opéré au milieu du fleuve nous devions logiquement nous trouver tous dans la situation définie par l'Evangile.

Un dernier coup de dent sur la poire à lumière, et je constatai à ma montre 7 h. 30 exactement

On nous attendait avec impatience, avec inquiétude déjà.

On nous attendait avec impatience, avec inquiétude déjà. (Page 210).

La manoeuvre du sas fut exécutée rapidement. Bientôt nous nous hissions jusqu'à la cale, où les officiers nous accablèrent de questions.

Chacun d'eux nous aidait à dépouiller les vêtements spéciaux. Dès que nous eûmes quitté nos casques, dans l'éblouissement des lampes électriques, nous fîmes un récit sommaire de ce qui s'était passé.

Je demandai à m'asseoir, tant mon corps sortait allégé de cette armure, si j'ose dire. C'était du moins l'impression première que j'éprouvais. Après avoir porté la lourde cuirasse pendant deux heures et demie, j'éprouvais comme une volatilisation de moi-même. Le grand air d'en haut m'eût fait du bien; mais il fallait encore se résigner à respirer là de l'oxygène artificiel pendant quelques heures. Il me sembla que j'allais tomber de travers ou bien m'élever, tel un mannequin en baudruche, jusqu'au plafond de la cale.

Je m'assis donc, ou plutôt on m'assit, et j'avoue qu'il me fallut quelques minutes pour revenir à la netteté des ordinaires sensations.

L'état-major du Chercheur nous écoutait, tout en prêtant l'oreille aux bruits extérieurs. Bientôt les retours commencèrent à s'effectuer en nombre considérable.

Par groupes, les hommes-crabes revenaient frapper à la porte du sas. Les escouades étaient mélangées; il fallait s'y attendre après de pareilles explosions; leurs contre-chocs avaient si brutalement soulevé les eaux!

On observait néanmoins une certaine régularité dans la réapparition successive des officiers et de leurs équipes. La nôtre était revenue la première, la neuvième l'avait suivie, puis la huitième. On constatait l'absence de la septième. tout entière, mais quelques hommes de la sixième étaient là. Ceux de la cinquième et de la quatrième rentraient successivement.

Tous expliquaient que la déflagration provoquée par eux les avait enlevés du fond de l'eau pour les transporter à des distances plus ou, moins grandes de l'endroit où ils se trouvaient.

On n'attendait plus, à huit heures et demie, c'est-à-dire une heure après notre rentrée, que les équipes dont les postes d'attaque avaient été le plus éloignés du Chercheur, à savoir la troisième, la seconde et la première, celle-ci accompagnée par le commandant de Réalmont, car la septième, après s'être égarée sur un banc de sable, venait de rentrer au complet.

Inutile de dire si la cale présentait un aspect pittoresque, avec ces quatre-vingts et quelques hommes empressés à quitter leur cotte d'acier et de caoutchouc, qui échangeaient leurs impressions. Volubilité bruyante, impossible à refréner pendant les premières minutes!

Aussi les officiers les laissaient-ils s'épancher, conter leurs joies féroces et leurs craintes, décrire à leur façon les grappes de cadavres entraînés au fil de l'eau.

A 8 h. 35 la troisième équipe rentrait. Puis des hommes qui manquaient à la quatrième, puis des retardataires des autres escouades.

Miraculeusement échappés à la mort, les hommes

de la troisième équipe rentraient enfin. (Page 211).

Il en remontait toujours.

Maintenant c'étaient de petits groupes, deux, trois hommes au plus, qui d'abord perdus, s'étaient retrouvés en se servant de la cloche d'appel et de la luciole.

Deux ou trois fois même, les matelots postés à la manoeuvre de l'écluse ouvraient à des isolés.

Ceux-là n'en menaient pas large, comme on dit, et se félicitaient plus bruyamment que les autres d'avoir échappé à la mort.

Je pensai, dans le coin où je contemplais, silencieux et morne, la scène inoubliable de cette rentrée à bord, que si les gens qui là-haut exploraient certainement la rivière pour y opérer des sauvetages entendaient monter jusqu'à eux, en échos confus, le bruit qu'on faisait dans le ventre du Chercheur, assurément ils devaient croire à de suprêmes appels des noyés.

Huit heures trois quarts! Il y a maintenant deux heures que les explosions ont fait leur oeuvre et chacun trouve que les deux premières équipes tardent bien à rentrer.

On attend un quart d'heure encore sans vouloir envisager la funèbre hypothèse. Mais bientôt chaque minute qui s'écoule nous démontre que c'est elle qui se réalise.

Déjà les officiers sont remontés, en tenue ordinaire, au carré qui nous est réservé. Marcel Duchemin, très abattu par la triste constatation, est venu me prendre sous le bras; il m'aide à gravir l'échelle. Les hommes-crabes, à mesure qu'ils retrouvent leurs vêtements de laine, leurs cols bleus et leurs bérets sont envoyés aussi dans leur carré, avec défense absolue de parler haut jusqu'à nouvel ordre.

M. Berger, soucieux, s'entretient avec M. de Brametot, le lieutenant de vaisseau le plus ancien en grade, qui va devenir, s'il ne l'est déjà, le commandant du corps des Sous-l'eau par intérim. Les autres officiers sont groupés et donnent leur avis. Je les écoute avec horreur.

Car les minutes passent et chacun commence à dire que les deux premières équipes ne reviendront plus.

Réunies sous la quille du dernier cuirassé, d'après l'opinion unanime elles ont péri avec le malheureux commandant de Réalmont, au cours de l'opération qu'elles accomplissaient.

Peut-être du fait de cette opération même, peut-être par une conséquence inattendue.

Les officiers examinent les diverses hypothèses: la plus vraisemblable est que l'explosion du chapelet placé sous le dernier navire en amont de l'Elbe aura déterminé une explosion de torpilles dormantes, mouillées à proximité, et que tout le monde aura été tué par cette seconde secousse, née de la première.

Huit heures cinquante-cinq, neuf heures! Chacun de ces messieurs se regarde avec un véritable chagrin. C'est que le moment est venu de prendre une décision.

On ne peut pas rester là indéfiniment. Il faut songer à la retraite, et elle peut être entravée, de jour, par quelque manoeuvre des sous-marins d'Helgoland. Au surplus M. Berger possède, dans une enveloppe cachetée, les instructions du commandant de Réalmont.

Cette enveloppe, il doit l'ouvrir si deux heures après les explosions qu'il a projetées le commandant n'est pas rentré à bord.

Il se retire dans son kiosque en compagnie de M. de Brametot, grand garçon blondasse aux yeux cendrés, que ses camarades appellent depuis l'école navale «la fille» à cause de sa timidité dans la vie civile.

Toujours les contrastes! C'est peut-être le plus intrépide des officiers qui soient là. Il commandait la septième équipe, celle que nous avons attendue si longtemps pendant qu'elle s'orientait sur un banc de sable où le ressac l'avait projetée.

Bientôt M. de Brametot sortit seul du kiosque. D'une voix sourde il notifia sa prise de commandement à ses camarades.

— Messieurs, dit-il, les instructions de notre regretté commandant Réalmont sont formelles. «Si je ne suis pas revenu à bord deux heures après les explosions, c'est que je n'y pourrai jamais revenir, ni moi ni ceux qui ne seront pas rentrés dans le même temps. Partez donc après ces deux heures d'attente, et que la chance vous protège jusqu'à ce que vous rencontriez l'escadrille des destroyers anglais. Elle a pour ordres précis d'attendre le Chercheur à trente milles dans l'ouest d'Helgoland, pour l'escorter jusqu'à ce que la flotte française du Nord soit rencontrée, même jusqu'à Dunkerque si la rencontre n'est pas possible. Je prie M. de Brametot, qui me remplace de droit au commandement de l'expédition, d'examiner avec vous tous, messieurs et chers camarades, à qui j'envoie un dernier adieu, et avec le commandant de l'escadrille anglaise le moyen de couler proprement quelques bateaux en travers du canal de Kiel, tout proche d'ici. Cette seconde opération menée à bien, les constructeurs de radeaux devront forcément ralentir leur zèle, et je crois que notre intervention aura brisé dans l'oeuf leur conception napoléonienne.»

Tel était le résumé de l'ordre du jour testamentaire que M. de Réalmont laissait à ses officiers le soin d'exécuter.

Je regardai l'heure: 9 h. 15! Il n'y avait plus de doute, les malheureux que nous n'attendions déjà plus étaient perdus sans espoir! M. Berger eut un geste attristé, puis, froidement, se mit en devoir d'exécuter les instructions qui lui venaient à présent de l'au-delà. J'entendis le transmetteur d'ordres commencer la série de ses appels métalliques; la sonnerie d'usage était, par prudence, supprimée à bord du Chercheur.

Marcel Duchemin s'était de nouveau assis à côté de moi, consterné par cette fin lamentable de vingt hommes, de deux officiers, ses amis, du vaillant commandant Réalmont, le créateur de cette troupe d'élite.

Un silence funèbre s'établit. Chacun se disait que dans dix minutes peut-être, dans vingt, dans trente, quarante, cinquante, ceux que nous abandonnions ainsi allaient enfin revenir à leur point de départ bien vivants, pour s'y épuiser en recherches vaines et mourir au fond de la rivière, par notre volonté cette fois.

Condamnés à mort par leurs propres frères d'armes!

En vérité cette obligation de fuir à heure fixe sans attendre les retardataires, avec le doute, l'affreux doute, le remords d'être des bourreaux, étreignait tous les coeurs et déprimait tous les visages.

<J'entendis lever les plombs. M. de Brametot s'enferma dans le kiosque avec M. Berger, et doucement, bien doucement, pour faire à notre tour le moins de bruit possible, nous sortîmes de l'estuaire de l'Elbe à notre honneur, sans avoir touché le moindre banc de sable, sans avoir remonté d'un mètre. Il semblait tout naturel que nous fussions d'autant mieux protégés contre les éclaireurs allemands que nous serions plus profondément enfoncés dans le chenal.

Nous n'avions plus les cloches pour nous renseigner. Seuls les compas du bord nous permettaient de régler la direction. La chance devait faire le reste.

Elle le fit, car à onze heures et demie du matin, les deux commandants jugèrent une émersion utile pour reconnaître l'état de la mer.

On entendit à nouveau l'agréable musique des waterballasts, et bientôt nous affleurâmes. On stoppa. Le commandant Berger voulut voir par lui-même.

Il redescendit bientôt tout guilleret. La brume était dissipée. A deux milles dans le Nord il avait aperçu six destroyers qui ne pouvaient être que des Anglais.

Nouveau plongeon du Chercheur. Nous voilà bientôt à portée de l'escadrille. Il s'agit de nous faire reconnaître sans recevoir des obus. Evidemment si nous émergeons, les guetteurs anglais — nous espérons qu'ils sont anglais — nous prendront pour des Allemands. Ils peuvent nous détruire d'un coup de canon. Si ce sont des Allemands, le raisonnement ne varie pas, sauf à propos de notre nationalité supposée.

M. de Brametot eut vite trouvé un moyen de nous annoncer sans danger.

Déjà il ordonnait d'en haut à un second maître de descendre à la cale, d'y revêtir son scaphandre moins les plombs et le casque, pour nager ainsi, confortablement étanché, vers l'escadrille...

Je ne le laissai pas achever.

— Commandant, lui dis-je, permettez-moi de remplir cette mission, pour une raison toute simple. Il faut que je vous quitte. Il faut que je rentre à Paris à toute vitesse. Sûrement l'escadrille qui est là est anglaise, et son commandant a des instructions à mon sujet. Il est tout naturel que je monte le premier à bord de l'un de ses navires. Mon plaisir sera double si je vous rends un petit service. En attendant que vous soyez accosté, j'aurai pris mes dispositions pour partir. Je sais l'anglais, je nage comme un poisson. Donnez-moi un pavillon tricolore et je pars. Est-ce dit?

M. de Brametot eut un sourire bienveillant. Il acquiesça...

Vite je redescendis à la cale, suivi de Marcel Duchemin, qui m'équipa derechef, en ayant soin de me mettre aux pieds des chaussons de toile au lieu des bottes plombées. Pas de collier de misère, pas de casque! Vive la liberté! Je m'habillerais là-bas en matelot anglais, voilà tout!

Les hommes m'avaient regardé avec surprise disparaître dans les profondeurs de la coque, muni de mon drapeau qu'on avait frappé sur un bout de gaffe.

Marcel me chargea de toutes ses amitiés pour sa famille. Je lui demandai si la mort de Petit ne ferait pas une histoire. Il répondit par un haussement des épaules et une grimace de mépris.

Le sas m'apparut aussitôt.