RGL e-Book Cover©

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover©

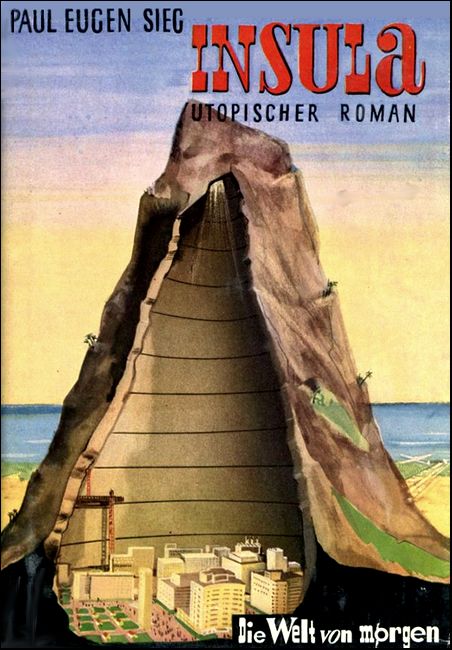

"Insula," Gebrüder Weiss Verlag, 1953

"Insula," Gebrüder Weiss Verlag, 1953

Welche Auswirkungen eine vollständig chemische Ernährung auf die menschliche Gemeinschaft haben kann, zeigt dieser originelle und in seiner Idee einmalige Zukunftsroman.

Ein Geophysiker muß auf seinem Flug nach Australien auf einer kleinen vulkanischen Insel notlanden. Bei seinen Streifzügen durch diesen scheinbar unbewohnten Flecken Erde stößt er auf eine unterirdische Stadt, die mit sämtlichen technischen Errungenschaften ausgerüstet ist. In diese Einsamkeit hat sich ein weltbekannter Forscher zurückgezogen, um ungestört seine Pläne — die synthetische Herstellung aller Lebensmittel und Getränke — zu verwirklichen. Jedes Mittel ist ihm hierzu recht. Er zwingt den notgelandeten Geologen zu längerem Aufenthalt und zur Mitarbeit. Werden die tausend Menschen, die hier versuchsweise von künstlichen Nahrungsmitteln leben, existieren können und jemals wieder ihre Freiheit erlangen? Wird es gelingen, die Menschheit vor den aggressiven Plänen dieses Fanatikers zur Erringung der Weltmacht zu schützen?

Der Verfasser vereinigt in diesem Buch hinreißende Spannung, technische Phantasie und guten Stil, Vorzüge, die seinen Roman zu einer gern gelesenen und interessanten Lektüre machen.

MARTIN DAMM bereute es nicht, seinem Bordmonteur den Laufpaß gegeben zu haben. Bei der christlichen Seefahrt wurde getrunken. Bei der Fliegerei auch! Luft und Wasser machen durstig! Das ist eine Erfahrung, und da Luft und Wasser hier in Kapstadt in reichlichem Maße zusammentrafen, schien der Durst auch allgemein größer zu sein als sonstwo. Aber verdammt noch mal! Schließlich sind Erfahrungen dazu da, daß man aus ihnen lernt und sie nutzt. Und wem schon der erste Kapweinkater nicht Warnung genug ist, dem sollte wenigstens der zweite genügen. Vor allem dann, wenn er Bordmonteur ist und einen Flug von Afrika nach Australien vor sich hat. Adalbert Krause jedoch ließ sich nicht warnen, weder vom Kapwein noch von Martin Damm. Er soff. Er soff so lange, bis er nicht mehr imstande war, sein Flugzeug zu besteigen. Da riß Martin Damm der Geduldsfaden. Einen solchen Kerl konnte er auf seinem Flug nicht gebrauchen. Dann würde er lieber allein fliegen. Also auf denn — ohne ihn, ohne Herrn Adalbert Krause! Der Kommandant wickelte die Entlassungsformalität kurz und schmerzlos ab, zwei Monteure überprüften noch einmal die Maschine, dann hob sich die Startflagge. Die Bahn war frei.

Für Martin Damm bedeutete dieser Alleinflug kein Wagnis. Ja, wenn er auf seinen betrunkenen Bordmonteur angewiesen gewesen wäre, dann hätte es eins werden können. So aber? Weiß der Kuckuck nur, was dem sonst so Biederen angekommen war, alle Warnungen in den Wind zu schlagen. Doch mochte er jetzt sehen, wie er sich wieder auf den Weg brachte. Einstweilen hatte er eine fristlose Entlassung wegen grober Pflichtversäumnis in der Tasche. Schade, war sonst ein pfiffiger Bursche gewesen. Aber Schwamm drüber! Enttäuschungen bleiben nun mal keinem erspart.

In wenigen Minuten hatte Martin Damm die afrikanische Küste hinter sich gelassen. Das Flugzeug war auf achthundert Meter Höhe gebracht, die Motoren arbeiteten, daß es eine Freude war, so hatte Damm im Augenblick nichts anderes zu tun, als sich doch noch einmal nach der Karte zu orientieren und den genauen Kurs festzusetzen. Er regelte das Selbststeuergerät ein, schaltete und war damit auf einige Stunden sein freier Herr, denn auf die Maschine brauchte er nicht weiter achtzugeben. Wozu gab es Selbststeuergeräte?

Er suchte den bequemen Sitz in der Kabine auf. Das war sonst der Platz des Bordmonteurs vor den Fernmeldeapparaturen. Ein Griff nach dem Schaltbrett. So! Erst einmal hören, wie die neusten Wetterberichte lauteten. Nach knapp einer Viertelstunde lehnte sich Martin Damm befriedigt zurück und zündete sich eine Zigarette an. Besseres Flugwetter auf der ganzen Strecke konnte er sich nicht wünschen. Jetzt war es kurz nach ein Uhr. Drei Stunden Verspätung, dank dem unliebsamen Zwischenfall, waren weiter nicht tragisch zu nehmen. Etwa zweiundzwanzig Stunden würde der Flug bis zu dem neuen großen Landeplatz an der Südwestecke Australiens, unweit Kap Leeuwin, dauern. Ohne die Motoren mit voller Kraft laufen zu lassen, könnte er bequem gegen siebzehn Uhr Ortszeit, das heißt Sonnenzeit, auf dem australischen Flughafen zur Landung ansetzen. Brennstoff befand sich übergenug in allen Reservetanks. Überdies war die Maschine um gut hundert Kilo durch das Fehlen des Monteurs und seines Handgepäcks erleichtert. Auf Schlaf allerdings würde er während der kommenden zweiundzwanzig Stunden verzichten müssen. War auch völliger Verlaß auf das Selbststeuergerät, so galt es doch, vielerlei Instrumente laufend zu überwachen und geringfügige Fehlsteuerung nach erfolgter Radiopeilung zu korrigieren.

Martin Damm stellte sein Radio auf Musik ein. Gegessen hatte er noch in Kapstadt, doch ein guter Kaffee konnte jetzt nichts schaden. Er setzte den Gedanken in die Tat um, und bald brodelte das Wasser im Elektrokocher. Behutsam füllte er den Filter, und nach wenigen Minuten duftete das schwarze Getränk in der Schale. Noch einmal ein Blick auf die Instrumente, den Höhenmesser. Alles in Ordnung. Er machte es sich in einem Armsessel bequem. Radio Kapstadt unterhielt ihn mit netter leichter Tischmusik.

Damm genoß nach Tagen der Hast und äußerster Anspannung die Einsamkeit und Ruhe als ein seltenes Geschenk. Er rauchte und sann über die Pläne nach, derentwegen er nach Adelaide flog. Plötzlich langte er in seine Aktentasche, breitete Papiere auf dem Tisch vor sich aus und vertiefte sich, die Stirn in beide Hände vergraben, in die Aufzeichnungen.

In drei Tagen fand in Adelaide der große wissenschaftliche Kongreß statt, zu dem er als bekannter Geophysiker geladen war. Ja, man darf sogar die Feststellung machen, daß sein Name in Fachkreisen Weltruf hatte. Natürlich hätte er niemals diesen Erfolg gehabt, wenn ihm nicht jener große Wurf gelungen wäre: das neuartige Instrument, eine elektrische Peilsonde, mit deren Hilfe es ohne große Vorbereitung möglich war, bis zu großer Tiefe die Lagerstätten von Mineralien und Ölen auf das genaueste zu lokalisieren und exakt anzugeben, um welche Art von Funden es sich handelte. Bis jetzt hatte Dr. Dr. Martin Damm sein Gerät noch nie aus der Hand gegeben, sondern war zu jeder in Frage kommenden Stelle auf dem weiten Erdball hingeflogen und hatte die Messungen selbst vorgenommen. Daß die Apparatur, die er benötigte, nicht umfangreich war, erwies sich für ihn als sehr vorteilhaft. So konnte er sich bei seinen Flügen mit dem kleinen zweimotorigen Langstreckenflugzeug, das einen Aktionsradius von zehntausend Kilometer hatte und das er wegen seiner Wendigkeit so liebte, begnügen. Er war dadurch um vieles unabhängiger und beweglicher.

Jedenfalls erklärt es sich auch so, daß er auf diese Weise ein äußerst routinierter Flieger geworden war, für den ein Flug, wie er ihn vorhatte, nichts Besonderes bedeutete. Wenn er überhaupt einen Bordmonteur in seine Dienste genommen hatte, so hatte er es nur getan, damit er sich nicht um Pflege und Wartung des Flugzeugs zu kümmern brauchte.

Bis zum Abend war Damm mit seinen Arbeiten beschäftigt. Dann brach er seine Tätigkeit ab. Nachdem er seine Akten verstaut und einen Overall übergestreift hatte, widmete er sich den Motoren, die er, in den Tragflächen entlangkriechend, erreichen konnte. Zwar war der Platz hier äußerst beschränkt, aber er reichte aus für das, was es allenfalls zu tun gab. Ein Blick genügte, um Martin Damm davon zu überzeugen, daß die Motoren bei richtiger Temperatur einwandfrei arbeiteten, und so kroch er auch gleich wieder den Gang zurück, um sich in der Waschkabine seines Overalls zu entledigen und zu erfrischen.

Dann bereitete er sich ein einfaches Abendessen und einen steifen Kaffee, um die Stunden des langen Wachens durchzustehen.

Auch während der Nacht verlief der Flug völlig planmäßig. Die eingehenden Wettermeldungen lauteten eine wie die andere vorzüglich, und ein leichter Rückenwind beschleunigte die Fahrt.

Ein strahlender Morgen brach an. Still wie eine gewaltige Ölfläche lag dunkel unter dem rasch dahinschießenden Metallvogel der Indische Ozean. Martin Damm saß wieder über seiner Arbeit. Er stellte die Rede für die geophysikalische Tagung in Adelaide zusammen.

Schon mehrfach hatte er den Kopf gehoben und gelauscht. Jetzt stand er auf und betrat den Führerraum. Da stimmte doch etwas nicht! Sein Blick fiel auf einen der Öldruckanzeiger. Der stand unter der Marke. Am Steuerbordmotor mußte irgend etwas nicht in Ordnung sein. Von dort her kam auch ein unangenehm klirrendes Geräusch.

Rasch war der Overall übergestreift.

Als der einsame Pilot nach etwa zehn Minuten aus dem Kriechgang hervorkam und sich aufrichtete, malten sich auf seinem Gesicht Bedenken und Sorge. Unten, aus der vermutlich gesprungenen Motorenwanne, leckte in kleinen Tropfen Öl. Das war der Befund. Pleuelstangenbruch? Das Gehäuse fühlte sich viel zu heiß an. Da half neues Öl nachfüllen nur kurze Zeit. Den Schaden zu beheben war unmöglich. Den Motor weiterlaufen lassen würde den eingetretenen Defekt nur vergrößern. Sollte er es wagen, mit einem Motor weiterzufliegen?

Martin Damm nahm auf dem Führersitz Platz und schaltete den heißgelaufenen Motor ab. Das Flugzeug legte sich auf die Seite.

Kurz war der Entschluß. Vor einer Viertelstunde hatte er eine kleine Insel überflogen. Dort mußte unter allen Umständen ein Landeplatz gefunden werden, und sei er noch so klein. Vielleicht war die Insel sogar bewohnt. Auf alle Fälle dort landen und dann drahtlos Hilfe herbeirufen!

Die Hände bedienten das Steuer. Die Maschine zog eine weite Kurve. Die Sonne stand nun im Rücken.

Schon tauchte dieser merkwürdig runde Felsendom im leichten Dunst auf. Gebe ein günstiges Geschick, daß man da landen kann! Einstweilen sah das nicht so aus. Sonst hieß es eben zu versuchen, mit einem Motor die lange noch vor ihm liegende Strecke bis Kap Leeuwin zu meistern. Die Vorstellung war höchst unbehaglich! Landen und Senden wäre schon das Richtige! Verpflegung war reichlich an Bord, um damit einige Tage durchzuhalten — länger könnte es ja nicht dauern —, bis die drahtlos herbeigerufene Hilfe ankommen würde.

Näher und näher rückte die Felseninsel. Seltsam, dieses Gebilde. Wie ein riesenhaft aufgereckter Daumen sah es aus. Im Inneren Afrikas, besonders in Angola, hatte Dr. Martin Damm ähnliche Gebilde aus Granit oder Gneis angetroffen, jedoch lange nicht so mächtig und hoch. Dieses dort mochte gut und gern an die fünfhundert Meter aus dem Meer aufragen.

In wenigen Minuten hatte Damm den Felsen erreicht und begann ihn zu umkreisen. Nirgends waren Menschen zu sehen, doch offensichtlich befand sich da unten ein kleiner künstlicher Hafen, der vermutlich als breite Rinne in den Fels hineingesprengt und zur See hinaus mit zwei Schutzmolen verlängert war. Hinter diesem Hafen breitete sich eine sanft ansteigende, fast glatte Gesteinsfläche aus, die jäh in den steil ansteigenden Felsendom überging. Groß war diese Fläche nicht. Sie konnte zum Landen verlocken. Doch der Auslauf war zu kurz.

Nein, so ging es nicht! Also Bauchlandung auf dem Wasser, dicht vor dem Hafen! Das war die vernünftigste Lösung. Eine Zeitlang schwamm die Maschine gut, das wußte Martin Damm, und wenn nicht alle Beobachtungen trogen, endete der kleine Hafen mit einer schräg auflaufenden Gleitfläche, wie sie Holzsägewerke am Rande von Gewässern zum Aufschleppen von Floßstämmen benutzen. Verlief alles programmgemäß, so konnte man den letzten Schwung der Wasserung ausnutzen, um das Flugzeug dort hinaufgleiten zu lassen. Dann war man auf dem Trockenen geborgen. Der Plan schien durchführbar. Bauchlandungen mit defekten Maschinen hatte Martin Damm während des Krieges eine gute Zahl vollbracht. Das war nichts Neues.

Im Augenblick beschäftigte ihn der Gedanke, ob er jetzt nicht erst noch einmal unter genauer Angabe seiner Position SOS funken sollte. Für den Fall, daß eine unvorhergesehene Tücke eine glatte Landung vereitelte, schien diese Maßnahme durchaus empfehlenswert. Doch dann verwarf er den Plan. Warum sollte das Vorhaben nicht gelingen? Überdies fehlten ihm die exakten Positionsangaben. Erst später konnte er sich auf der Karte vergewissern, wie diese Insel hieß.

Also herunter mit der Kiste! Die Hand fuhr zum Schaltbrett. Der defekte Motor sprang an und lief bald, wenn auch unruhig, auf hohen Touren. Zur Landung benötigte er beide Motoren. Mochte die letzte Anstrengung dem einen den Rest geben, jetzt würde er noch durchhalten.

Tiefer senkte sich das Flugzeug. Der Wind stand günstig von vorne. Die Landeklappen spreizten heraus. Die Fahrt verminderte sich rasch. Der Metallrumpf setzte sacht auf dem Wasser auf, die Motoren fielen von Touren. Hoch spritzte der Gischt. Dann war es geschafft.

Die Dünung des Ozeans machte Martin Damm zu schaffen; doch schon hatte er den kleinen Hafen erreicht. Es verhielt sich so, wie er von oben beobachtet hatte. Der Hafen lief in einer Aufschleppbahn aus. Noch einmal liefen die Motoren an, Sand knirschte unter der Bauchwölbung. Die Maschine schob sich aus dem Wasser. Noch ein verstärktes Aufheulen. Gezogen von den immer aufs neue kurz aufbrausenden Motoren, rutschte der glitzernde Leib, in seinen Fugen bebend, mit schwankenden Schwingen Meter um Meter die schräge Felsfläche hinauf.

Dann ein jähes Verstummen! Das Flugzeug ruhte, nur noch mit dem Heck in den Fluten, schräg aufwärts geneigt auf dem festen Grund, sicher und geborgen. Ein Abrutschen brauchte Martin Damm nicht zu befürchten. Der Anfang der Gleitbahn, die — einem unerwarteten Göttergeschenk gleich — die herrliche Landung ermöglichte, war zwar mit grünen, glitschigen Algengewächsen bedeckt, auf dem rauhen Felsboden jedoch, auf dem der Bug auflag, vermochte höchstens ein Wirbelsturm die Maschine zu gefährden, und danach sah es bei dem wolkenlos klaren Himmel, der über der Insel blaute, nicht aus.

›Glück muß ein Flieger haben!‹ lachte Martin Damm vor sich hin, kletterte durch die rasch geöffnete Kabinentür ins Freie. Ein Sprung von der Tragfläche, und er stand auf der Insel.

Von dem langen Sitzen steif, vertrat er sich erst einmal kurz die Beine.

Das sah hier ja recht seltsam aus. Vor längerer Zeit mußte der Hafen zum letztenmal benutzt worden sein. Ein kleiner Laufkran zeigte sichtbare Stellen von Rost, rostig waren auch die Triebräder und Lastenketten, schienen demnach ebenfalls lange nicht gebraucht worden zu sein. Jetzt erblickte Martin Damm in der Mitte der sachte ansteigenden Bahn, auf welcher er gelandet war, in den Felsen eingelassene Schienen, die zum Fuße des gewaltigen Gesteinsdomes hinaufführten. Da mußten größere Güter hinauftransportiert worden sein. Sollten hier einmal Walfänger ihre Station gehabt und die schräge Bahn benutzt haben, um die gewaltigen Tiere an Land zu ziehen? Er konnte sich nicht erinnern, gehört zu haben, daß in diesen Zonen Walfang getrieben wurde. Wer sonst aber hätte an einer solchen Anlage Interesse haben können? Seltsam nur, daß keine Reste von Häusern oder Baracken zu erblicken waren. Selbst wenn diese abgebaut worden wären, hätten die Fundamente noch sichtbar sein müssen.

Er untersuchte die Schienen. Die Spur maß etwa drei Meter. In den klaren, jetzt wieder völlig ruhigen Fluten des Hafenbassins konnte man die Gleise unter Wasser weiter verfolgen. Sollten da mit Rädern versehene Prahme benutzt worden sein, die zur Übernahme der Ladung schwimmend an die Dampfer herangebracht, dann zurück auf die Gleise und mit einem Seilzug nach oben geführt wurden? Das schien durchaus denkbar, zumal die schmalen Molen kaum Platz für die Löschung eines Frachters boten.

Merkwürdig waren diese umfangreichen technischen Anlagen auf jeden Fall! Schließlich baut man so etwas nicht ohne Zweck auf eine verlassene Felseninsel, außerhalb jeder normalen Verkehrsstraße. Der in das Urgestein geprengte Hafen, die beiden künstlich errichteten Molen, die mit viel Aufwand planierte Gleisbahn hatten ohne Zweifel ein riesiges Vermögen gekostet. In Martin Damm erwachte die verständliche Neugier, zu erfahren, wozu das alles diente.

Doch bevor er einen Erkundigungsgang aufnahm, kletterte er nochmals in sein Flugzeug. Er vergewisserte sich, daß die Sende- und Empfangsapparatur in Ordnung war, und prüfte eingehend die Karte. Die kleine Insel war, wie erwartet, nicht eingezeichnet. Nun, der Name besagte zunächst ohnehin nichts. Viel wichtiger war es, festzustellen, was diese Insel für Geheimnisse in sich barg, denn einige Zeit würde er sich hier auf jeden Fall aufhalten müssen. Darum begnügte er sich mit einem kleinen Frühstück, steckte Pfeife und Tabak zu sich und turnte aus der Kabinentür auf die Flügel hinaus.

Er wollte schon zu Boden springen, als ihn noch einmal jene innere Stimme ansprach, wie wenn sie ihn warnen wollte: »Willst du nicht doch lieber gleich die Position der Insel bestimmen? Du kannst dann die Gewißheit haben, daß dich morgen eines der großen Seenotflugzeuge des Internationalen Rettungsdienstes an Bord nehmen wird. Du triffst bestimmt noch rechtzeitig in Adelaide ein und kannst dort deinen Vortrag halten. Dein Flugzeug wird später ein Dampfer bergen. Das übernimmt die Versicherung. Wofür bezahlst du denn die hohen Prämien?«

Doch mit Damm war nicht zu reden. Wie sein Bordmonteur schlug auch er jede Warnung in den Wind. Kurz entschlossen sprang er auf die Erde hinunter. Ein Blick noch auf die Maschine, dann sollte ihn nichts mehr halten. Als er sein Flugzeug umschritt, freute er sich wie ein kleines Kind. Nichts war verbogen. Der Rumpf hatte beim Heraufgleiten auf den felsigen Boden wohl einige Schrammen abbekommen, doch die waren völlig belanglos. So gab es also auch hier nichts, was ihn vielleicht noch hätte festhalten können.

Wieder blieb sein Blick an dem kurzen Schienenstrang hängen. Diese Spur mußte er zuallererst einmal verfolgen. Mit raschen Schritten lief er die leicht geneigte Bahn aufwärts, blieb plötzlich stehen und bückte sich. Ein kleines Stück Holz lag in der Rinne einer dieser Schienen. Er hob es auf, prüfte es. Das war Kiefernholz, wie man es zur Anfertigung von Transportkisten verwandte.

Zum Teufel, zu welchem Zweck brachte man Kisten an den Fuß eines domhohen Felsens! Domhoch? Das dürfte ein schlechter Vergleich sein, sann Martin Damm weitersteigend. Dome von gut fünfhundert Meter Höhe gibt es nicht. Ein Dom ist spitz und rank. Was hier gewaltig vor ihm aufragte, war rundlich, glich eher einer riesenhaften halben Banane, einem großen Zeh, oder einem Daumen von gigantischem Ausmaß, dem sich wie ein Mützenschirm die Fläche, auf der er jetzt hinanstieg, vorlagerte.

Der Geologe in Martin Damm erwachte. Schon mehrfach hatte er kleine Gesteinsbrocken aufgenommen und geprüft. Das war Urgestein, feinkörniger Diabas. Ein Laie konnte es für Basalt halten. Geologisch ein höchst interessantes Gebilde, dieser Riesendaumen, ohne Zweifel vulkanischen Ursprungs, eine gewaltige Eruption, die erstarrt war, bevor der Berg sich zum Krater öffnen konnte. Ähnliches gab es an manchen Stellen des weiten Erdenrundes, doch so großartig und gleichmäßig, so imponierend in seinen regelmäßigen Formen, hatte der Forscher noch nichts kennengelernt.

Er stieg weiter. Die Sonne brannte trotz der Morgenstunde recht fühlbar auf das nackte Gestein. Nicht die geringste Spur von Vegetation bot sich dem suchenden Blick. Kein Wunder, denn Erdreich zum Wurzeltreiben konnte sich hier auf dem von Wind und Wetter geglätteten Felsgrund nicht bilden.

Vergebens prüfte Martin Damm den am Ende der Bahn erreichten, fast senkrecht emporragenden Felsen auf einen Eingang. Minutenlang glitten Hände und Augen mit wissenschaftlicher Gründlichkeit über das Gestein. Kein Ritz, keine Fuge oder Strukturänderung, nichts war zu erkennen, nichts, was auf ein heimliches oder geheimnisvolles Tor, das der Forscher im stillen hier vorzufinden gehofft hatte, schließen ließ.

Zum Kuckuck! Wozu baute man hier eine Transportbahn, legte einen Hafen an, verpulverte ein Vermögen in scheinbar nutzlosen Anlagen. Das alles mußte doch einen Zweck haben? Kein Mensch konnte so hirnverbrannt sein, auf einem in seiner Grundfläche vielleicht drei Quadratkilometer großen öden Felseneiland Arbeitskraft und Kapital zu investieren, ohne damit einen Zweck zu verfolgen. Eine Walfangstation schied bei allen Überlegungen aus. Fünfzig Meter Gleis hätten ausgereicht, selbst die stärksten Tiere aufzuschleppen. Die Bahn hier war gut und gerne zweihundert Meter lang. Mit größter, ja peinlicher Sauberkeit waren die kräftigen Schienen im Gestein verlegt. Das hatte wochenlange Arbeit gekostet.

Kopfschüttelnd wandte sich Martin Damm ab.

Die Sache fing an rätselhaft und aufregend zu werden.

Er schlenderte den Weg zurück, beschloß, um jeden Preis hinter dieses Geheimnis zu kommen. Immer aufs neue verstrickten sich seine Gedanken in der Vielzahl der unlösbaren Probleme, die hier ein seltsames Geschick ihm zur Lösung vor die Füße geworfen hatte.

Sollte man da oben auf der Spitze des Berges eigens eine Station errichtet haben, die wieder verlassen wurde? Für Wetterbeobachtungsstellen wurde sehr viel Geld ausgegeben. Bei derartigen Voraussetzungen bekamen die Bauten hier Hand und Fuß.

So kam er nicht weiter. Er mußte wieder kehrtmachen, um von der Landestelle aus Weiteres zu unternehmen. Im Nu war er wieder bei seinem Flugzeug, kletterte hinein, holte sein Fernglas und suchte den Felsen ab.

Auf der Spitze des Felsenkegels war nicht das geringste festzustellen, wenigstens von hier aus nicht. Er überlegte. Er konnte sich nicht entsinnen, beim Umkreisen der Insel irgend etwas Auffälliges, etwa Spur oder Fundament eines Hauses entdeckt zu haben. Dergleichen wäre ihm sofort aufgefallen.

Erneut setzte er das Glas an die Augen.

Rechts zum Meer fiel der Berg steil ab. Zur Linken aber zog sich eine schmale Terrasse um den Felsen herum hinan, die jedoch bald dem Gesichtsfeld entschwand. Wenn es für dieses Rätsel überhaupt eine Lösung gab, so war sie nur noch in der Verlängerung der Terrasse zu suchen.

Martin Damm steckte sich wieder die Pfeife an, hängte das Fernglas um die Schulter und ging, sich links haltend, die Anhöhe hinauf. »Wollen doch mal sehen, was es da für Überraschungen gibt! Irgendeinen Zweck müssen die Anlagen schließlich ja haben«, das waren die Gedanken, die wieder und wieder in seinem Kopf kreisten.

Majestätisch schön lag die Insel in ihrer elementaren Wucht und Verlassenheit mitten im Ozean. Die träge heranrollenden Wogen der Dünung, dem Auge kaum wahrnehmbar, brandeten mit Wucht gegen das verwunschene Eiland.

Ihr dumpfes Rollen und Dröhnen war das einzige Geräusch. Hoch spritzte an den vorgelagerten Felsblöcken der schäumende Gischt, fiel zurück in das Kochen und Brodeln um die nassen Kuppen. Blau strahlte der Himmel.

Je höher er hinaufkam, desto stiller wurde es um ihn. Schließlich hörte er nur noch seinen eigenen schweren Tritt gegen das harte Gestein ... klapp ... klapp ... klapp!

Weiter!... Weiter ... weiter!

Auf einmal blieb Martin Damm stehen.. Donnerwetter! Das war ja ein Weg! Er kniete nieder. Seine Augen hatten ein kleines rundes Loch entdeckt, ohne jeden Zweifel ein Bohrloch, dort noch eins, dicht am ansteigenden Fels. Hier war gesprengt worden. Da gab es keinen Zweifel. Dieser breite, ausgezeichnet planierte Weg war künstlich angelegt, führte leicht ansteigend um den Berg herum. Dort unten im Meer lagen Trümmer, über die die Brandung tobte.

Rascher schritt Martin Damm dahin. Aufregung bemächtigte sich seiner. Sollte das Geheimnis endlich aufgedeckt werden?

Weiter, weiter! Hastiger wurden die Schritte.

Plötzlich überfiel ihn ein Grauen. ›Laß die Finger davon!‹ Zum dritten Male mahnte ihn die warnende Stimme: ›Kehr um, geh zu deinem Flugzeug zurück! Warte bis zum Mittag! Sende und hole Hilfe heran. Kehr um!‹

Schnell ging der Atem. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Er schob den Hut ins Genick, wischte mit dem Taschentuch über die feuchte Haut. Er blieb stehen.

›Unsinn! Unfug! Hast heute nacht nicht geschlafen, du Tor! Zuviel starken Kaffee getrunken. Das ist alles.‹

Doch diese innere Stimme ließ nicht locker.

›Kehr um!‹

Martin Damm atmete einmal tief auf, blickte hinaus auf den stillen, weiten Ozean.

›Wär doch gelacht! Ich will wissen, wozu hier Wege gebaut sind und wohin sie führen!

Kein Mensch weit und breit und dann Angst haben! Angst am hellichten Tage?‹

Er wollte weitergehen, doch seine Beine gehorchten nicht.

›Dich beobachtet jemand!‹ Wie ein Ziehen im ganzen Körper lähmte ein unabweisbares Gefühl jede Bewegung.

›Bin ich denn nicht mehr Herr meiner Sinne?‹ Ein tückischer Zauber umspann die Einbildung.

Die Pfeife war ausgegangen.

Zwei, drei hastige Züge.

Zorn überkam ihn, auf sich, auf die Pfeife, auf den Weg hier, den Berg, die Brandung, auf alles.

Wütend riß er die Streichholzschachtel hervor. Die Flamme zischte auf. Die Pfeife brannte wieder. Er wurde ruhiger.

Doch das Gefühl wich nicht, beobachtet zu werden, aus dem Berg heraus von boshaft lauernden Blicken auf Schritt und Tritt beschnüffelt zu werden.

Er hob das Glas vor die Augen, sondierte eingehend seine Umgebung, vor allem den unheimlichen Berg.

Nichts!

Stille! Nichts als die Brandung tief unter ihm.

Unwillig setzte er das Glas ab und ging zögernd weiter. Wie ein Jäger auf der Pirsch, schlich er, Schritt vor Schritt, vorsichtig den Weg hinan, kaum Herr seiner Sinne, jeden Augenblick des Abenteuers gewiß.

An einer Wegbiegung blieb er stehen, schaute nach vorn.

Maßloses Erstaunen ließ ihn hochfahren.

Da war die Tür, die er solange gesucht hatte!

Eine Tür, eine graudunkle Tür, täuschend dem umstehenden Gestein angepaßt.

Eine kurze Strecke nur, etwa dreißig Schritte waren es bis dorthin. Dann endete der Weg, von dem natürlich aufragenden Felsen nach allen Seiten blockiert.

Also doch Spuren menschlicher Besiedlung?

Martin Damm zögerte. Sollte er weitergehen? Sollte er umkehren? Die innere Spannung steigerte sich, riß und zerrte an seinen Nerven.

Plötzlich lachte er grell auf, schlug mit der geballten Faust gegen die steinerne Wand zu seiner Rechten, einem Irren gleich, der seine Zelle sprengen will.

Die Faust schmerzte nach dem harten Schlag.

Das tat wohl, bewies doch dieser Schmerz, daß er noch da war, er selbst und nicht ein Schatten von ihm, dem ein hypnotischer Zwang angetan wurde.

Er lehnte sich gegen den kühlen Felsen. Knapp zwei Meter vor ihm fiel der Hang fast senkrecht zum Meer ab. War sein Schwindelgefühl allein Schuld an dem entnervten Zustand?

›Kehr um, Martin Damm!‹

Wie ein Gekreuzigter lehnte er an der Steinwand, die Arme ausgespreizt, die Augen in die Ferne gerichtet.

Und wieder zerschnitt ein grelles Lachen die Stille.

›Ich bin wahnsinnig geworden!‹ hasteten die Gedanken.

Langsam löste er sich von der Wand.

Die Pfeife war schon wieder ausgegangen. Er kramte in seinen Taschen, fand ein Päckchen Zigaretten.

Nach dem ersten Zug fühlte er sich wie von einem Zauber erlöst. Blau leuchtend lag das Meer, ein weiter Halbkreis, klar bis zum Horizont. Die leichte Brise kühlte die heiße Stirn. Die Wahngebilde zerstoben, seine Kraft erwachte neu und straffte die Glieder.

Jetzt zur Tür!

Was stand da in mehreren Sprachen angeschrieben?

Martin Damm mußte an sich halten.

»Notunterkunft für Schiffbrüchige!«

Du liebe Güte! Und darum diese Angst, dieses Fieber, diesen ganzen Wahnwitz?

Dazu also hatte man die Anlage geschaffen, den kleinen Hafen ausgebaut! Doch im nächsten Moment meldete sich schon wieder der Zweifel: ›Hätte man das alles nicht viel einfacher herrichten können?‹ Irgend etwas stimmte in der ganzen Rechnung nicht. Er mußte sich ein für allemal Gewißheit verschaffen.

Er preßte die Klinke nieder. Die Tür quietschte in den Angeln.

Das helle Tageslicht fiel in eine künstlich erweiterte Höhle. Die vier Wände waren sauber in quadratischen Flächen gearbeitet. In der Mitte stand ein Tisch mit einigen Stühlen, darüber hing eine Petroleumlampe mit einem weißen Emailleschirm.

Je mehr sich seine eben noch von der strahlenden Helle des Sonnenlichtes geblendeten Augen an das Halbdunkel in der Tiefe des Raumes gewöhnten, desto klarer tauchten die Umrisse weiterer Einrichtungsgegenstände auf. Er entdeckte noch zwei Schränke und einen Herd, über dem sich ein Bord mit Töpfen, Pfannen, Schöpflöffeln usw. befand, und in einer Ecke zwei übereinander gebaute Betten.

Das Ganze wirkte so anheimelnd, so gemütlich, so einladend, daß sich Martin Damm gleich wie zu Hause fühlte. Als erstes zog er sich die Jacke aus, denn ihm war von der brütenden Hitze draußen sowie von der Aufregung, die er hinter sich hatte, elend heiß, und die angenehme Kühle des Raumes tat ihm wohl, sein Körper war schweißgebadet. Aus der Felswand ragte ein Kleiderhaken, gerade der rechte Platz für seine Jacke. Den Hut stülpte er obendrauf. Mit dem Taschentuch trocknete er sich erst noch Stirn und Nacken, dann machte er sich an die Untersuchung der Schränke.

Die Tür schwang unter dem Griff seiner Hände auf. Die spähenden Blicke umspannten ein Lager von Lebensmitteln, das für lange Zeit reichen mußte. Buchstabenaufschriften bezeichneten den Inhalt, während an der Innenseite des Schrankes auf einer säuberlich unter Glas gerahmten Tafel in vielen Sprachen die dazu gehörigen Bezeichnungen standen.

Hier war offensichtlich an alles gedacht worden.

Im zweiten Schrank befanden sich Kleider, Schuhe, Wäsche und Decken.

Jetzt erst gewahrte Damm den Eingang zu einem weiteren, in den Felsen eingehauenen Gelaß, das durch eine Eisentür verschlossen war. Er öffnete sie. Eine Kammer tat sich auf. Ein neues Warenlager voller Büchsen und Fässer, soweit das Auge im matten Dämmerlicht die Umrisse erkennen konnte.

Wer hier notlandete, der hatte nicht zu befürchten, verhungern zu müssen.

Nun, ihn ging das nichts an!! Morgen früh würde die drahtlos herbeigerufene Hilfe ihn von der unfreiwilligen Haft befreien — und dann ade, verwunschene Felseninsel. Aber interessant waren die Einblicke in ein wohlorganisiertes Rettungswesen doch.

Ein Blick auf die Uhr. Er hatte noch genügend Zeit, um in aller Muße sein Entdeckungswerk fortzusetzen.

Wieder schob sich vor die Gedanken das Bild der langen Schienenbahn. Sie wollte zu dem, was er hier sah, nicht passen! Der Raum, in dem er sich befand, war gewiß eine natürliche Höhle gewesen, nur künstlich erweitert und ausgebaut. Sie lag nach Süden. Auf dem nördlichen Tropengürtel der Erde hätte sie zweckentsprechend nach Norden gerichtet sein müssen. Gewiß günstig in diesem heißfeuchten Klima, um die Nahrungsmittel kühl zu lagern und Menschen einen erträglichen Aufenthalt zu schaffen. Und trotzdem! Man hätte das alles viel einfacher anlegen können. Aber wer weiß, was die Erbauer ursprünglich vorgehabt hatten. Doch so kam er nicht weiter. Er mußte sich die Höhle noch genauer ansehen.

Da! Was war das? Ein lauter, dumpfer Knall — draußen!

Zu Tode erschrocken fuhr er hoch.

»Um Gottes willen! Die Maschine — sie wird doch nicht?«

Wie ein Rasender sprang er zur Tür, stoppte jedoch ganz plötzlich ab.

›Der Hut! Tropensonne — mein Hut‹, hämmerten die Gedanken. Aber wo war sein Hut? Ja, wo war denn seine Jacke? Hatte er beides nicht vor kurzem an den Haken gehängt?

Er stürzte hinaus, jagte in langen Sprüngen den Felsweg hinunter. An der Biegung mußte er freie Sicht auf den Hafen haben.

›Hilf, Himmel! Das Flugzeug brennt!‹

Der heißgelaufene Motor! Die stechende Sonne auf dem Felsboden! Feuer gefangen!

›Der Schaumlöscher, der Schaumlöscher!‹

Wenn er nur noch rechtzeitig anlangte.

Er stolperte. Riß sich hoch.

Eine Stichflamme schoß aus dem Flugzeug.

Ein Feuermeer ergoß sich über die Schienenbahn. Brennendes Benzin floß züngelnd ins Meer.

Wild prasselten die Flammen.

Schwere, schwarze Rauchwolken wälzten sich ihm entgegen, hemmten die Sicht.

Zu spät!

Mit keuchenden Lungen erreichte er vor Verzweiflung fast irre die sengende Glut. Hier gab es keine Hilfe mehr! Flugzeug und Sender — den Sender, der ihn retten sollte, fraß das leckende, tobende Flammenmeer.

Als Martin Damm seine Klause, wie er sie inzwischen getauft hatte, wieder erreichte, war er gefaßt. »Hätte ich doch dies oder das«, hatte er kurzerhand als nutzlosen Gedankenballast über Bord geworfen. Das Unglück war nun einmal geschehen, und die Tatsachen waren nicht mehr zu ändern, trafen sie ihn auch noch so hart. Damit mußte er sich eben abfinden, und je rascher, desto besser für zukünftige Entschlüsse. Was konnte im schlimmsten Fall schon eintreten? Ein paar Wochen, einige Monate ein Eremitendasein! Die Rettungsstation wurde, nach ihrem Zustand zu urteilen, in regelmäßigen Zwischenräumen von einem Dampfer angelaufen. Diese Hoffnung war ihm gewiß. Obendrein würde man ab morgen nach ihm suchen! Da mußte seine nach Cap Leeuwin gemeldete Maschine dann als überfällig auf der Liste stehen. Die großen Maschinen des Internationalen Flugrettungsdienstes würden ihren Patrouillendienst auf der gleichen Route, die er angegeben hatte, aufnehmen. Es galt nur aufzupassen und Signalmittel vorzubereiten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken!

Seine Lage war nicht im geringsten verzweifelt!

Er betrat den Felsenraum.

Da hingen ja Hut und Rock friedlich am Haken.

»So etwas! Daß ich sie vorhin nicht gesehen habe!«

Kopfschüttelnd ließ er sich nieder.

Ging es hier nicht mit rechten Dingen zu? Als geschulter Wissenschaftler überprüfte er seine Erinnerungsbilder. Dort hatte er gesessen; hier, an der Stelle, fast an der Türschwelle, gestoppt, sich umgewandt, nach dem Haken geblickt. Er sprang auf und wiederholte die Handlungen.

Dicht vor ihm an der rechten Seite des Felsenraumes, zum Greifen nahe, hingen, plastisch von der dunklen Wand abstechend, der helle Hut und das graue Jackett. Er brauchte nur den Arm auszustrecken und hinzulangen.

Hatte er das vorhin nicht gesehen?

Völlig unmöglich! Und wenn er tausendmal in Furcht um seine Maschine geschwebt, bange Ahnungen ihn zu großer Hast getrieben hatten, den Hut nicht gesehen zu haben, das war unmöglich.

Spukte es hier?

Die seltsamen Gefühle, die ihn beim Anstieg schier gelähmt hatten, tauchten vor der Erinnerung auf.

Irgend etwas ging hier nicht mit rechten Dingen zu. Daran gab es jetzt keinen Zweifel mehr.

Martin Damm nahm, von einer plötzlichen Eingebung getrieben, Hut und Rock von dem kleinen Kleiderhaken, warf beide achtlos auf den Tisch und trat dicht an die Wand.

Die Finger glitten sorgsam prüfend über die glatte Gesteinsfläche.

»Aha! — Also doch!« — Ein leiser Pfiff kam von seinen Lippen.

Die Wand war nicht fugenlos, wie der erste Augenschein vermuten ließ. Hier liefen die Rillen, kaum wahrnehmbar und doch dem aufmerksamen Beobachter deutlich sichtbar. Der Daumennagel verfolgte die schmale Ritze hinauf, seitwärts, hinunter, wieder seitwärts zum Ausgangspunkt zurückkehrend. Ein rechteckiger Rahmen im Gestein, und mitten in der umgrenzten Fläche ragten die Kleiderhaken.

Wenn diese fugenumrahmte Fläche, einer Klappe gleich, nach innen schwenkbar war, dann stellte die gesamte Einrichtung eine kleine, geheimnisvolle, sehr geschickt angelegte Tür dar, durch welche vorhin Hut und Rock verschwunden sein konnten.

Martin Damm pfiff leise vor sich hin und wappnete sich. Das waren keine dummen Hirngespinste gewesen, von denen er genarrt worden zu sein glaubte. Hier hausten außer ihm noch andre Menschen, zumindest einer, der ihn auf dem Wege beobachtet und ein unerklärliches Interesse an dem Inhalt der Jackentaschen bekundet hatte.

Sollte etwa sein Flugzeug auch ... ?

»Guten Tag, Herr Doktor Damm!«

Wie vom Schlag getroffen, fuhr Martin Damm herum.

»Sie suchen mich vergebens, Herr Doktor Damm!«

Die Stimme des Unsichtbaren klang irgendwoher aus einem Lautsprecher. Martin Damm zwang die durchgehenden Nerven zur Ruhe. Er fühlte, wie sein Leib zitterte.

»Alle Ehre!—Sie haben meine kleine Geheimtür entdeckt. — Bin von Natur etwas neugierig. — Wollte wissen, wer sich da mit einem Flugzeug zu mir verirrte. — Nun, Sie haben Rock und Hut ja wieder!«

Nur unter Aufbietung seines letzten Willens gelang es Martin Damm, langsam Herr seines Körpers und der jagenden Sinne zu werden. Nach der Entdeckung der Klappe war er auf eine höchst unliebsame Überraschung vorbereitet, dennoch traf der Schock zu jäh. Er schwieg beharrlich.

Mochte der Unbekannte reden. Jener sollte seine Stimme nicht beben hören.

»Ich bedauere Ihren Unglücksfall, Herr Doktor Damm, bedauere ihn aufrichtig!« Sehr höflich klangen die Worte, doch schwang ein Unterton von Spott und Überheblichkeit darin, der mehr als Unbehagen hervorrief. »Darf ich Sie bitten, mein Gast zu sein, bis der nächste Dampfer hier anlegt?«

›Dampfer anlegen? Eher werden wohl die Suchflugzeuge kommen‹, dachte Martin Damm. Doch er schwieg.

»Bitte schreiten Sie geradeaus weiter und drücken Sie gegen die Felswand zwischen Herd und Schrank!«

Martin Damm zögerte. Sollte er weglaufen? Doch wohin? Der Unheimliche besaß Macht, das hatte er vorhin zu spüren bekommen.

Sich zur Wehr setzen? Gegen wen?

Eine solche Ungeschicklichkeit würde in der mißlichen Lage, in der er sich befand, nicht voraussehbare Zwangsmaßnahmen hervorrufen.

Ruhe bewahren!

Den Willfährigen spielen, das dürfte die beste Tarnung darstellen.

Alles Weitere mußte sich ergeben, wenn der geheimnisvolle Gegner vor ihm stand.

Martin Damm griff, immer noch zögernd, nach Hut und Jacke auf dem Tisch, raffte sie auf, ging mit endgültig gefaßtem Entschluß auf die angegebene Stelle zu und stemmte die Schulter gegen die Felsenwand. Sie gab nach. Ein Tor, einer steinernen Grabplatte ähnlich, schwang auf. Im Dämmerlicht unsichtbarer Leuchtröhren erblickten die erstaunten Augen ein wohnlich eingerichtetes Gemach. Er betrat es. Hinter dem Eintretenden schnappte automatisch die Felsentür fast lautlos ins Schloß. Niemand war zu sehen. Von irgendwoher hörte er eine Stimme:

»Verzeihen Sie bitte die scheinbar schlechte Beleuchtung. Sie erleichtert Ihnen das Sehen! — Bitte wollen Sie in dem Klubsessel dort Platz nehmen!«

Martin Damm führte mechanisch die Weisung aus. Er fühlte sich gefangen, wehrlos. Was sollte das heißen, sie erleichtert Ihnen das Sehen? Wie kann schlechtes Licht das Sehen erleichtern? Sein Selbstbewußtsein bäumte sich gegen den herausfordernden Spott auf. Das tückische Vorgehen des Unsichtbaren schmeckte verteufelt nach Freiheitsberaubung. Abwarten! Nicht die Kräfte in nutzlosen Spekulationen verzetteln. Der erwartete Angriff mußte bald erfolgen. Ihn rechtzeitig zu parieren, davon hing sein Geschick ab.

Damm saß bequem und harrte entschlossen der Dinge, die nun kommen würden.

Da flammte vor ihm in der Wand eine umrahmte Fläche hell auf. Wie Mattglas schimmerte der opalisierende Grund in ständigem Flimmern.

Ein Kopf tauchte auf.

›Aha! — Fernsehen!‹ dachte der Physiker Damm. ›Daher das schlechte Licht, damit ich den Leuchtschirm besser erkennen kann.‹

»Sie werden gewiß über die merkwürdige Art der Begrüßung erstaunt sein, Herr Doktor Damm!«, sprach der lebensgroße Kopf auf dem Leuchtschirm. Dunkles, strähniges Haar umrahmte ein markantes Gesicht, das vor allem durch einen harten Mund und ein eckiges Kinn gekennzeichnet war. Die Augen blickten ihn groß und brennend an.

»Ich kann Ihnen leider nicht die Hände schütteln, da sie noch nicht von den Bakterien dieser Welt befreit sind. — Sie schauen mich sehr erstaunt an, Herr Doktor Damm. — Sie haben keineswegs mit einem Irren zu tun!« Die Lippen lächelten sarkastisch. »Ich persönlich bin überzeugt, im Vollbesitz aller geistigen Kräfte zu sein. — Sie denken jetzt, das behaupten alle Irren! — Nein, nein, ich bin weder Gedankenleser noch verfüge ich über geheimnisvolle Apparate, die mir das Hirn meines Gegenübers entschleiern. Ich beobachte Sie nur sehr genau, und Ihr lebhaftes Mienenspiel verrät dem aufmerksamen Beobachter Ihre Regungen. Sie sitzen in ultraviolettem Licht, das Ihr Auge nicht beeinträchtigt, das Bild auf dem Leuchtschirm zu verfolgen. Andererseits wird dadurch der Empfängerlinse der Fernsehapparatur so viel Energie zugeführt, daß ich Sie ausgezeichnet erkennen kann. Eine Tabakfaser hängt an Ihrer Unterlippe. — Jetzt haben Sie sie weggewischt. — Wenn Sie rauchen wollen, bitte bedienen Sie sich. In dem Schrank zu Ihrer Linken finden Sie alles!«

»Danke! Ich bin versorgt!« Das waren die ersten Worte, die Doktor Martin Damm hier sprach. Er zündete sich eine Zigarette an, doch dann ärgerte er sich, daß er sich dem fremden Willen untergeordnet hatte.

»Nun habe ich wenigstens einmal Ihre Stimme gehört«, sprach der Kopf, die Augen lächelten gutmütig, aber in seinen Worten schwang wieder der Hochmut, der Damm stets aufs neue aufbegehren ließ.

»Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß Sie sich hier unbehaglich, ja vergewaltigt fühlen, Herr Doktor!«

›Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen‹, dachte Damm nur, und blieb die Antwort schuldig.

»Um so mehr wird es Sie überraschen«, fuhr unbeirrt der sprechende Kopf fort, »wenn ich Ihnen versichere, daß Sie ohne Ihren bedauerlichen Flugzeugunfall in einigen Wochen auch hier säßen.« Der Unbekannte schien von der Überraschung Martin Damms keine Kenntnis zu nehmen.

»Wenn ich richtig informiert bin, wollten Sie zum Internationalen Geologenkongreß nach Adelaide und anschließend mit Ihrem Gerät in Neuseeland auf Bitten der dortigen Regierung Untersuchungen anstellen.«

›Zeitungen wird er sich auf seinem verwunschenen Felsenschloß wohl kaum halten‹, überlegte Martin Damm. Dafür dürfte seine Radiostation, gemessen an dem ausgezeichneten Fernseher, zweifellos auf der Höhe sein und alle Tagesneuigkeiten der Welt aufnehmen. Also kein Kunststück zu wissen, was der Geologe Martin Damm vorhatte. Der Kopf sprach schon wieder:

»Sie hätten in Neuseeland einen Mittelsmann von mir kennengelernt, der Ihnen mein Angebot überbracht hätte, auf einige Wochen mein Gast zu sein und gegen das bei Ihnen übliche Honorar geologische Untersuchungen, an denen mir sehr viel gelegen ist, auf dieser Insel vorzunehmen. Durch einen mehr als eigenartigen Zufall sind Sie früher, als ich es je zu hoffen gewagt hätte, mein Gast geworden. Es fehlt nur noch Ihr freundliches Einverständnis zu meinem Vorschlag.«

›Du gehst ja mächtig ins Zeug‹, sann Martin Damm, vor sich hinpaffend. Irgendwie reizte es ihn, den Geheimnissen dieses Zauberladens auf die Spur zu kommen, um so mehr, als er trotz seiner großen Kenntnisse der Erdoberfläche niemals davon gehört hatte, daß diese kleine Insel im Indischen Ozean bewohnt sei. Hier handelte es sich offensichtlich nicht um eine einfache Siedlung, sondern um weit mehr. Der technische Aufwand, den er bis jetzt kennengelernt hatte, war höchst beachtlich. Was verlor er schon, wenn er das Angebot annahm? In Überanstrengung würde die Arbeit gewiß nicht ausarten, dafür war der Flecken zu klein. Neuseeland lief ihm nicht fort, und eine Ausspannung für einige Wochen konnte ihm gewiß nicht schaden. Trotzdem! Zurückhaltung war geboten, besonders nach dem zweifelhaften Erlebnis mit der verschwundenen Jacke.

»Sie mißtrauen mir, Herr Doktor Damm?« Das Gesicht im Fernseher lächelte.

›Zum Kuckuck! Kann der Bursche doch Gedanken lesen‹, überkam es Martin Damm.

»Ich gebe zu, daß Ihre Erfahrung mit den zeitweise abhanden gekommenen Bekleidungsstücken Ihr Mißtrauen wachrufen mußte. Sie werden aber gewiß einsehen, daß ich nicht anders handeln konnte, um in den Besitz Ihrer Personalien zu kommen. Ich bevorzuge das Überraschungsmoment. Es führt oft schneller zum Ziel! Aus durchaus natürlichen Gründen bin ich gezwungen, in der Auswahl meiner Gäste einen besonderen Maßstab anzulegen. Wer mir nicht paßt, betritt dieses Zimmer nie!«

Martin Damm betrachtete forschend den willensharten Zug, der sich jetzt im Antlitz seines Leuchtbildgegenübers abzeichnete.

»So war ich leider auch bei Ihnen gezwungen, den Taschendieb zu spielen, konnte ich doch nicht ahnen, daß ausgerechnet Sie, dessen Besuch mir besonders wertvoll ist, der Schiffbrüchige sein würden. Ich hoffe, daß meine formelle Entschuldigung, die ich hiermit ausspreche, Ihnen genügen wird.«

Martin Damm nickte Zusage. Die weltmännische Art, in der jener die Worte vorbrachte, berührte ihn angenehm. Überdies mußte er im stillen anerkennen, daß die Methode ohne Zweifel zum gewünschten Erfolg geführt hatte.

»Ich, würde nun gerne von Ihnen hören, wie Sie sich zu meinem Vorschlag stellen.«

›Wollen doch mal sehen, wie du reagierst‹, dachte Martin Damm. Er zündete sich eine neue Zigarette an und begann:

»Sie werden verstehen, daß mir Ihr Anerbieten überraschend kommt und meine bereits getroffenen Dispositionen einer Änderung unterwirft, die mir nicht sehr gelegen ist!«

»Hat der Flugzeugunfall nicht bereits diese unliebsame Änderung herbeigeführt?« forschte das unverändert höfliche Gesicht.

»Ernstlich wohl kaum«, entgegnete Martin Damm ebenso verbindlich.

»Wenn ich den Sinn Ihrer Worte richtig verstehe, hoffen Sie auf den Internationalen Flugrettungsdienst?«

»Ja! Spätestens morgen mittag werden die schnellen Suchmaschinen meine Flugroute abfliegen und dabei diese Insel wohl schwerlich außer acht lassen. Die Trümmer meines verbrannten Flugzeugs dürften kaum zu übersehen sein! Zur Tagung nach Adelaide träfe ich nur mit geringfügiger Verspätung ein.«

»Selbstverständlich werde ich Ihnen mit allen Mitteln behilflich sein. Meine große Sendestation steht Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung, die Seenotbergungsflugzeuge hierher zu peilen!« Die großzügige Geste wurde betont durch den warmen Klang der Worte.

Martin Damm schwieg einen Augenblick verblüfft. Das unerwartete Entgegenkommen ließ seine Lage in ganz anderem Licht erscheinen. Auf eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit schien jener es wirklich nicht abgesehen zu haben. Trotzdem warnte ihn ein dunkles Gefühl, den glatten Worten nicht übereilt zu trauen. Den großen faszinierenden Augen in dem stumm abwartenden Gesicht ihm gegenüber waren recht wohl suggestive Kräfte zuzumuten. Der verhexte Zustand vorhin beim Aufstieg zu der Felsenklause schmeckte zu sehr nach Hypnose. Indien, das Land der Fakire und Zaubermittel, war nicht weit. Er selbst hatte dort schon recht seltsame Erfahrungen gemacht.

Er wurde unschlüssig.

»Einen Augenblick bitte, Herr Doktor Damm! Entschuldigen Sie mich für einige Minuten. — Ich werde am Fernsprecher verlangt!« Das Gesicht verschwand. Der Leuchtschirm flimmerte.

Fernsprecher schien es demnach hier auch zu geben. Weiß der Kuckuck, wie groß die gesamten Anlagen waren. Sollte etwa das Berginnere ein einziges Labyrinth von künstlich angelegten Stollen und Räumen darstellen? Wozu?

Die rätselhafte Angelegenheit reizte Martin Damm von neuem. Sein Wunsch, den Zweck der einstweilen noch schleierhaften Geheimnisse, besonders der hochmodernen Technik, zu entdecken, trieb ihn zu einer Zusage.

Er stand auf, durchmaß unruhig den Raum und ging dann wie von ungefähr an den Schrank, den der Herr der Insel ihm gewiesen hatte. Er öffnete ihn. Großer Gott! Der Vorrat an Tabakwaren aus aller Welt, an Zigarren, Zigaretten, ja sogar Seemannspriem einbegriffen, mußte ewig reichen. Er schloß die Tür wieder und zündete sich eine von seinen eigenen Zigaretten an. ›Verdammte Pafferei‹, sann er. Doch das Rauchen beruhigte ihn.

Hierbleiben? — Wegfliegen? — Hierbleiben? — Wegfliegen? Mit jedem Schritt schwankte sein Entschluß.

Was hatte jener da für kurioses Zeug geredet? Er sei noch nicht frei von Bazillen dieser Welt? Das schien demnach so eine Art Quarantänezimmer zu sein, in dem er sich befand. Groteske Idee, die Ankömmlinge erst zu desinfizieren.

Was bei allen Teufeln mochte dahinterstecken?

›Der fängt dich mit deiner eigenen Neugier‹, höhnte sein zweites Ich. Martin Damm lächelte vor sich hin. Der Zwiespalt seiner Gefühle begann ihn zu belustigen, zumal er sich frei eingestand, daß seine Wißbegier die Haupttriebfeder war, das Angebot anzunehmen und für einige Wochen hier zu bleiben.

Plötzlich stutzte er.

Mit wem wollte er denn eigentlich das Abkommen tätigen? Dieser seltsame Heilige hatte es bis jetzt noch nicht einmal für nötig befunden, seinen Namen zu nennen.

Er wandte sich seinem Ledersessel zu. Im gleichen Augenblick tauchte auch der Kopf wieder im Rahmen des großen Leuchtschirmes auf. Der Unbekannte redete sofort los:

»Ich habe Sie hoffentlich nicht zu lange warten lassen, Herr Doktor Damm? — Nein? — Dann bin ich beruhigt! Gestatten Sie übrigens, daß ich nachhole, was ich längst hätte tun sollen. Ich habe mich Ihnen noch gar nicht vorgestellt. Verzeihen Sie bitte diese Unhöflichkeit. Ich weiß selbst nicht, was eine derartige ungehörige Vergeßlichkeit veranlaßt hat. Sill ist mein Name.« Nach einer kurzen Pause des Beobachtens setzte der Kopf lächelnd hinzu: »Vielleicht haben Sie den Namen schon einmal gehört?«

Ohne die Antwort abzuwarten, fuhr er gleich fort:

»Ich will Sie nicht drängen, Herr Doktor Damm! Nichts liegt mir ferner! Sie sollen völlig Herr Ihrer freien Entschlüsse sein. Doch halte ich es für richtig, etwas zu unternehmen. Hören Sie! Mir wurde eben von meiner Nachrichtenzentrale mitgeteilt, daß seit etwa zehn Minuten von der australischen Sendestation des Flughafens bei Cap Leeuwin Funkanrufe für Ihre Maschine durchgegeben werden. Man vermißt Ihre Standortmeldungen. Ich halte es für unverantwortlich, den umfangreichen Rettungsdienst in Tätigkeit treten zu lassen. Was schlagen Sie vor?«

»Lassen Sie bitte zurücksenden, daß ich hier auf der Insel notgelandet bin und mich sehr wohlfühle!«

»Und —?« fragte der Kopf, ihn gelassen anblickend.

»Mit Ihrer gütigen Genehmigung beabsichtige ich vorerst hier zu bleiben.«

Da war es heraus. Martin Damm wunderte sich über sich selbst, daß er so kurz entschlossen zusagte.

»Ich werde sofort das Entsprechende veranlassen!« Seine Augen leuchteten aus dem Bildschirm in freudiger Genugtuung. Ja, Martin Damm schien es sogar, daß sie ihn dankbar anblickten.

»Ist es Ihnen recht, wenn ich gleichzeitig den Vorstand der geologischen Gesellschaft in Adelaide benachrichtige, daß zu Ihrem großen Bedauern Ihr Unfall Veranlassung sei, nicht an der Sitzung teilnehmen zu können?«

»Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie ein Telegramm in diesem Sinne abfassen und hinüberfunken würden«, antwortete Martin Damm.

»Selbstverständlich, gern! Ich stehe Ihnen voll zur Verfügung. Diese Angelegenheit wäre somit geklärt. Sie werden es mir bitte nicht verargen, wenn ich Sie jetzt für eine kleine halbe Stunde allein lasse. In dem anderen Schrank finden Sie eine Reihe von Büchern, von denen das eine oder andere Sie gewiß interessieren wird. Seien Sie so gütig und vertreiben Sie sich mit einer kurzen Lektüre einstweilen die Zeit. Es liegen sehr dringende Dinge vor, über die ich disponieren muß. Der tägliche Dienstplan hält selbst mich so in seinen Fängen, daß ich unvorbereitet laufende Arbeiten nicht auf die lange Bank schieben kann.«

»Dafür habe ich volles Verständnis«, entgegnete Martin Damm. »Bitte lassen Sie sich durch mich nicht stören. Gewiß können wir nachher noch in Muße das von Ihnen vorgeschlagene Abkommen und die Tätigkeit, die sich für mich daraus ergibt, durchsprechen!«

»Ich werde es so einrichten, daß ich Ihnen dann ungestört zur Verfügung stehe!«

»Verbindlichen Dank, Herr Doktor Sill!«

Um Sills Lippen spielte ein leichtes Lächeln, das sehr wohl ausdrücken mochte: ›Aha! Er kennt also doch meinen Namen, sonst könnte er den Titel nicht verwenden.‹

»Auf Wiedersehen, bis nachher!«

»Auf Wiedersehen«, erwiderte Martin Damm.

Sills Kopf verschwand, der Leuchtschirm erlosch und in Damms Raum flammte helleres Licht auf.

Zu gleicher Zeit wurde von mehreren Radiostationen, darunter auch der australischen bei Cap Leeuwin, eine Meldung aufgenommen, die offensichtlich von einem kleinen, schwachen Sender stammte. Sie besagte, daß die indische Bark ›Bengalia‹ mit Kurs von Südafrika nach Singapore unterwegs einen Doktor Martin Damm aus Seenot gerettet habe. Das Flugzeug sei nicht mehr zu bergen gewesen. Der Gerettete befinde sich an Bord wohl und werde bis Singapore mitgenommen. Die Funkmeldung war leicht verstümmelt, offenbar von ungeübter Hand gemorst. Doch ihr Sinn trat klar zutage.

Erst später entdeckte man, daß eine indische Bark »Bengalia« in keinem Schiffsregister geführt wurde.

Von Doktor Martin Damm fehlte von diesem Augenblick an jegliche Spur.

Martin Damm saß am Tisch. Er hatte es sich in einem Sessel bequem gemacht. Vor ihm lag aufgeschlagen ein Buch aus der rasch durchstöberten Bibliothek. Einige Seiten waren die Augen den Zeilen gefolgt, dann aber hatte er die Gedanken, die ihn bedrängten, nicht mehr abweisen können.

Was tut hier dieser Sill?

Er erinnerte sich eines Artikels in der Fachpresse — es mochte einige Jahre her sein — der von den umstürzenden Entdeckungen eines Doktor Sill berichtete. Sill stammte danach, wenn sein Gedächtnis nicht trog, aus Südamerika, hatte in Deutschland vor dem zweiten Weltkrieg studiert und sich dann nach den Vereinigten Staaten begeben. Wie es häufig derartigen Referaten, die nicht direkt aus der Feder des Urhebers stammten, erging, lautete der Bericht etwas verschwommen und unklar und schmeckte ein wenig nach Sensation. Ein späterer Artikel stellte einige Bemerkungen richtig und war Anlaß zu heftigen Debatten in Forscherkreisen. Sill wollte angeblich das Problem der künstlichen Ernährung des Menschen ohne Einschränkung gelöst haben. Nach einer kurzen Zeit der Umstellung des Organismus sollte es möglich sein, dem Körper die erforderlichen Nährstoffe in konzentrierter Form, als Pillen, zuzuführen, ohne die Leistungen im geringsten zu beeinträchtigen. Das war, soweit sich Martin Damm nach längerem Grübeln erinnerte, der Inhalt des Fachartikels gewesen. Auch die Tagespresse hatte ihn wiedergegeben, in der üblichen effekthaschenden Form, dann war es still geworden um die epochale Entdeckung. Eingeweihte wollten später wissen, daß die Regierung der Vereinigten Staaten in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Chemiekonzern Doktor Sill eine phantastische Summe geboten haben sollte, unter der Bedingung, seine Geheimpatente abzutreten, sie nie auszunutzen und sich von allen Arbeiten auf diesem Gebiete zurückzuziehen. Sill sollte sich, so wollte die Fama wissen, als vielfacher Millionär zur Ruhe gesetzt haben und irgendwo andersgearteten wissenschaftlichen Liebhabereien leben.

Nun tauchte er hier auf, und das bisher Gesehene und Erlebte paßte vorzüglich zu dem Bilde eines Forschers, der sich von der Öffentlichkeit vertragsgemäß zurückgezogen hatte, um, mit immensem Kapital ausgerüstet und von aller Welt abgeschieden, seine Ziele dennoch im geheimen weiterzuverfolgen.

Unter solchen Gesichtspunkten fand manches durchaus seine Erklärung. Ein allzu offenes Spiel hätte gewiß seine Vertragspartner aufmerksam machen und zu Auseinandersetzungen über diese oder jene Klausel des Abkommens führen müssen, die eine Verletzung des Vertrages in den Bereich der Möglichkeit zogen. Hier war Sill sicher, wenigstens so lange sicher, als nichts von seinem Unterfangen in die Öffentlichkeit drang.

An diesem Punkte der Überlegungen angekommen, verwirrten sich Martin Damms Gedanken. Er glaubte da eine Tragweite seines Entschlusses zu erkennen, die er nicht abzuschätzen wußte. Sill lebte gewiß nicht einsam hier in seiner Felsenburg. Erstens konnte er allein die vielfachen technischen Einrichtungen gar nicht geschaffen haben und unterhalten, und zweitens benötigte er, falls er überhaupt die gleichen Experimente weiterverfolgte, Menschenmaterial zu ihrer Erprobung. Beherbergte dieser Felsen aber weitere Menschen, so mußten diese ihm entweder auf Gedeih und Verderb verschworen sein, oder aber Zwang hielt sie davon zurück, ihr Wissen in die Welt auszuposaunen. Dieser Gedanke bedrückte Martin Damm außerordentlich. Was würde aus ihm werden, wenn Sill ihn nicht gutwillig ziehen ließ? Und wenn er ihm diese Möglichkeit dennoch bot, so mußte er ein erhebliches Vertrauen in seine, Martin Damms, Verschwiegenheit setzen, ein Vertrauen, das nicht so ohne weiteres gerechtfertigt war, stand doch zu viel für Sill auf dem Spiel.

Das war ein Wust von Überlegungen, durch den er trotz allen Nachdenkens und Abwägens nicht hindurchfand. Bei aller Neugier, das Tätigkeitsfeld dieses Mannes in seinen Einzelheiten kennenzulernen, überwogen doch kühl rechnende Stimmen, die auf die Gefahren hinwiesen, denen er sich aussetzte und unter denen die, von dem Zwingherrn dieser Felsenburg auf unabsehbare Zeiten als Gefangener jeder Entschlußfreiheit beraubt zu werden, die beunruhigendste war.

Es bestand zwar die Möglichkeit, daß Eingeweihte in USA. sehr wohl über die Vorgänge hier im Bilde waren und Sill kontrollierten. Das zwänge jenen selbstverständlich, das noch zu tätigende Abkommen einzuhalten, ein Gedanke, der für Damm große Bedeutung hatte. Auf alle Fälle hätte er jedoch entschieden besser daran getan, sich zunächst einmal von den Rettungsflugzeugen aufnehmen zu lassen, in Adelaide Erkundigungen einzuziehen und dann nach hier zurückzukehren.

Seine Entscheidungen jetzt noch zu ändern, lehnte er selbst ab. Käme doch eine solche Meinungsänderung einem schlecht verhehlten Mißtrauensbeweis gleich, der nur weiteren Schaden brächte. Er beendete seine Überlegungen mit dem Entschluß, die Dinge so, wie sie sich gestaltet hatten, erst einmal weiterlaufen zu lassen. Seine Freunde in Adelaide waren ja durch Sills Radiotelegramme benachrichtigt und wußten, wo er sich befand. Wenn nach Monaten nichts von ihm zu hören wäre, würden sie schon Schritte unternehmen, um festzustellen, warum er nicht die zugesagten Arbeiten aufnähme.

Martin Damm hatte seine Ruhe wiedergefunden, griff zu dem Buch, um es bald darauf, mit neuen Betrachtungen beschäftigt, abermals zur Seite zu legen. Sill hatte von geologischen Untersuchungen gesprochen. Nun, solange sich diese in kleinem Rahmen hielten, waren sie durchführbar. Zu umfassenden Forschungen aber benötigte er sein Gerät, und das war mit dem Flugzeug verbrannt. So schien es durchaus notwendig zu werden, daß er ein neues baute. Das aber würde keine Schwierigkeiten ergeben, denn die Konstruktionsunterlagen besaß er. Gab es hier Werkstätten, was nach allem bisher Gesehenen außer Frage stand, und die erforderlichen elektrotechnischen Materialien — auch diese waren gewiß vorhanden in Anbetracht des Fernsehens und der vorhin von Sill erwähnten Sendestation — so erforderte ein Neubau vielleicht acht bis zehn Tage, sofern ihm geschickte Mechaniker zur Hand gingen. Er würde ja bald erfahren, wie weit seine Vermutungen, daß sich im Inneren des Felsendomes weitverzweigte Unterkunfts- und Arbeitsräume befänden, den Tatsachen entsprächen. Martin Damm schmiedete Pläne, wie er mit einfachen Hilfsmitteln sein elektrogeologisches Peilgerät zusammenbasteln könne.

Der Lautsprecher unterbrach sein Sinnen.

»Verzeihung, wenn mein Anruf Sie stören sollte! Ich schicke Ihnen gleich durch Rohrpost den Entwurf zu unserem vorhin besprochenen Abkommen. Der Entnahmebehälter für den Tubus befindet sich rechts neben dem Lichtbildrahmen. — Ich spreche von einem Raum ohne Fernsehapparatur. — Sehen Sie bitte den Vertrag durch und treffen Sie die Änderungen, die Ihnen angebracht erscheinen. — In etwa zehn Minuten stehe ich zu Ihrer Verfügung. — Eines noch unterließ ich vergeßlicher Gastgeber zu fragen. Haben Sie Hunger oder Durst? Tischzeit ist hier erst gegen halb zwei. Möchten Sie inzwischen vielleicht ein kleines Frühstück? Nach unserer Zeit ist es jetzt erst kurz nach elf. Ich bitte um Ihre Wünsche!«

»Mein Appetit ist noch zu zähmen. Für etwas Trinkbares wäre ich Ihnen allerdings dankbar, Herr Doktor Sill!«

»Wie Sie wünschen! Vor Ihnen in der Wand befindet sich die ,Futterklappe‹, wie wir sie hier nennen, ein Ihnen jederzeit gefügiges Tischleindeckdich. Ich gebe gleich Anweisung, daß Getränke serviert werden. Wählen Sie, was Ihnen gefällt. — Bis gleich«, setzte die Stimme freundlich hinzu.

Kurze Zeit darauf flammte zunächst ein Signal der Rohrpost auf, dann ein zweites über einem hellen Holzrahmen.

Martin Damm entnahm dem Aluminiumbehälter den zusammengerollten Vertrag und aus der rasch geöffneten Klappe ein Tablett mit mehreren Flaschen, Gläsern und außerdem noch einen Siphon Mineralwasser.

Angelegentlich betrachtete er zunächst die Flaschen. Reichlich verblüfft musterte er die Aufschriften, die nur aus großen lateinischen Buchstaben und Zahlen, A 17, F 4, R 52 usw. bestanden. Er hatte die in der heißen Zone üblichen Getränke erwartet: Eis, Whisky, Kognak, Wermut und Gin. Nichts dergleichen stand lockend vor ihm auf dem Tisch.

Wenn da wenigstens eine Gebrauchsanweisung beigefügt wäre. Was sollte F 4 heißen? Mißtrauisch öffnete er den Verschluß und schenkte ein. Eine weinbrandgelbe, klare Flüssigkeit floß in das Glas.

Gespannt kostete er den Inhalt.

Nicht mal so übel! Aber was war das? Irgendeine synthetische Mischung? — Schmeckte gar nicht so schlecht. Kühl, leicht bitter und sehr erfrischend. Er mixte ein zweites Glas mit Sodawasser. Der Geschmack war noch gehoben, löschte höchst angenehm den Durst.

Weiter! Jetzt mal A 17 probiert. Eine dunkelrote, cherry-brandyartige Flüssigkeit lief in die Schale. A 17 war entschieden alkoholhaltig. Mit Wasser verdünnt, erinnerte es an den Geschmack einer tropischen Frucht, deren Name ihm im Moment entfallen war.

Nun an R 52! — Wasserklar glitzerte der Inhalt im Glas. Er schnupperte, setzte das Getränk an die Lippen, nahm einen guten Schluck. Pfui, Spinne! Das brannte ja scharf wie eine Pfefferlösung. Martin Damm hustete empört. Magen und Kehle schienen mit Höllenstein geätzt zu sein. Dann aber durchpulste ihn wohlige Wärme. Das Brennen ließ rasch nach und wandelte sich in ein Gefühl allgemeiner Belebung. Gleichzeitig war der eben noch empfundene leichte Appetit völlig geschwunden.

Dieser Zauberer Sill schien tatsächlich die Ernährungsprobleme auf seine Art gelöst zu haben. Durst und Hunger wurden mit erstaunlich geringen Mengen gestillt, das Wohlbefinden unglaublich schnell gehoben. Dieses kleine Experiment, das er unfreiwillig an sich ausgeführt hatte, paßte vorzüglich zu den vorhin angestellten Überlegungen. Wie hatte Sill sich doch ausgedrückt? ,Ich liebe das Überraschungsmoment. Es führt geschwinder zum Ziel.‹ Diesem Prinzip huldigte Sill offensichtlich, und, wie Damm anerkennend zugeben mußte, durchaus mit Erfolg.

An dem Vertragsentwurf, den Damm einer gewissenhaften Prüfung unterzog, war nichts auszusetzen. Die Formulierungen waren knapp und klar gefaßt. Genaue Abgrenzung von Pflichten und Rechten gaben dem Ganzen in keinem Fall den Charakter eines sogenannten Krawattenvertrages. Lediglich die Dauer seiner Tätigkeit für Doktor Sill war nicht präzise festgelegt. Zunächst war sie auf drei Monate bemessen. Diese Frist konnte jedoch überschritten werden, falls die Arbeiten sich umfangreicher, als vorauszusehen war, gestalteten. Bedingung blieb die restlose Erfüllung der Aufgaben.

Dieser Passus barg Bedenken in sich. Andererseits konnte die Berechtigung einer solchen Forderung nicht verkannt werden. Der Auftraggeber verlangte ganze Arbeit und nichts Halbes. Nun, es lag ja schließlich an ihm, Martin Damm, sich so zu beeilen, daß er innerhalb der vorgesehenen drei Monate fertig wurde, zumal kaum anzunehmen war, daß auf dieser kleinen Insel der Umfang geologischer Forschung ein zu großes Maß annehmen könnte.

Er beschloß, den Vertrag, so wie er vor ihm lag, zu unterschreiben. Die finanziellen Bedingungen waren außerordentlich günstig.

Martin Damm griff gedankenlos zu der gewohnten Zigarette, tat, nachdem er sie angezündet hatte, einen Zug, um sie sofort wieder aus den Lippen zu nehmen und mißtrauisch zu betrachten. Was war denn mit der Zigarette los? Der Rauch kratzte, schmeckte abscheulich. Noch ein Zug! War da ein Haar in den Tabak geraten? Pfui Teufel! Er drückte die Glut im Aschenbecher aus. Der Appetit auf eine neue war ihm vergangen. Sollte etwa dieser Doktor Sill ein Gesundheitsfanatiker sein, der den Getränken ein Mittel zusetzte, sich das schädliche Rauchen abzugewöhnen? Der Gedanke machte ihn stutzig. War das schon wieder ein Eingriff in die persönliche Freiheit, wie er ihn schon einige Male gemutmaßt hatte? Seine Empfindungen lehnten sich gegen derartige Vorstellungen auf. Er langte abermals zu dem Vertrag und las ihn mit mißtrauen geschärften Blicken erneut durch. Nein! Hier gab es gottlob nichts zu deuteln und zu feilschen. Mit Verträgen kannte er sich aus. Es mußte wohl an der Stimmung hier liegen, daß er so reizbar und vorsichtig wurde. Er schob das Papier auf den Tisch zurück.

Einige Minuten mochten verstrichen sein, da flammte der große Leuchtschirm auf, gleichzeitig versank die Deckenbeleuchtung in das schon gewöhnte Dämmerlicht. Der Kopf Doktor Sills erschien, der Lautsprecher ertönte:

»Nun, Herr Doktor Damm, wie ist die Vertragsprüfung ausgefallen? Ich hoffe die beiderseitigen Interessen so berücksichtigt zu haben, daß eine gedeihliche Zusammenarbeit gewährleistet ist, sofern ein Stück Papier solches vermag. Ausschlaggebend sind schließlich die rein menschlichen Beziehungen. Doch was mich anlangt, so dürfen Sie überzeugt sein, daß ich das Schwergewicht gerade auf die Pflege dieser Beziehungen zu legen gewillt bin, gibt es doch nichts Schöneres, als eine starke, lebensbejahende Kameradschaft unter Männern, eine Kameradschaft, die in diesem Falle dazu noch einen sehr regen Austausch geistiger und wissenschaftlicher Erkenntnisse verspricht. Solche Gelegenheit versäumen hieße der Götter Gunst verscherzen!«

Martin Damm lachte. Er freute sich der heiteren und aufgeschlossenen Art, die das Mienenspiel des Kopfes und die klangvolle Stimme austrahlte.

»Der Vertrag sagt mir zu«, antwortete er rasch. »Ich akzeptiere!«

»Ihr Lob freut mich aufrichtig. Ich lasse Ihnen im Lauf des Tages zwei von mir unterschriebene Exemplare zugehen. Stecken Sie bitte eines davon mit Ihrer Unterschrift versehen in die Rohrpostkapsel.« Er machte eine kurze Pause, dann sprach er weiter: »Darf ich mir erlauben, Ihnen jetzt noch ein kleines Plauderstündchen vorzuschlagen? Sie werden gewiß viel zu fragen haben! Ich sehe, Sie rauchen nicht mehr?«

Martin Damm erkannte deutlich, wie der Schalk die Lippen Dr. Sills umspielte.

»Sie stellen die Frage gewiß nicht ohne Zweck, mein verehrter Gastgeber und Zauberkünstler«, meinte er humorvoll. Sein Auge glänzte vor Spottlust.

»Sie haben also den Braten gerochen«, fragte Sill.

»Gerochen und geschmeckt«, entgegnete Damm. »Nur schien mir der erwähnte Braten reichlich angebrannt! — A 17 vermutlich!«

»Die Zusammenhänge sind Ihnen somit klar«, wollte Sill wissen.

»Freiheitsberaubung zum Zweck der Gesundheitsförderung«, hieb Doktor Damm sarkastisch zurück.

»Um Gottes willen! Sehen Sie die Dinge nicht so an!« Jetzt war es an Sill, laut zu lachen, und er tat es weidlich. Zum ersten Male sah und hörte Damm den markanten Kopf ungezwungen lachen. »Nichts liegt mir ferner«, fuhr jener fort, »als Ihre Entschlußfreiheit einzuschränken und Sie mit Gesundheitsprinzipien zu vergewaltigen!« Die Freude verebbte. »Sie haben aber ganz richtig kombiniert, wenn Sie annehmen, daß A 17 Ihnen den Appetit auf Ihre geliebte Zigarette nahm. Doch hören Sie! Ich muß etwas weiter ausholen, um Ihnen diesen Vorgang erklärlich zu machen. Ich gehe wohl auch nicht fehl, wenn ich behaupte, daß Sie um mein Werk und meine Erfindung einiges wissen?«

»Ich las in der Fachpresse darüber!«

»So kennen Sie das Hauptsächliche. Auch daß ich mehr oder minder gezwungen war, meine Geheimpatente zu verkaufen, dürfte Ihnen bekannt sein!«

Martin Damm nickte.

»Mir wurde untersagt, in den USA. oder sonst einem Staate meine Experimente weiterzubetreiben. Nicht verboten blieb mir, an irgendeinem weltabgeschiedenen Platze dieser Erde die Entwicklung fortzuführen, unter der Voraussetzung allerdings, daß dieser Platz so abgeschieden sei, daß keinerlei Rückwirkungen auf die Weltwirtschaft eintreten könnten. Man hat wohl damit gerechnet, daß ich einen derartigen Ort im Zeitalter des Verkehrs, der die entlegensten Gegenden erschließt, niemals finden würde. Ich fand ihn trotzdem. Doch die Geschichte der Entdeckung dieser Insel steht auf einem anderen Blatt! Davon später! Zunächst möchte ich Ihnen die ominöse Wirkung von A 17 erklären. Heute früh deutete ich Ihnen schon einmal an, daß Sie noch nicht frei von Bazillen der Erde seien. Es währt etwa vierzehn Tage, bis Sie diesen Zustand in der Quarantäne erreicht haben. Ich brauche diese Bazillenfreiheit, damit nicht hereingetragene Infektionen meine Versuche stören. Während dieser Zeit gewöhnen Sie sich auch an die sogenannte künstliche Ernährung, das heißt eine Ernährung auf synthetischer Grundlage. Da der menschliche Magen nun einmal an gewisse Mengen von Nahrungsmitteln gewöhnt ist, verträgt er es nicht, wenn er zu plötzlich ganz kleine Quantitäten verabfolgt erhält. Es treten dann sehr schmerzhafte Störungen auf, die zur Krebsbildung ausarten können. Das ist durch jahrelange Versuche erwiesen. Andererseits kann die erstrebte geringfügige Magenschrumpfung ohne Gefährdung der Gesundheit und des allgemeinen körperlichen Wohlbefindens sehr wohl erzielt werden. Sie sehen mich als Vertreter dieser Spezies Mensch blühend und gesund, wenn auch nur im Leuchtbild vor sich. Selbst die Rückführung auf die sonst übliche Ernährung bietet keinerlei Schwierigkeiten. Etwaiger Sorgen in diesem Punkte enthebt Sie meine feste Versicherung.

Nun kann ich sehr wohl jegliche Art von Konserven ohne Schwierigkeiten völlig steril machen und diese bazillenfreie Nahrung sozusagen als Füllsel dem Magen zuführen. Ich kann aber nicht Zigaretten, Zigarren oder Tabak sterilisieren, ohne Geschmack und Aroma zu beeinträchtigen, so daß von einem Genuß kaum die Rede mehr sein kann. Man raucht schließlich um dieses Genusses willen. Tabak ist ein Naturprodukt, und zwar ein sehr empfindliches Naturprodukt. Meine Versuche, Tabak zu sterilisieren, sind sämtlich gescheitert. Um nun einerseits meinen Mitarbeitern gewohnte Freudenspender nicht zu entziehen, andererseits jegliche Bazillen fernzuhalten, entschloß ich mich zu Experimenten, die in A 17 ihre Krönung fanden. Dieses A 17 enthält ein synthetisches Nikotinderivat, einen Stoff, der bei dem bisher gewohnten Rauchen Widerwillen hervorruft, ferner eine neue hochpolymere Aminosäure, welche das Hungergefühl stillt — jeder, der sich das Rauchen abgewöhnen will, empfindet bekanntlich längere Zeit Hunger — und drittens ein von mir erfundenes höheres Vitamin, das sehr rasch ein höchst angenehmes Wohlbefinden erzeugt. Trinken Sie getrost pro Tag einige Gläser A 17, und Sie werden am eigenen Leibe erfahren, wie alle Rauchernervosität schwindet und ihre Spannkraft sich steigert. Wollen Sie das aber nicht, so bedienen Sie sich bitte während der nächsten vierzehn Tage noch der reichen Vorräte, die Sie dort im Schrank finden. Später, nach Ihrem Übertritt in das eigentliche Werk, müssen Sie sich allerdings der Anordnung fügen und das Rauchen unterlassen. Diese Forderung kann ich im allgemeinen Interesse nicht mildern! Doch was bedeutet es schon, drei Monate auf einen gewohnten Genuß zu verzichten, wenn ein anderer vollwertiger Ersatz dafür geboten wird!«

Der Kopf lächelte in sympathischem Wohlwollen.

»Empfinden Sie jetzt eine Entbehrung?« setzte Sill rasch hinzu.

»Nicht im geringsten«, entfuhr es Martin Damm. »Im Gegenteil, ich fühle mich außerordentlich wohl und bin Ihnen von Rechts wegen Dank schuldig, auf solche angenehme Art von einem Laster befreit zu werden. Sie sollten Ihr Mittel der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Ich glaube, daß Millionen Ihre Wohltat preisen würden!«

»— O je!« Doktor Sill lachte laut. »Sie sind ein Optimist! Die um ihr Geschäft besorgten Tabakpflanzer und Rauchwarenfabrikanten würden mich lynchen! Das wäre der einzige Erfolg dieser Wohltat. Jahrhunderte alte Gewohnheiten der Menschheit antasten, ist eine Herausforderung, die stets mit dem Untergang des Weltverbesserers endet. Dafür danke ich! Mir genügt das Bewußtsein, daß diejenigen, die mir die Leitung ihrer Geschicke anvertraut haben, zufrieden sind und sich blühender Gesundheit erfreuen. Inwieweit sich meine Praktiken einmal auf die Allgemeinheit übertragen lassen, muß die Zukunft lehren. Ich persönlich bin fest überzeugt, daß die urweltlichen und veralteten Ernährungsmethoden und die gesundheitsgefährdenden Genußmittel einer überholten Vergangenheit angehören. Eines Tages wird meine Stunde kommen, ich werde die Menschheit erlösen und ihr Besseres schenken! — Das will ich und das werde ich!«

Die letzten Sätze waren erbarmungslos hart ausgesprochen. Ein prophetischer Fanatismus verzerrte das eben noch so ruhige Antlitz Sills. Er strich ungeduldig die dunkle Haarsträhne aus der Stirn.

›In diesem Punkt ist er mit Vorsicht zu genießen‹, dachte Martin Damm. ›Ich werde mir das merken. Der Welterlösungsgedanke scheint seine Manie zu sein. Nun, viele große Männer haben ihre Marotten. Solange sich diese im kleinen austoben, sind sie ungefährlich. Trotzdem möchte ich nicht zu denen gehören, die sich ihm anvertrauen.‹ Sagte Sill eben noch etwas? Nein. Nun gut, dann mußte er von diesem Thema ablenken:

»Weiß man in USA. übrigens von Ihrem Werk hier?«

»Hm —. Man läßt mich in Ruhe!« Das unbewegliche Gesicht verriet nichts, doch aus dem Ton klang deutliche Abweisung.

›Also auch das dürfte ein neuralgischer Punkt sein‹, überlegte Martin Damm rasch. Die Unterhaltung drohte auf ein totes Gleis zu geraten.

»Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?« fragte er weiter, teils aus Neugier, teils um auf ein anderes Gebiet überzuleiten. »Oder berührt diese Frage ein Geheimnis, das Sie ungern preisgeben?« setzte er entschuldigend hinzu.

»Durchaus nicht«, entgegnete Dr. Sill jetzt wieder in gewohnter Verbindlichkeit. »Sie werden ja doch in kurzer Zeit erfahren, was jetzt zu verschweigen eine unentschuldbare Unaufrichtigkeit wäre. — Und nichts hasse ich mehr im Verkehr mit Männern als diplomatische Umschweife oder gar — sagen wir getrost Lügen!« Die letzten Worte waren sehr bestimmt gesprochen. Das Mienenspiel des Kopfes unterstrich sie in unmißverständlicher Weise. Der da sprach, war ein Wahrheitsfanatiker. Für den Bruchteil einer unmeßbar kleinen Zeitspanne schob sich vor Martin Damms Gedanken die schreckhafte Vorstellung eines überwältigenden Schauspielers, die sofort wieder unter dem freundlichen Lächeln Sills zerrann. Die Zunge strich leicht über die Lippen, die Augen waren sinnend erhoben und faßten die Doktor Damms.

»Ich beschäftige zur Zeit fast tausend Mitarbeiter!« Im Blick lag der Triumph voll ausgekosteter Überraschung.

»Donnerwetter!« war die einzige Entgegnung des verblüfften Damm.

»Ja! — Sie staunen?«

»Tausend Menschen hier in diesem Berg? — Das ist ja unfaßbar! — Wie ist das möglich? Hier in diesen Steinhöhlen ...?«

»Nun, die Probleme liegen einfacher, als Sie vermuten. Sehen Sie, die gesamte gewaltige Felskuppe ist nämlich innen hohl und mißt auf ihren Grundflächen fast zwei Quadratkilometer, das sind 800 Morgen, so daß auf jeden Einwohner fast ein Morgen Land entfällt. An Überbesiedlung leiden wir hier also noch lange nicht!«

Martin Damms Mienenspiel war so offen, daß Sill ohne Schwierigkeit ablesen konnte, was in dem Hirn des erfahrenen Geologen im Augenblick vorging. Über allem stand der Zweifel, Zweifel sogar an der Zurechnungsfähigkeit des Herrn der Insel.

»Sie halten mich für verrückt?«

»Das will ich nicht gesagt haben«, entfuhr es Martin Damm allzu schnell.

»Aber doch so etwas Ähnliches«, lachte der Kopf an der Leuchtscheibe.

»Na ja —.« Martin Damm war sich plötzlich einer nie gekannten Befangenheit bewußt.

»Ich an Ihrer Stelle würde genau so denken«, sagte Sill. Wie eine rein sachliche Feststellung klangen die Worte. Dann belebten sich die Züge, als er fortfuhr: »Es würde zu weit führen, Ihnen im Augenblick alles zu erklären. Bitte legen Sie es mir nicht als Unhöflichkeit aus, wenn ich Ihnen nicht gleich jetzt, sondern erst später die gewünschten Auskünfte erteile. Heute abend stehe ich Ihnen zur Verfügung, solange Sie wünschen. Ich mache Ihnen daher den Vorschlag, bis heute abend sich die Zeit ganz nach Ihrem Belieben einzuteilen. Wenn Sie wollen, lesen Sie hier, oder gehen Sie noch einmal hinaus zu Ihrer leider unrettbar verlorenen Maschine. Der heutige Tag gehört noch ganz Ihnen. Nach Unterzeichnung des Vertrages bitte ich aber, sich dann völlig für die kurze Spanne Ihres Aufenthaltes den hiesigen Gepflogenheiten unterzuordnen. Sie haben noch Muße und Entschlußfreiheit, sich alles reiflich zu überlegen. Falls Sie Bedenken haben sollten, das Abkommen einzugehen, so sprechen Sie diese frei und offen aus. Gegebenenfalls werde ich sofort funktelegraphisch veranlassen, daß Seenotflugzeuge Sie hier abholen. Freuen würde ich mich allerdings, aufrichtig freuen, wenn unser Pakt perfekt würde!« Jetzt warb Sill in fast sehnsüchtigem Vertrauen um Verständnis und Zuneigung!

»Ich darf mich jetzt verabschieden, Herr Doktor Damm? — Bis heute abend gegen neun Uhr. — Halt, ehe ich es vergesse! Um halb zwei finden Sie hier Ihr Mittagessen vor, besser gesagt ein ›ausgiebiges zweites Frühstück‹, gegen fünf den Tee und nach acht das Abendessen. Um neun etwa melde ich mich wieder. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein?«

Martin Damm verneinte freundlich, fügte dann hinzu: »Wenn es Ihnen recht ist, werde ich mich ein wenig mit dem geologischen Aufbau dieses Eilands beschäftigen, sofern das von draußen möglich ist.«

»Freut mich außerordentlich. Ich werde Ihnen Hammer und Meißel durch den Essenaufzug übermitteln, falls Sie Gesteinsproben abschlagen wollen. — Also dann bis heute abend«, lachte noch einmal der Kopf. Dann erlosch das Licht auf dem Leuchtschirm in dem viereckigen Holzrahmen.