RGL e-Book Cover©

Based on a vintge travel poster

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover©

Based on a vintge travel poster

"El Dorado," Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1919

"El Dorado," Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1919

El Dorado ist so überaus freundlich, sowohl von der Kritik als von den Lesern, jungen und alten, aufgenommen worden, daß die nun in schönerer Ausstattung erscheinende zweite Auflage getrost hinausziehen darf. Besonders freute es mich, daß die Sachverständigen, die deutschen Forscher, die Südamerika bereisten und zum Teil noch unerforschte Gebiete unserer Kenntnis erschlossen, der Erzählung so liebenswürdige Beurteilung zuteil werden ließen. Wissenschaftliche Irrtümer wurden ihr nicht nachgewiesen; ich beschränkte mich daher im wesentlichen auf sprachliche Verbesserungen.

Stuttgart.

Fr. Wilh. Mader.

1. Kommerzienrat Friedung.

2. Seine Frau.

3. Ulrich, 17 Jahre alt, sein Sohn.

4. Friedrich, 16 Jahre alt, sein Sohn.

5. Professor Lemaitre aus Paris.

6. Rudolf Lehmann, Pflanzer in Puerto Cabello.

7. Inez, 6 Jahre alt, sein Töchterlein.

8. Don José de Alvarez, Mestize.

9. Diego, Mestize.

10. Lopez, Mestize.

11. Manuel, Lehmanns Diener.

12. Ein Rebellengeneral.

13. Ein General der Regierungstruppen.

14. Padre Martinez, Kapuzinermönch, Vorsteher der Mission Santa Elena.

15. Don Guancho Rodriguez, General außer Dienst in Calabozo.

16. Professor Heinrich Schulze aus Berlin.

17. Luciano, genannt Unkas, Indianer, Schulzes Diener.

18. Celestino, genannt Matatoa, Indianer, Schulzes Diener.

19. Ein alter Indianer, Führer, in San Luis de Encaramada.

20. Meriyoko (Sonnenauge), ein Guahibohäuptling.

21. Otomak, Oberhäuptling der Guahiboindianer.

22. Felipe, ein Indianer, Führer in San Joaquim de Omagua.

23. Yutaténeru (das Jungfräuliche Reh), Amazonenkönigin.

24. Tompatpo (Blitzhand), Häuptling der Napoindianer.

25. Narakatangetu (der Rote Papagei), Oberhäuptling der Napo.

26. Moiatu (die Große Schlange) = Diego, als Indianer verkleidet.

27. Ein indianischer Wächter.

28. Tetuyöt (die Kleine Eidechse), Indianermädchen.

29. Tupak-Amaru, Inkakaiser (El Dorado).

30. Manko, alter Inkakaiser, sein Vater.

31. Karl Weber, Pflanzer am Flatheadsee.

32. Martha, geborene von Seldau, seine Frau.

33. Ernst Weber, sein Bruder.

34. Johanne, Ernsts Frau.

35. Major von Seldau, Marthas Vater.

36. Karl Weber, 4 Jahre alt, Ernsts Kind.

37. Johanna Weber, 6 Jahre alt, Ernsts Kind.

38. Ernst Weber, 4 Jahre alt, Karls Kind.

39. Martha Weber, 2 Jahre alt, Karls Kind.

Kapitän, Bootsmannsmaat und Offiziere der Balesia und Vineta.

Venezolanischer Pöbel in Puerto-Cabello.

Generale, Offiziere und Truppen der Rebellen und der Regierung.

Guahiboindianer. Amazonen. Napoindianer. Omagua und Riesen in Manoa.

Salvado, ein Brüllaffe. Dogaressa und Bambino, zwei Äffchen.

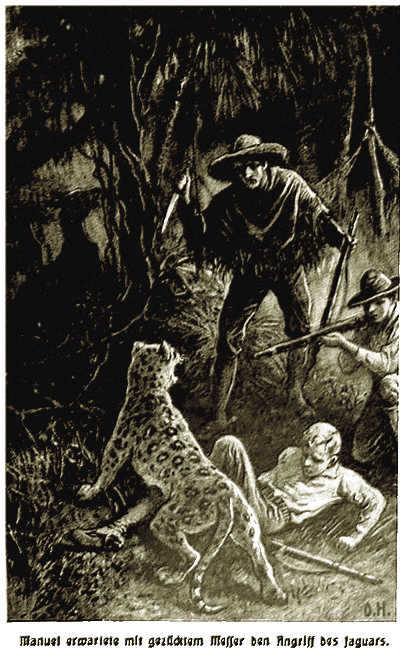

"El Dorado," Frontispiece

IN der Nähe einer reizend gelegenen größeren Stadt des Schwabenlandes befindet sich auf halber Höhe eines Hügels ein prächtiges Landhaus inmitten eines parkähnlichen, terrassenförmig angelegten Gartens.

In einem der geräumigen Zimmer des schloßartigen Baues saßen an einem trüben und nebligen Novemberabend drei Personen um einen Tisch, der durch eine große Hängelampe hell erleuchtet war: ein stattlicher Mann von etwa vierzig Jahren und zwei Knaben, die etwa sechzehn und siebzehn Jahre zählten. Es herrschte Stille in dem Raume, der geschmackvoll und behaglich, aber keineswegs üppig eingerichtet war. Der ältere Herr, dessen energisches und doch freundlich mildes Antlitz von einem üppigen braunen Vollbart umrahmt war, las in einem in portugiesischer Sprache geschriebenen, reich illustrierten Prachtwerk über Brasilien. Seine Söhne waren offenbar mit der Erledigung ihrer Schularbeiten beschäftigt. Der größere zeigte die edle Gesichtsbildung des Vaters; alle seine Bewegungen verrieten ein äußerst lebhaftes Wesen, und wenn er schrieb, flog die Feder nur so über das Papier hin, während sie doch feste, markige Schriftzüge hervorbrachte. Dagegen schien ihm die Arbeit Schwierigkeiten zu machen: nur kurze Zeit hielt das rasche Schreiben an, dann folgte jedesmal wieder eine längere Pause, in der der Jüngling teils angestrengt nachzudenken, teils gar nicht mehr bei der Sache zu sein schien. Dann ließ er die Blicke umherschweifen, trommelte ungeduldig mit den Fingern auf dem Tische herum, sprang auch wohl auf und blickte hinaus in die nebelverschleierte Landschaft, aus der Hunderte von Lichtern verschwommen heraufglänzten.

»Ulrich!« rief der Vater, als sein Ältester wieder einmal in die Nacht hinausblickte, »so bleibe doch bei der Arbeit! Man muß immer ganz bei seiner Sache sein; dann wird sie rasch gefördert und hat alle Aussicht auf gutes Gelingen.«

»Ach! Papa, das langweilige Aufsatzschreiben ist eben gar nicht mein Fall.«

»Aber es ist nun deine augenblickliche Pflicht,« erwiderte der Vater. »Was sein muß, muß sein! Dein unstetes Wesen macht dir die Arbeit nur langweiliger und zieht sie in die Länge: je gesammelter du schaffst, um so rascher wirst du dich deinen andern, angenehmeren Beschäftigungen zuwenden können.«

»Ich weiß aber gar nicht, wo ich die Gedanken herbringen soll!«

»Jedenfalls aus deinem Kopf und nicht etwa von draußen,« meinte der Vater lächelnd.

Ulrich setzte sich wieder, besann sich noch eine Weile und brachte dann den Aufsatz rasch zum Schluß.

Sein jüngerer Bruder Friedrich hatte unterdessen emsig gearbeitet. Er schien ganz anders geartet und glich auch äußerlich wenig dem kräftig gebauten Ulrich; er hatte etwas viel Weicheres und dabei ungemein Liebliches in seinem Gesicht: das war so ein blonder Raffaelkopf, von krausen Locken umwallt, den man nicht anschauen kann, ohne ihn zu lieben. Und wenn einen vollends die hellen, klugen und etwas träumerischen Augen ansahen, da mußte ihr kindlich liebenswürdiger Blick die Herzen gefangennehmen. Friedrich schaute aber nicht auf, ehe er nicht seine Übersetzung vollendet hatte. Diese machte ihm offenbar nicht die geringsten Schwierigkeiten, und nur selten schlug er einmal sein dickes Wörterbuch auf; meist schrieb er die griechischen Sätze in bestem Deutsch nieder, so gewandt, als handle es sich gar nicht um eine Übertragung aus einer fremden, toten Sprache, sondern um eine bloße Abschrift.

»Papa!« sagte Friedrich, als er mit der Arbeit zu Ende war, »die Sage erzählt vom König Midas, daß er alles, was er berührte, in Gold verwandelte: hängt diese Sage am Ende mit der Sage vom Steine der Weisen zusammen?«

»Eine Ähnlichkeit besteht wohl,« meinte der Vater bedächtig, »sollte doch der Stein der Weisen auch unedle Metalle in Gold verwandeln können. Aber der Stein der Weisen ist eigentlich nicht der Gegenstand einer Sage, sondern der Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen gewesen.«

Ulrich lächelte: »Aber, Papa! Die Forschungen der Alchimisten, diese abergläubischen und törichten Verirrungen, wirst du doch nicht ›wissenschaftlich‹ nennen?!«

»Gewiß, mein Sohn! Die Alchimisten haben wohl mannigfache Versuche angestellt, aber sie arbeiteten nicht ins Blaue hinein; sie besaßen oft geradezu großartige Kenntnisse und studierten Werke, deren geheimnisvollen Stil die Gelehrten von heute gar nicht mehr verstehen.«

»Aber das war doch lauter Blödsinn!« meinte Ulrich.

»Oho! Wer weiß, ob ein fortgeschritteneres Geschlecht in hundert Jahren vielleicht nicht ebenso abfällig über das urteilt, was wir jetzt als die ernsteste Wissenschaftlichkeit verehren? Vergiß nicht, daß wir die ganze Chemie in erster Linie den Alchimisten des Mittelalters und der Neuzeit zu verdanken haben.«

»Jawohl! Aber das ist doch mehr Zufall: das lag gar nicht in ihrem Streben; sie suchten unmögliche Dinge und machten dabei ungesucht wertvolle Entdeckungen.«

»Was ist unmöglich?« fragte der Vater ernst. »Unmöglich nennen wir das, was nach dem heutigen Stande unserer Erfahrungen noch nicht erwiesenermaßen vorgekommen ist und mit unserer gegenwärtigen Kenntnis der Naturgesetze unvereinbar erscheint. Aber denke stets daran, daß wir die Naturgesetze eben nur aus ihren beobachteten Wirkungen heraus erkennen können: wir erkennen also nie das Naturgesetz selbst, sondern nur seine Äußerungen. Darum muß auch die Wissenschaft jederzeit gewärtig sein, daß neue Beobachtungen ihre bisherigen Anschauungen über ein Naturgesetz völlig umwälzen können. Man hält die Naturgesetze für ewig und unabänderlich, ohne es freilich beweisen zu können; jedenfalls aber wechselt die menschliche Erkenntnis der Naturgesetze. Daher werden auch immer wieder neue Naturgesetze, das heißt solche, die uns bisher unbekannt waren, entdeckt, und ebenso ist es auch möglich, daß bisher für feststehend angesehene Gesetze als unhaltbar aufgegeben werden müssen: in der Wissenschaft ist fast alles Hypothese, das heißt Vermutung, und wenig unumstößliche Gewißheit.«

»So glaubst du, daß wirklich der Stein der Weisen gefunden werden könnte?« forschte Friedrich mit leuchtenden Augen.

»Für unmöglich halte ich es nicht.«

»Aber daran glaubt doch heutzutage niemand mehr!« fiel Ulrich ungläubig ein.

»Das hat gar nichts zu bedeuten!« entgegnete der Vater. »Man schüttet gar zu oft das Kind mit dem Bade aus: wie lange Zeit wurden die Pygmäen ins Reich der Fabel verwiesen, bis man solche Zwergvölker jetzt in Mittelafrika entdeckte, wo sie auf den ältesten Weltkarten verzeichnet sind; wie hat man über Herodots Leichtgläubigkeit und Marko Polos Aufschneidereien gespottet, bis Hieroglyphen und Keilinschriften, sowie neuere Entdeckungen den fabelhaften Berichten des einen und des andern recht gaben. Der Vogel Roch ist bereits kein phantastisches Märchengebilde mehr: man weiß jetzt, daß solche Riesenvögel bis vor kurzem noch auf Madagaskar hausten, ja es ist sogar möglich, daß sie heute noch nicht ganz ausgestorben sind, wenn man den Madagassen Glauben schenken darf, — und warum sollten sie schwindeln? Aber der Mensch hat die Sucht, allem ein ungläubiges Lächeln entgegenzusetzen, was irgend über seine bisherigen Wissensgrenzen geht; die große Masse der Halbgebildeten glaubt zu sehr an das Erschöpfende ihres Wissens.«

»Und nicht wahr,« fiel Friedrich ein, »Lindwürmer und Drachen hat es auch gegeben?«

»In der Tat treten die Berichte über das Vorkommen solch schrecklicher Ungeheuer noch bis in das Mittelalter hinein so zahlreich und so bestimmt auf, daß es sehr unwissenschaftlich wäre, sie einfach damit abzutun, daß man sie für Übertreibungen oder gar Ausgeburten der Phantasie erklärte. Warum sollten nicht vereinzelte Saurier, Pterodaktylen und dergleichen Ungetüme sich bis in geschichtliche Zeiten hinein erhalten haben? Oder gar Brontosaurier, deren Knochenüberreste so fabelhaft groß sind, daß anfangs kein europäischer Gelehrter den amerikanischen Berichten über solche Funde Glauben schenkte. Jedenfalls läßt sich nicht beweisen, daß solche Drachen nicht in einzelnen Exemplaren noch zu unserer Vorväter Zeiten lebten.«

»Das alles hat aber doch nichts mit dem Stein der Weisen zu tun!« warf Ulrich hartnäckig ein.

»Nein,« meinte der Vater, »die Alchimisten hegten die Überzeugung, ein Pulver finden zu können, das unedle Metalle in Silber und Gold zu verwandeln vermöge. Später erklärte die Wissenschaft und die aufgeklärte Welt der Gebildeten diesen Gedanken für eine Utopie, das heißt für ein Hirngespinst; heutzutage aber sind wir so weit vorgeschritten, daß wir wieder an die Möglichkeit einer solchen Verwandlung glauben dürfen. Bisher hielt man nämlich die Edelmetalle für Elemente, was so viel bedeutet, wie einfache, nicht zusammengesetzte und daher auch nicht zerlegbare Stoffe. Nun beginnt man zu erkennen, daß diese ›Elemente‹ eben doch auch aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt sind, so daß man durch Vereinigung ihrer Bestandteile unter den richtigen Bedingungen diese Elemente ebensogut künstlich darstellen könnte, wie man durch Verbindung von Kupfer und Zinn Bronze darstellt. Es ist immer kindisch, im vornherein etwas für unmöglich zu erklären: wer hätte vor hundert Jahren nicht gespottet, wenn man ihm von Telegraphen, Phonographen, Röntgenstrahlen und dergleichen vorphantasiert hätte? Man hätte das unbedingt in das Reich der Unmöglichkeit verwiesen. Napoleon I. wollte den Erfinder des Dampfschiffs in eine Irrenanstalt gesperrt wissen, so unsinnig erschienen ihm seine Pläne. Gelehrte Männer erklärten noch vor nicht langer Zeit, eine Setzmaschine erfinden zu wollen, sei eine verrückte Idee, denn der menschliche Geist lasse sich durch keinen Mechanismus ersetzen; das Flugproblem und das lenkbare Luftschiff waren bis vor kurzem noch Wahngebilde, an deren Möglichkeit fast niemand glauben wollte; jetzt sieht es damit schon ganz anders aus. Macht man nicht auch aussichtvolle Versuche, echte Diamanten auf künstlichem Wege herzustellen? Warum sollte man nicht dasselbe für die edlen Metalle erreichen? Ja, der durchaus glaubwürdige niederländische Gelehrte J. B. van Helmont erklärte schon im 17. Jahrhundert von Unbekannten eine geringe Menge des Steines der Weisen erhalten zu haben, mit dem er aus Quecksilber reines Gold dargestellt habe; es ist also nicht einmal unmöglich, daß einzelne Leute schon früher im Besitz des sorgfältig gehüteten Geheimnisses waren.«

»Mich nimmt es nur wunder,« sagte Friedrich nachdenklich, »daß unsere so weit fortgeschrittene Chemie die künstliche Herstellung der Metalle noch nicht zuwege bringt.«

»Es hat dies eben seine besonderen Schwierigkeiten,« erklärte der Vater. »Erstens kennt man die Zusammensetzung der sogenannten ›Elemente‹ noch nicht; sodann, wenn einem auch alle einzelnen Bestandteile einer Materie bekannt sind, so läßt sich aus ihnen doch nicht der betreffende Stoff zusammensetzen, wenn man nicht genau die Kräfte und die Umstände, kurzum die Bedingungen kennt, unter denen die fraglichen Bestandteile vereinigt werden müssen. Gerade diese Nebenumstände spielen oft die entscheidende Rolle, wie die Darstellungsversuche von Diamanten lehren. Auch davon scheinen die Alchimisten eine Ahnung gehabt zu haben; denn es ging unter ihnen die Kunde, die gesuchte Verwandlung bringe eine bedeutende Gewichtsvermehrung mit sich, so daß das gewonnene Gold viel mehr wiege, als die gemischten Bestandteile. Das würde darauf hinweisen, daß die Mischung unter Umständen erfolgen würde, bei denen ein unsichtbarer, vielleicht gasiger Stoff ganz von selber in die Mischung eindränge. Doch, gottlob! wir suchen den Stein der Weisen nicht und würden seiner Entdeckung auch keinen großen Wert beilegen. Ein ewiger Friede wäre für die Menschheit ein ungleich größeres Gut als unermeßliche Schätze Goldes, ganz abgesehen davon, daß eine künstliche Herstellung dieses begehrten Metalls es alsbald derart entwerten müßte, daß der ganze Vorteil verloren ginge. Immerhin hätte die Entdeckung insofern einen Wert, als das Gold ein schönes und nicht rostendes Metall ist. Ließe es sich billig beschaffen, so würde man zum Beispiel mit Vorliebe Denkmäler und dergleichen aus gediegenem Golde herstellen.«

»Aber,« wandte Ulrich ein, »der Stein der Weisen sollte doch auch vor Krankheit und Alter und gar vor dem Tode schützen?«

»Freilich! Die Alchimisten suchten in ihm auch das Lebenselixir. Das ist nun etwas, was mir selber unmöglich scheint: alle Krankheiten wird man nie aus der Welt schaffen, und gegen den Tod ist nun einmal kein Kraut gewachsen. Darum nannte man die Leute, die behaupteten, ein Lebenselixir zu besitzen, mit Recht Quacksalber. Das heißt, ursprünglich hatte dieser Name den schlimmen Beigeschmack nicht, wie heute: das Wort ›quack‹ oder ›queck‹, englisch ›quick‹, bedeutete das Lebhafte, Lebendige, weshalb › argentum vivum‹ (lebendiges Silber) auch mit ›Quecksilber‹ übersetzt wurde. Die Quacksalbe ist also die Lebenssalbe; vielleicht spielte auch bei ihr das Quecksilber eine Rolle, wie beim Goldmachen. Aber die Quacksalben erwiesen sich als Schwindel, und somit wurde der Name des Quacksalbers oder des Händlers mit Lebenselixiren, Lebenssalben und Lebenswasser zur Bezeichnung für einen Kurpfuscher.«

»Ob es wohl wirklich unmöglich wäre, ein echtes Lebenselixir herzustellen?« meinte Friedrich träumerisch. »Das war doch gewiß wert, daß man Jahrhunderte hindurch darnach suchte! Ja, das wäre der Stein der Weisen! Darnach zu suchen, dürfte man wohl seine Lebenszeit opfern: wie viel törichter ist doch das Streben so vieler Menschen ihr ganzes Leben hindurch! Keine Krankheit mehr, und leben solange man will ... Wieviel Glückliche könnte man damit machen!«

»Gewiß!« sagte der Vater zustimmend. »Aber das liegt nun einmal außerhalb der Weltordnung.« Friedrich seufzte; sein sinnendes Auge ließ aber erkennen, daß er dennoch vom Stein der Weisen träumte und ihn vielleicht nicht so ganz ins Reich der unerreichbaren Wunder verwies.

EINE helle Frauenstimme rief zum Nachtessen, und alsbald begab sich Kommerzienrat Friedung mit seinen Söhnen durch das erleuchtete Treppenhaus in den unteren Stock, wo sich das Eßzimmer befand. Auch hier zeigten die Möbel und die Eßgeschirre nichts, was auf mehr als gut bürgerliche Verhältnisse hinwies, ja, die Einfachheit des Mahles, das nur aus Suppe, Reis und Kartoffeln bestand, ohne irgend welche Getränke, hätte manchem verwöhnten Gaumen aus dem Bürgerstande durchaus nicht genügt. Dennoch war Kommerzienrat Friedung reich, sogar sehr reich. Er hatte sich aber aus mehr als bescheidenen Verhältnissen emporgearbeitet und hatte die Strenge gegen sich selbst, der er ganz besonders seine Erfolge verdankte, stets beibehalten. Das war jedoch keine bloße Gewohnheit, sondern ein wohlüberlegter Grundsatz bei ihm.

Oft hörten seine Söhne von ihm Äußerungen, wie die folgende: »Die Genüsse, die man sich durch Geld verschaffen kann, machen den Menschen nicht glücklich: im Gegenteil, wer sich nichts versagt, für den verliert alles an Wert, und nichts mehr macht ihm wahre Freude. Wohl aber kann man sich an die Üppigkeit derart gewöhnen, daß sie einem geradezu unentbehrlich erscheint. Da jedoch Reichtum ein unsicherer Besitz ist, so ist es die größte Torheit, sich ihn zum Lebensbedürfnis zu machen. Wer das tut, ist einem Morphiumsüchtigen zu vergleichen: der Genuß des Giftes macht ihn nicht glücklich, meist sogar sehr unglücklich, und doch kann er eher das Leben als das Morphium lassen. So sieht man viele Reiche, die durch ihr üppiges Leben nichts weniger als befriedigt wurden, sich dennoch das Leben nehmen, wenn sie plötzlich verarmen. Laßt uns leben, als ob wir arm wären und jeden Augenblick genötigt sein könnten, unser Brot durch Handarbeit zu verdienen, dann sind wir auch einem Glückswechsel gewachsen, ja, werden ihn nicht einmal als etwas Schweres empfinden.«

Das waren nun nicht bloß moralische Redensarten, sondern Friedung lebte nach seinen Grundsätzen und erzog seine Söhne darnach. Hierin wurde er durch seine vortreffliche Gattin aufs beste unterstützt. Sie war, als Tochter eines Landgeistlichen, ebenfalls aus einfachen Verhältnissen hervorgegangen. Ihr Gatte war kaum wohlhabend zu nennen, als sie ihm die Hand fürs Leben reichte. Als aber sein Bankgeschäft immer mehr aufblühte, als sein Ansehen ihm Zutritt in die vornehmste Gesellschaft verschaffte, glaubte die nunmehrige Frau Kommerzienrat durchaus nicht, in äußerlichem Aufwand mit ihren Bekannten wetteifern zu müssen: sie blieb sowohl in ihrer häuslichen Einrichtung als in ihrer Kleidung so einfach wie zuvor und war viel zu gescheit, als daß sie sich durch gelegentliche Sticheleien und verächtliche Mienen zu mehr als einem feinen Lächeln hätte bewegen lassen.

Natürlich war es vielen Damen der Gesellschaft unbegreiflich, daß hier eine solche Gleichgültigkeit gegen den Luxus herrschte, in dessen Entfaltung sie ihren höchsten Lebenszweck sahen; manche gingen so weit, diesen Umstand auf Geiz oder Mangel an Bildung zurückzuführen. Aber beide Vorwürfe waren unhaltbar; denn an Bildung waren Friedungs der ganzen Geldaristokratie der Stadt sichtlich überlegen, und ihre Wohltätigkeit, so sehr sie bemüht waren, sie im geheimen zu üben, ging so weit, daß es unmöglich war, sie zu verkennen oder gar zu leugnen.

So gingen Friedungs ihre eigenen Wege, und ein stilles, aber sonniges häusliches Glück belohnte ihre Pflichttreue.

Ulrich und Friedrich hatten ganz besonders die Früchte einer trefflichen Erziehung zu genießen. Nicht nur mußten sie sich in allen leiblichen Fertigkeiten üben, wobei der Vater stets mittat, was sie mächtig anspornte, sondern sogar an allerlei Entbehrungen, Strapazen und freiwillige Opfer wurden sie gewöhnt, und auch hierin leuchtete ihnen das väterliche Vorbild ermunternd voran.

Da konnte man den Kommerzienrat mit seinen Söhnen Holz spalten und Bäume ausputzen sehen; sie gruben die Erde um, legten neue Wege im Parke an, mauerten eine kleine Teichanlage eigenhändig aus, stellten Springbrunnen, Grotten und Wasserfälle her; sie zimmerten wirklich künstlerische Gartenhäuschen und Gartenmöbel; kurzum, sie verrichteten sowohl grobe Tagelöhnersgeschäfte als feine Handwerkerarbeiten. Und bei all diesen Betätigungen genossen Vater und Söhne die Freuden des Erfolges: Friedung war glücklich, wenn seine Buben alles so fröhlich und eifrig anfaßten und sich durch sein Beispiel so ermuntert fühlten; Ulrich und Friedrich aber empfanden fast die gleiche Befriedigung, wenn etwa die Beige der Holzscheite abnahm und der Haufe des gespaltenen Holzes wuchs, wie wenn eine kunstvolle Anlage in der Vollendung das Auge ihrer Schöpfer entzückte und ihr Herz erfreute.

Schon durch diese und ähnliche Übungen eigneten sich die Knaben nach dem Vorbild ihres Vaters eine ungewöhnliche Geschicklichkeit und umfassende praktische und technische Fertigkeiten an: sie waren Schreiner, Drechsler, Flaschner, Schlosser, Mechaniker, Uhrenmacher, Buchbinder, Elektrotechniker, Architekten und wer weiß was alles!

Oft machte Kommerzienrat Friedung mit seinen Söhnen größere Fußreisen bis nach Tirol und Italien, nach Frankreich, Holland und Dänemark. Sogar seine Gattin beteiligte sich an manchen dieser Wanderungen. Da wurden denn alle Beförderungsmittel als nicht vorhanden angesehen, außer Schuhmachers Rappen. Brunnen und Quellen boten meist den einzigen Trunk, Brot und Käse genügten oft zum Mittagsmahl. Um das Wetter bekümmerte man sich wenig. Man lief auch bei strömendem Regen frisch und munter voran. O wie herrlich, wie reich an erhebenden und heiteren Erinnerungen waren diese freien Ausflüge, bei denen namentlich das deutsche Vaterland nach allen Richtungen durchquert wurde, das all seine Schönheiten den empfänglichen Bewunderern offenbarte.

Daß die Knaben auch vorzügliche Turner, Reiter und Schützen waren, versteht sich von selber.

Über alledem wurde aber die Bildung von Geist und Seele nicht versäumt, vielmehr war die Erziehungsarbeit in dieser Richtung dem Vater die Hauptsache.

In allen körperlichen und praktischen Übungen war der ältere und kräftigere Ulrich dem jüngeren Bruder um etwas voraus, ausgenommen in der Treffsicherheit beim Schießen; wo es sich dagegen um Entwürfe, Pläne und scharfsinnige Beobachtungen handelte, war es Friedrich, der das Übergewicht hatte; besonders auch die reine Geistesarbeit des schulmäßigen Lernens ging ihm viel leichter als Ulrich, und er war Feuer und Flamme für die Wissenschaft.

Umfassende Kenntnisse der neueren Sprachen verdankten die Brüder ihrem Vater, der in seiner Jugend in Frankreich, Spanien, Portugal und England in Stellung gewesen war und die Sprachen dieser Länder nebst dem Italienischen so vollkommen beherrschte wie das Deutsche.

Es darf uns daher nicht wundernehmen, wenn der Kommerzienrat nach dem Nachtessen aus seinem Prachtwerk über Brasilien einiges in portugiesischer Sprache vorlas. Auch seine Gattin, die Englisch und Französisch schon als Mädchen sprach, hatte gelegentlich genügend von dem Sprachunterricht, den Friedung seinen Söhnen erteilte, aufgegriffen, um das Gelesene verstehen und mit lebhaftem Interesse verfolgen zu können.

Die Schilderungen waren aber auch dazu angetan, die Zuhörer mächtig zu fesseln. Besonders Friedrich lauschte wie gebannt, als die Rede von den ausgedehnten, noch fast unerforschten Gebieten im Westen des großen Reiches war, von den Wundern der Urwälder, von den Geheimnissen der Indianer und von den rätselhaften Spuren fabelhafter Tiere, die unzweifelhaft beobachtet wurden, so daß sich nicht länger leugnen ließ, daß an den unglaublichen Berichten der Eingeborenen über diese Ungetüme etwas Wahres sein mußte.

Kommerzienrat Friedung legte viel mehr Gewicht auf die Nachrichten über den außerordentlichen Reichtum des Bodens, der der Kultur noch nicht erschlossen war. »Wenn ich einmal nicht mehr wüßte, was anfangen, um mein Leben zu fristen,« äußerte er, »dorthin möchte ich wohl auswandern, dort muß noch viel zu machen sein; und wenn es auch keine Reichtümer zu erwerben gäbe, — es ist etwas Schönes und Erhabenes, als erster Vorkämpfer der Kultur neue Gebiete zu eröffnen.«

»O Papa! Da reisen wir einmal hin!« rief Friedrich begeistert aus.

Friedung lächelte; er ahnte nicht, wie bald sich der abenteuerliche Wunsch seines Sohnes erfüllen sollte.

UNTER dem allgemeinen Rückgang der Geschäfte hatte auch Kommerzienrat Friedungs Bankhaus schwer zu leiden, und manchmal äußerte sich der Bankier den Seinen gegenüber: »Wenn das so fortgeht, so kommen wir noch an den Bettelstab.« Obgleich solche Äußerungen scherzhaft gemeint waren und auch so aufgefaßt wurden, kamen doch bald recht ernste Sorgen. Da und dort erfolgten plötzlich Zusammenbrüche von Geschäftshäusern, die man für durchaus zuverlässig gehalten hatte, vor allem aber traf die Zahlungseinstellung eines weitverzweigten industriellen Unternehmens, die noch im gleichen November erfolgte, den Kommerzienrat wie ein Blitz aus heiterem Himmel; war auch der Himmel ihm schon längere Zeit nicht mehr so gar heiter erschienen, so kam ihm doch dieser Zusammenbruch völlig unerwartet, und da er selber mit namhaften Summen bei dem Unternehmen beteiligt war, so sah er sich auch in das Unglück mit hineingezogen.

Es waren sorgenvolle und arbeitschwere Tage für den geprüften Mann, da das Gerücht von dem Schwanken seiner Bank einen plötzlichen Ansturm des Publikums hervorrief: jedermann zog seine Einlagen zurück, während die Ausstände kaum einzutreiben waren. Friedung sah sich zu dem schweren Schritte genötigt, den Konkurs anzumelden. Er erlebte zwar die Genugtuung, daß die Gläubiger seines Hauses bei Heller und Pfennig befriedigt werden konnten, und das war dem edlen Manne die Hauptsache. Um aber dieses Ziel erreichen zu können, hatte er sein gesamtes Privatvermögen opfern und seine Liegenschaften veräußern müssen, so daß ihm nach Abwickelung sämtlicher Verbindlichkeiten nicht mehr als zwanzig- bis dreißigtausend Mark übrig blieben.

Unter diesen traurigen Umständen reifte in ihm der Plan, tatsächlich nach dem Westen Brasiliens auszuwandern, und wenn sich dort wirklich günstige Aussichten für sein Fortkommen bieten sollten, die Seinigen Nachkommen zu lassen.

Auch diesen brannte der heimatliche Boden unter den Füßen, nachdem ihr geliebtes Besitztum mit den vielen Werken ihrer eigenen Hände, mit all den Erinnerungen an fröhliche Stunden in fremdes Eigentum übergegangen war. So begleiteten sie den Vater im März des folgenden Jahres bis Hamburg und mieteten dort eine bescheidene Wohnung. Da sie nicht untätig bleiben mochten, auch ihre geringe Barschaft möglichst zu Rate halten mußten, suchten die Jünglinge eine Anstellung in kaufmännischen oder technischen Anstalten und hatten auch das Glück, ganz annehmbare Posten in zwei verschiedenen Geschäften zu finden. Ihre gründlichen Kenntnisse, ihre Gewandtheit und ihr Fleiß bewährten sich hierbei vorzüglich. Die Mutter ihrerseits verschmähte es nicht, durch Nähen für eine Fabrik den immerhin schmalen Verdienst zu vermehren.

So ließ denn Friedung seine Lieben vorerst geborgen zurück, während er auf den Wogen des Ozeans einer ungewissen Zukunft entgegenfuhr.

AN einem Sonntagnachmittag sah man in einer ziemlich abgelegenen Gegend in der Nähe von Hamburg einen feingekleideten Herrn lustwandeln, dessen Gesichtszüge französische Abkunft verrieten. Es war ein schwüler Augusttag, und der Herr, dessen würdevolle Mienen merkwürdig gegen sein geschniegeltes Aussehen abstachen, trocknete sich des öfteren mit einem zierlich gestickten Batisttüchlein die Stirne, da ihm der Schweiß trotz seiner langsamen Gangart immer wieder hervorperlte.

Plötzlich blieb er stehen. Es war ein Schuß gefallen, dem gleich darauf ein zweiter und dritter folgten. »Schau, schau! Eine Schießübung!« murmelte der Spaziergänger. »Ich will mal nachsehen, was dort los ist!«

Er ging dem Schall nach und fand bald an einem einsamen Plätzchen zwei stattliche blonde Jünglinge, die nach der Scheibe schossen. Sie besaßen Magazingewehre neuester Konstruktion, und feuerten, anscheinend ohne zu zielen, einen Schuß nach dem andern ab. Hierbei traf der jüngere trotz der großen Entfernung regelmäßig ins Zentrum, während der ältere nur selten daneben schoß, und dann nur um wenige Linien.

»Nanu!« rief der Franzose, indem er die Augen vor Erstaunen weit aufriß. »Das ist nicht schlecht! Man meint, es seien junge Buren! Zum Kuckuck! Wenn die Deutschen so schießen, dann Elsaß-Lothringen lebewohl!«

Die Knaben bemerkten in ihrem Eifer den Zuschauer nicht; dem älteren schien indes das Scheibenschießen langweilig zu werden, da er schließlich auch ausnahmslos Zentrum schoß. Er suchte nach einem andern Ziel. Da schlängelte sich ein bewegliches Eidechslein an dem Erdwall hinauf, der hinter der Scheibe aufgehäuft lag. Das kleine Tier war aus der Ferne kaum zu sehen. Der Jüngling aber legte rasch an — ein Schuß! und der Rumpf des Tierchens glitt hinunter, während der zerschmetterte Kopf durch die Kugel in die weiche Erde getrieben wurde.

»Alle Wetter!« murmelte der Franzose: ihm wurde unheimlich zu Mut.

»Aber Ulrich!« rief der jüngere der beiden Schützen, »wie kannst du nur so grausam sein!«

»Sei doch nicht so zimperlich, Friedrich!« erwiderte der andere achselzuckend. »Das Scheibenschießen kann für uns doch nur eine Vorübung sein: in Brasilien wird es gelten, nach Wild und reißenden Tieren, vielleicht auch nach feindseligen Menschen zu schießen!«

»O!« sagte Friedrich schaudernd, »niemals könnte ich auf ein menschliches Wesen anlegen.«

»Ohne Not natürlich nicht! Aber wenn es gälte, sich des Lebens zu erwehren ...«

»Ich glaube, ich ließe mich lieber wehrlos niedermachen.«

»Nun, so denke, wenn du in die Lage kämest, die Mutter gegen Räuber und Mörder verteidigen zu müssen?«

»Ach! Das wird doch nicht vorkommen?! Nein! Solche Gedanken könnten mir alle Lust zur Reise verderben: nicht einmal ein wildes Tier möchte ich erschießen!«

»Zu was übst du dich dann? Gib acht! Wenn einmal der Ernst des Lebens da drüben an dich herantritt, werden alle Erwägungen und Rücksichten auch bei dir schwinden, und du wirst handeln.«

»Wo denkst du hin!« rief Friedrich.

In diesem Augenblick erscholl ein verzweifelter Schrei: »Zu Hilfe, zu Hilfe! Ein toller Hund!«

Die Knaben wandten sich um und sahen den davoneilenden Franzosen, der in der Tat von einem geifernden Hunde verfolgt wurde, der schon nach ihm schnappte. Aber Friedrich hatte bereits die Büchse angelegt, und der Hund fiel, durch den Kopf getroffen, zu Boden. Nur einige Zuckungen, und er lag verendet da, alle viere von sich streckend.

»Bravo!« rief Ulrich. »Ich wußte es ja! Da siehst du selbst, wie die Umstände alle Bedenken mit einem Male vernichten können.«

»O!« sagte Friedrich ganz kleinlaut, »es war schrecklich; aber ich konnte doch nicht ruhig zusehen, wie es dem armen Menschen ans Leben ging? Wahrhaftig! Er hätte die Tollwut bekommen, und da hätte ich mir mein Leben lang Vorwürfe machen müssen. Aber es wäre mir lieber gewesen, du hättest den Hund erlegt.«

»Ich? Ich glaube nicht, daß ich mich getraut hätte: er war so dicht bei dem Manne, daß ich bei der großen Entfernung gar zu leicht diesen getroffen hätte. Du weißt, so unfehlbar sind meine Kugeln nicht, wie die deinigen.«

»Ums Himmels willen! An eine solche Gefahr dachte ich gar nicht. Wenn mir der Gedanke gekommen wäre, ich hätte so gezittert, daß ich gar nicht hätte schießen können.«

»Darum ist es gut, daß die Not dich ohne langes Besinnen handeln lehrte; sonst wäre es um den armen Menschen geschehen gewesen.«

Der Franzose war nach dem Schuß noch eine gute Weile weiter gesprungen. Endlich wagte er's, sich umzusehen, und da er den Hund nicht mehr hinter sich her springen sah und bald auch das tote Tier erblickte, näherte er sich seinen Lebensrettern.

»Ach!« rief er französisch aus, den beiden die Rechte schüttelnd, »das war Hilfe zur rechten Zeit, meine guten Freunde!«

»Ja,« meinte Ulrich ebenfalls auf französisch, »die Sache sah schlimm genug aus!«

»Welche angenehme Überraschung!« rief der Franzose in freudigem Erstaunen, als er Ulrichs tadelloses Französisch vernahm. »Die jungen Helden sind meine Landsleute! Ihre blonde Farbe hat mich getäuscht und ich hätte nie gedacht, daß unser Vaterland sich zu solchen Schützen Glück wünschen darf.«

»Wir sind Deutsche!« erwiderte Friedrich stolz.

»Was Sie sagen!« fuhr der Franzose sichtlich enttäuscht fort. »Da haben Sie aber fabelhafte Fortschritte in meiner Muttersprache gemacht, Sie sprechen sie ja ganz ohne fremdländischen Tonfall! Also Deutsche! Nun, es ist einerlei! Sie sind und bleiben meine Lebensretter. Offen gestanden, Hilfe hielt ich für unmöglich: weit und breit kein Mensch als die jungen Schützen, und ein Schuß — um die Wahrheit zu sagen, ich hätte ihn mehr gefürchtet als erhofft, wenn ich gedacht hätte, Sie könnten es überhaupt wagen, in solcher Lage zu schießen: Sie mußten sich doch selber sagen, daß Sie mich viel eher treffen würden als das Teufelsvieh.«

»Dies wäre bei mir zu befürchten gewesen,« erwiderte Ulrich, »aber bei meinem Bruder — da hatte es keine Gefahr: der würde Ihnen eine Fliege von der Nase wegschießen, ohne Ihre Haut zu streifen.«

»Mitten in solch einem tollen Lauf?«

»Mitten im Lauf!«

»Das lasse ich mir gefallen! Ich kann Ihnen nicht widersprechen, nachdem mich sein Scheibenschießen in solch großes Erstaunen versetzt hat. — Aber wie kann ich Ihnen meine Dankbarkeit beweisen?«

Die Brüder wollten davon nichts wissen. Der Franzose versicherte sie seiner lebenslänglichen Verpflichtung und beschwor sie, wenn sie irgend einen erfüllbaren Wunsch hegten, sich an Professor Lemaistre in Paris zu wenden. »Freilich,« fügte er hinzu, »die nächsten Jahre werde ich mich in Ecuador befinden mit unbestimmter Adresse. Die Regierung hat mich zur Gradmessung dorthin berufen, und ich befinde mich deshalb zunächst auf der Heimreise von St. Petersburg, wo ich die letzten Monate weilte. Da ich noch einige Wochen Zeit habe, sah ich mir unterwegs einige größere Städte Deutschlands an.« Unter den lebhaftesten Versicherungen seiner ewigen Dankbarkeit verabschiedete sich der liebenswürdige französische Gelehrte von seinen neuen Freunden, als ihre Wege sich trennten.

HERR Friedung konnte ziemlich günstige Nachrichten von Brasilien senden. Er hatte um wenig Geld fast unabsehbare Grundstücke in einer freilich ganz abgelegenen Gegend erworben. Ein romantisches und arbeitsreiches Leben nicht ohne Gefahren hatte am Saum des Urwaldes für ihn begonnen. Bis zur nächsten Stadt waren es mehrere Tagereisen, und da er keine andere Gelegenheit hatte, Nachrichten zu befördern oder in Empfang zu nehmen, als wenn er selber nach der Stadt reiste, so konnte ein brieflicher Verkehr nur mit monatelangen Unterbrechungen erfolgen. Als er schrieb, war er gerade zur Stadt geritten, um sich mit den notwendigsten Bedürfnissen für lange Zeit hinaus zu versehen und einige Arbeiter anzuwerben. Sein Unternehmen erschien ihm übrigens ganz aussichtsvoll, und er bat die Seinen, ihm bei nächster Gelegenheit zu folgen.

Bis zu ihrer Ankunft hoffte er ein behagliches Heim errichtet zu haben. Da es weit und breit keine zivilisierten Menschen gab, sehnte er sich doppelt nach seinen Lieben, und diese, von gleicher Sehnsucht erfüllt, versäumten es nicht, noch im gleichen Herbst einen Ozeandampfer zu besteigen mit der Bestimmung nach Caracas, von wo aus die Reise durch Venezuela nach Westbrasilien unternommen werden sollte.

Die vorsorgliche Mutter verteilte ihre Barschaft in der Weise, daß sie zwar die Hauptsumme behielt, aber jedem ihrer Söhne ein starkes Lederbeutelchen mit je fünfzig Zwanzigmarkstücken übergab, das sie auf der Brust zu tragen hatten für den Fall, daß sie durch irgend ein unglückliches Ereignis getrennt würden oder eines von ihnen um sein Geld käme.

So treffen wir die drei Reisenden an Bord des Dampfers Cartagena, der bei schönster Witterung die endlose Fläche des Atlantischen Ozeans furcht.

Bei der Fahrt durch den Kanal hatten Ulrich und seine Mutter alle Schrecken der Seekrankheit durchgemacht, während Friedrich merkwürdigerweise ganz davon verschont blieb. Nun waren aber auch die Patienten wieder wohlauf und in fröhlichster Stimmung. Schon während ihres Aufenthaltes in Hamburg hatte Friedungs Lebensweisheit die herrlichsten Früchte getragen: der plötzliche Wechsel, der unsere Freunde betroffen hatte, war nicht imstande gewesen, ihr Gemüt niederzudrücken, ja, sie empfanden das neue Leben in der Armut mit ihren Entbehrungen gar nicht als eine Last; denn wie oft hatten sie schon früher wochenlang freiwillig ein mindestens ebenso bescheidenes Dasein geführt: diese Gewöhnung kam ihnen jetzt reichlich zugute.

Die Fahrt auf dem Ozean mit seinen neuen Wundern hielt anfangs ihr Interesse in steter Anspannung; da aber unterwegs keine Insel berührt wurde bis zu den Antillen, so mußte das ewige Einerlei von Himmel und Wasser auf die Dauer ermüdend wirken, denn nur selten gab es interessante Fische zu beobachten. Frau Friedung und Ulrich litten daher bald etwas unter der Langeweile und sehnten sich nach dem Anblick einer Küste; nur Friedrich wurde die langwierige Fahrt nicht zuviel: seine lebhafte Phantasie ersetzte ihm den Mangel an äußeren Erlebnissen, und oft unterhielt er auch den Bruder und die Mutter mit den glänzenden Bildern, die sein Geist sich ausmalte.

So lehnte er eines Abends an der Brüstung des Verdeckes und schaute in die dunkle Tiefe, die den sternenbesäten Himmel geheimnisvoll widerstrahlte. Er war in Träume versunken und merkte nicht das Nahen des Bruders, bis dieser ihn anredete:

»Nun,« sagte Ulrich, »siehst du wieder etwas Neues in dieser Dunkelheit, Friedrich?«

»Etwas Neues nicht,« erwiderte der Bruder lächelnd, »wohl aber etwas Uraltes: schau doch nur hinunter, welche Herrlichkeiten aus dem Grunde des Ozeans heraufschimmern! Aber freilich, du siehst nichts davon, du nüchterner Mensch! Doch ich will es dir beschreiben, so gut ich kann. Weißt du, wir fahren über die Stätte, wo in grauer Vorzeit die glückliche Insel Atlantis versunken ist.«

»Was? Professor Häuble setzte uns doch auseinander, daß sie sich im Mittelländischen Meer befunden habe.«

»Geh mir weg mit solchen Fündlein: nach Platos Beschreibung mußte sie sich zwischen den Antillen und Gibraltar ausdehnen; er beschreibt ja die Lage so deutlich! Nur daß die Antillen damals noch miteinander zusammenhingen, so daß der Golf von Mexiko ein Binnenmeer bildete. Also! Hier unten liegt die Atlantis still und tot unter den Wassern. Aber ein Leuchten geht von ihr aus, daß ich ihre alte Pracht deutlich vor Augen sehe: die Ruinen phosphoreszieren da unten in grünem, blauem und rosigem Licht. Da schaue ich tiefe Täler und mächtige Gebirge, sanftgewölbte Hügel und weite Ebenen, versteinerte Wälder und erstarrte Gärten. Eben an dieser Stelle fahren wir über eine herrliche Stadt. Sie hat breite gepflasterte Straßen und jedes Haus scheint ein Palast aus buntem Marmor zu sein; freilich ist fast alles zerfallen, aber doch erkennt man noch die mächtigen Bogenfenster, die großen Terrassen und zierlichen Altanen, die schlanken Säulen, von bunten Blumengewinden aus durchsichtigem Stein umgeben, die hochragenden Türme und rings auf den Hügeln die Lustschlösser und Villen mit ihren kunstvollen Parkanlagen. Da wachsen aber Tang und Seepflanzen, Korallen ranken am Gemäuer empor, und Perlmuscheln haben sich an den Säulen festgesetzt; gespenstische Seespinnen und riesenhafte Krebse kriechen auf dem zerfressenen Pflaster umher und stumm schwimmen wunderliche Fische durch die Fensteröffnungen aus und ein.

»Und schau! Die Wassermädchen, wie sie über die goldnen Kuppeln hinhuschen und in die Gassen niedertauchen! Sie klopfen mit den Knöcheln an die Glocken, daß sie leise heraufklingen, — und horch! hörst du nicht ihr schwermutsvolles Klagelied über den Untergang menschlicher Größe?«

»O Friedrich!« sagte Ulrich, ganz hingerissen von der lebensvollen Schilderung, »du bist wahrhaftig ein Dichter; man könnte glauben, du sähest und hörtest das alles in Wirklichkeit.«

»So ist es mir selber: es ist ganz wie etwas Fremdes außer mir, das ich schaue und vernehme, gerade wie ein Traum, den man auch für einen wirklichen Vorgang hält, in dem man hört und sieht, was man im wachen Zustande gar nicht ausdenken könnte. Wenn du Lust hast, mir weiter zuzuhören: ich habe auch ein paar Verse über die Atlantis gemacht.«

»Nur zu! ich bin ganz Ohr!« erwiderte Ulrich begierig, und Friedrich sagte seine Verse aus dem Gedächtnis her:

»Wo sich in unsern Tagen

Dehnt ein unendlich Meer,

Sah man vor Zeiten ragen

Ein Inselland so hehr:

Es war ein Garten blühend,

Ein irdisch Paradies,

In Wunderpracht erglühend,

Wie sich's nur träumen ließ.

Dort wuchs in grauen Zeiten

Ein adliges Geschlecht,

Das ließ sich stetig leiten

Von Freiheit, Licht und Recht.

Sie hatten sich erbauet

Die schönste Königsstadt,

Dergleichen wohl erschauet

Seither kein Auge hat.

Die lichten Hallen glänzten,

Und Türme schlank und hehr

Und goldne Kuppeln kränzten

Ein Marmorsäulenmeer.

Einst ging aus ihrer Mitte

Hervor ein kühner Held,

Der träumt', daß er erstritte

Das weite Rund der Welt:

Wo rings die Welt in Grauen

Noch lag und tiefer Nacht,

Wollt' er ein Reich erbauen

Des Lichts mit Waffenmacht.

Da zogen stolze Flotten

Weit durch die Meeresflut,

Bemannt mit kühnen Rotten

Voll edler Kampfesglut.

Sie kamen hergezogen

Zum afrikan'schen Strand

Und sprangen aus den Wogen

Kampffreudig an das Land.

Nie sah man solch ein Streiten,

Nie solchen Heldenzug:

Sie stürmten durch die Weiten

Im Adlersiegesflug.

Wo ihre Waffen klangen,

Da hielt kein Gegner stand.

Wo sie ihr Schlachtlied sangen,

Da beugt' sich Volk und Land.

Da plötzlich aber stehen

Sie an der Wüste Rand

Und stutzen, da sie sehen

Das weite Meer von Sand.

Und wie sie dennoch weiter

Stets treibt ihr stolzer Mut,

Verzehrt die kühnen Streiter

Der Wüstensonne Glut.

In Schmachten und in Dürsten

Schwand ihre Heldenkraft,

Die stolzen Kriegerfürsten

Sind bis zum Tod erschlafft!

Sieh an Ägyptens Grenzen

Im glühnden Sonnenstrahl

Ein wogend Meer erglänzen

Von Gold und blankem Stahl:

Mit Rossen und mit Wagen

Zog an in seiner Pracht

Der Pharao, zu schlagen

Des fremden Volkes Macht.

Die müde Schar muß weichen

Zurück durch Feindesland;

Nur wenige erreichen

Den fernen Meeresstrand.

Doch wie sie auch durchsuchten

Das weite, öde Meer, —

Der Heimat traute Buchten

Erschaute keiner mehr:

Die wilden Wogen schlangen

Das Paradies hinab,

Und müde Glocken klangen

Tief aus dem nassen Grab.

Da sprangen aus den Schiffen

Sie weit ins Meer hinein

Und zogen in den Tiefen

Zur Heimat wieder ein.«

»Und nun noch eins,« fuhr Friedrich fort, als Ulrich ergriffen und schweigend verharrte:

»In des Meeresgrundes Frieden

Königlich und wunderbar

Schläft die Stadt der Atlantiden

Schon so manche tausend Jahr'.

Wie vor grauer Zeit sie nächtig

In die Fluten sank hinab.

Ragt sie heut noch stolz und prächtig

In dem weiten Wassergrab;

Denn in jenem tiefen Grunde

Ruhn die Wasser regungslos,

Seit sie einst zur Mittnachtstunde

Aufgewühlt der wilde Stoß.

Was dem Stoße standgehalten,

Ist noch heute unversehrt:

Keine feindlichen Gewalten

Haben mehr den Ort verheert.

Sieh die goldnen Kuppeln leuchten

Wunderbar im Sternenschein,

Der nur dämmernd in die feuchten

Tiefen dringt und blaß hinein.

Durch die rötlichen Korallen

Schimmern, wie im Mondlicht, bleich

Jene stolzen Marmorhallen

Herrlich und geheimnisreich;

Möchten gerne Kunde geben

Von den Wundern dieser Stadt,

Von dem fröhlich frischen Leben,

Das sie einst durchflutet hat.

Denn sie schlummern und sie träumen,

Träumen von der goldnen Lust,

Die in ihren lichten Räumen

Einst geschwellt so manche Brust,

Da so oft bei frohen Festen

Noch im buntgeschmückten Saal

In den glänzenden Palästen

Klang der funkelnde Pokal,

Wenn zu hohen Siegesfeiern

Sich geschart die Helden hehr

Und der Klang von goldnen Leiern

Quoll hinaus ins stille Meer.

Ozean der Atlantiden,

Der so still im Mondlicht lag,

Ahnte wer in diesem Frieden

Jenen grausen Schreckenstag,

Wo in Wetterfinsternissen

Deine Wogen, Bergen gleich,

Brüllend in die Tiefe rissen

Dieses blühnde Inselreich?

Nun die Hallen stehn und trauern,

Die so gar verödet sind,

Zieht doch klagend durch die Mauern

Nicht einmal ein Abendwind.

Öde, öde und verlassen!

Keinen Laut vernimmt man mehr:

In den ausgestorbnen Gassen

Schwimmen Fische nur umher.

In den hohen Säulengängen

Schwimmen keck sie aus und ein,

Bunte Perlenmuscheln hängen

An dem weißen Marmelstein.

Wassermädchen ziehn in Kreisen

Ob den goldnen Kuppeln hin.

Singen sehnend ihre leisen,

Schwermutsvollen Melodie'n«.

Friedrich schwieg, und auch Ulrich konnte lange kein Wort sagen; denn ihm war es wirklich, als sei alles vor seinen Augen vorbeigezogen, wie die Phantasie seines Bruders es geschildert hatte. Dann aber sagte er: »Es ist merkwürdig, Friedrich, welches Interesse und welches Leben du dem toten Ozean abzugewinnen vermagst. Ich selber sehe jetzt diese eintönige Wasserfläche mit ganz andern Augen an, seit ich darüber nachdenke, was sie alles in ihrem Grunde verbergen mag. Doch Mutter ruft! Wir wollen hinuntergehen: es ist schon spät!«

AM 23. September erschien das südliche Kreuz am Himmel. Mit Entzücken beobachteten unsere Freunde diese neue Erscheinung, auf die sie sich schon lange gefreut hatten; von einem alten Matrosen lernten sie bald aus der senkrechten oder geneigten Stellung des funkelnden Sternbildes die Stunden der Nacht wie auf einer Uhr ablesen.

Dann ging es noch mehrere Tage durch die öde Wasserwüste; bald aber verkündeten bunte Vögel, die sich auf den Masten und Rahen niederließen, die Nähe von Land, und am 30. September wurde den Reisenden der langersehnte Anblick einer nicht fernen Küste zuteil. Es ist nicht möglich, den Jubel zu beschreiben, der an Bord ausbrach, als die Nachricht bekannt wurde, daß der Dampfer sich der Insel Tobago nähere. Hoch klopfte das Herz der Knaben bei der Aussicht, nun bald La Guayra, den Hafen von Caracas, zu erreichen, von wo aus sie die Landreise zum Vater antreten würden. Ob er wohl schon Nachricht von ihrer baldigen Ankunft hatte? Bei den Schwierigkeiten der Postverbindung war dies sehr zweifelhaft, und so sehr es sie gefreut hätte, von ihm in La Guayra empfangen zu werden, so entzückte sie fast noch mehr die Hoffnung, ihn gänzlich unerwartet in seiner Einsamkeit zu überraschen: welch ein Wiedersehen würde das sein! Ach! Sie ahnten nicht, daß ihre Träume nicht in Erfüllung gehen sollten!

Die Insel Tobago kam immer näher und gewährte einen höchst malerischen Anblick: aus leuchtend weißen Felsmassen grüßten zerstreute Baumgruppen, und hohe zylindrische Fackeldisteln gewährten, einen seltsamen und hochinteressanten Anblick. Mit lauten Rufen der Verwunderung und des Entzückens begrüßte besonders die Jugend an Bord die eigenartig herrliche Pflanzenpracht der Tropen.

Eine Landung auf Tobago war nicht vorgesehen, und so fuhr die Cartagena über die Untiefe zwischen Tobago und La Grenada auf die Insel Margarita zu. Die scharfen Blicke der Seeleute, unterstützt durch eine reiche Erfahrung, bemerkten die Anzeichen eines heftigen Sturmes, der in kürzester Zeit auszubrechen drohte. Doch kümmerten sich die Passagiere wenig darum: die außerordentlich günstige Überfahrt hatte sie sicher gemacht, und sie dachten gar nicht daran, daß ihnen so nahe ihrem Ziele noch ernstliche Gefahren drohen könnten. Der Kapitän aber beschloß, angesichts der Umstände auf eine Landung in Cumana zu verzichten und direkt auf La Guayra zu halten.

In der Nacht brach das Unwetter mit solch rasender Gewalt aus, daß kein Mensch an Schlaf denken konnte. Wild heulte der Sturm, und die Masten bogen sich und knarrten; das Schiff wollte dem Steuer nicht mehr gehorchen und wurde weit von seinem Kurs abgetrieben. Gewaltige Sturzseen richteten auf dem Verdecke große Verwüstungen an, und die heiseren Kommandorufe des Kapitäns, die fast ununterbrochen erschollen, waren in dem Brausen der Elemente kaum zu vernehmen.

Nun war freilich bei den Reisenden die höchste Todesangst an Stelle der Zuversicht getreten. Unter Deck war es nicht auszuhalten, und oben galt es, sich anzuklammern oder festzubinden, wo man konnte, um nicht über Bord geschwemmt zu werden. Um die Schrecken noch zu vermehren, brach ein furchtbares Gewitter aus; Blitz auf Blitz zuckte; aber die grollenden Donnerschläge waren kaum in dem allgemeinen Tosen und Brausen zu unterscheiden. Da traf der Blitz den Hauptmast, der mit fürchterlichem Krache zersplitterte und vom Sturme vollends gestürzt wurde. Das Maß des Unglücks aber ward erst voll, als der Orkan sich in einen Tornado, einen Wirbelsturm, verwandelte, der das mächtige Schiff wie einen Kreisel um seine Achse drehte, wobei das Steuerruder in einem Augenblick abgeknickt wurde. Bei der dichten Finsternis, die herrschte, war die Verwirrung an Bord unbeschreiblich. Von den Reisenden wußten die wenigsten, welches Unglück den Dampfer betroffen hatte, aber alle sahen das Verderben vor Augen. Ulrich und Friedrich wichen nicht von der Seite ihrer Mutter, die sie fest umklammert hielten, und die drei waren entschlossen, sich auch im Tode nicht voneinander zu trennen.

Der Tornado hatte nur wenige Sekunden gewütet. Sie hatten aber genügt, das stattliche Schiff in ein Wrack zu verwandeln, eines der Boote durch die Luft zu entführen und mehrere Menschen, Matrosen und Passagiere, in die kochenden Wogen zu reißen. Nun ließ der Orkan nach und die Wolken zerrissen, so daß die Morgendämmerung allmählich das Bild der Verwüstung den entsetzten Blicken der Schiffbrüchigen offenbarte. In geringer Entfernung zeigten sich die grauen Umrisse einer flachen Insel, die von den Matrosen für die Punta Brava in der Nähe des Festlandes von Tucacas erklärt wurde.

Da das Schiff leck war und zu sinken begann, ließ der Kapitän die Boote aussetzen. Rasch füllte sich das erste mit den in Todesangst sich drängenden Reisenden. Ulrich und Friedrich hatten Mühe, ihre Mutter noch hineinzubringen, ehe der letzte Platz besetzt war. Die edle Frau hatte sich von ihren Söhnen nicht trennen wollen und bestieg das Boot nur in der sicheren Voraussetzung, daß diese ihr folgen würden. Sobald sie bemerkte, daß das überfüllte Fahrzeug keinen Raum mehr bot, wollte sie zurück; aber schon stieß die Nußschale ab und schaukelte so gewaltig auf den bergeshohen Wogen, daß die zu Tode erschöpfte Frau halb ohnmächtig zu Boden sank. Als sie sich wieder aufrichtete, hatte sie die Genugtuung, wenigstens noch sehen zu können, wie ihre Knaben im zweiten Boote Platz fanden. Aber ein Schrei des Entsetzens entfuhr ihr, als sie gleich darauf die Cartagena in den Wellen versinken sah: unter eigentümlichem Gurgeln verschwand der Koloß, und der ungeheure Strudel, der in demselben Augenblick entstand, erfaßte das Boot, in dem Ulrich und Friedrich Unterkunft gefunden hatten: es schwankte, schöpfte Wasser und schlug um. Mit stieren Blicken hatte die unglückliche Mutter das gräßliche Schauspiel verfolgt; — nun sank sie ohne Besinnung zurück, und ihr letzter Gedanke war ein Bedauern, daß sich ihr eigenes Boot nicht an Stelle des andern noch im Bereiche des Wirbels befunden habe, oder daß nicht beide miteinander untergegangen seien.

Die beiden Knaben waren beim Umschlagen des Bootes weit hinausgeschleudert worden, und da sie sich ziemlich am äußersten Rande des Strudels befanden, gelang es ihnen, sich als treffliche Schwimmer über Wasser zu halten. Die anziehende Kraft des Wirbels verlor bald ihre Wirkung, und das Meer glättete sich wieder über dem versunkenen Schiffe — wenn man so sagen darf, denn die Glättung war bei dem immer noch hohen Wogengange nur eine verhältnismäßige. Spieren und Fässer schwammen in Menge umher. Ulrich gelang es bald, sich an einem Balken festzuklammern, und auch Friedrich erreichte einen solchen. An dem Balken, den Friedrich erfaßt hatte, hing noch eine ganze Taurolle, die aber eben im Begriffe war, weggespült zu werden. Rasch ergriff der Knabe das Tau und band es mit einem Ende fest an seinen Balken, wohl einsehend, wie wertvoll es noch für ihn werden könnte. Dann aber war es sein Erstes, sich auf den Balken zu schwingen, um nach seinem Bruder und nach seiner Mutter Ausschau zu halten. Ulrich erblickte er dann ganz in der Nähe, ebenfalls auf einem Balken reitend; außer ihnen beiden schien kein Insasse des verunglückten Bootes gerettet zu sein.

Schwieriger war es, das Boot auszukundschaften, in dem sich die Mutter befand: es näherte sich rasch der Küste von Punta Brava und war nur zu erblicken, wenn es sich auf den Kamm einer Woge erhob. Auch Ulrich schaute scharf nach dem Boote aus. Die Knaben hatten selber keine Hoffnung, die Insel erreichen zu können, da sie sich willenlos mit ihren Balken dahintreiben lassen mußten: sie wurden von der Insel weg gegen Süden getrieben, der venezolanischen Küste zu, von der jedoch bloß westlich in weiter Ferne ein Streifen zu erblicken war. Nur von der Rettung der Mutter wollten sie sich überzeugen: ihr eigenes Schicksal kümmerte sie in diesem Augenblick wenig.

Ihre Hoffnung wuchs, je mehr sich das ängstlich beobachtete Boot der Insel näherte; doch sollten sie bald grausam enttäuscht werden: Punta Brava ist rings von einem Korallenriffe umgeben, das nur eine einzige Durchfahrt bietet. Dieser steuerte das Boot zu. Der Kampf mit den mächtigen Wogen erschwerte aber das Steuern ungemein, und in der Nähe des Riffes herrschte eine gewaltige Brandung; von dieser wurde das Boot erfaßt, ehe es sich in der Einfahrt befand; wie ein Ball wurde es gegen das Riff geschleudert, an dem es zerschellte.

Schreckenstarr sahen die Knaben dem grausigen Vorgange zu: schon hatten sie die Rettung der geliebten Mutter unzweifelhaft gewähnt, da mußten sie sehen, wie die Insassen jenes Bootes, die in der Ferne nur wie dunkle Punkte erschienen, im weißen Schaume der Brandung versanken. Nur instinktmäßig hielten die beiden sich an den Balken noch fest: es war, als hätte ihre eigene Rettung gar kein Interesse mehr für sie.

LANGE dauerte es, bis die Knaben wieder zum Bewußtsein der eigenen Lage kamen. Der Sturm ließ immer mehr nach, und Friedrich, dessen Balken der bedeutend leichtere war, sah sich immer näher dem Bruder zugetrieben. Nun empfand er erst den Trost, daß wenigstens Ulrich der Katastrophe entgangen war, und er richtete sein Augenmerk darauf, mit ihm zusammenzukommen. Die Brüder waren einander so nahe, daß sie sich beim abnehmenden Getöse der Elemente gegenseitig verständlich machen konnten. »Steure auf mich zu!« rief Ulrich; aber das war leichter gesagt als getan, denn wie sollte Friedrich das Steuern bewerkstelligen? Er war in Gefahr, in einiger Entfernung an Ulrich vorbeizutreiben, und wer konnte dann wissen, ob sie nicht dauernd voneinander getrennt würden? Dies erschien ihnen nun als die augenblicklich größte Gefahr, und ließ ihre Gedanken von dem schrecklichen Schicksal ihrer Mutter etwas abkommen. Friedrich besann sich nicht lange, was er zu tun habe: er zog das im Meer treibende Tau an sich, bis er dessen freies Ende in Händen hatte, und nun warf er es mit einem geschickten Wurf dem Bruder zu, der so glücklich war, es aufzufangen, und alsbald an dem Seile Friedrichs Balken heranzog.

Nun aber begann für die Jünglinge eine schwere Arbeit. Ihre Kräfte waren nahezu erschöpft, und doch mußten sie darauf bedacht sein, nicht wieder getrennt zu werden und sich möglichst sicher an den Balken zu befestigen, da sie nicht wissen konnten, wie lange sie noch in den Fluten treiben mußten. Zunächst wollten sie versuchen, die Balken kreuzweise übereinanderzuschieben und in dieser Lage fest aneinanderzubinden. Sie fanden zu ihrem Erstaunen, daß der hohe Wogengang ihnen hierbei eher förderlich als hinderlich war. Während ein Schiff mit großem Tiefgang unter den starken Wellen, die sich an den Schiffswänden brechen und leicht das Deck überfluten, schwer zu kämpfen hat, werden leichtere Gegenstände auch von den höchstgehenden Wogen sanft emporgehoben und gesenkt, und der Schwimmer empfindet weniger Anstrengung als bei spiegelglatter See: nur Sturzseen und die Brandung am Ufer sind für ihn unmittelbar gefährlich. So gelang die allerdings anstrengende Arbeit des Übereinanderschiebens der Balken in verhältnismäßig kurzer Zeit, wobei unsere Freunde an den Balken selber stets einen Halt fanden, der sie über Wasser hielt. Schwieriger war es, das Tau unter dem Kreuzungspunkte hindurchzuziehen, dazu mußte unter Wasser getaucht werden; aber auch dieses Kunststück gelang nach einigen vergeblichen Anläufen.

Auf dem derart hergestellten Kreuze reitend, die Balken mit den Füßen umklammernd, zerschnitten unsere Freunde mühsam mit den Taschenmessern den langen Strick. Der Rest ihrer Arbeit war weit weniger beschwerlich, und nur die große Ermattung zwang sie, öfters zwischenhinein auszuruhen; sie knüpften aus den kürzeren und längeren Stücken des Seiles zwei Netze, die sie in zwei gegenüberliegenden Winkeln des Balkenkreuzes befestigten. In diesen Netzwerken konnten die Schiffbrüchigen, freilich mit halbem Leibe im Wasser, bequem und sicher liegen: von den Wellen gehoben und gesenkt fühlten sie sich ganz angenehm geschaukelt, ein Untersinken war nunmehr unmöglich. Zur Vorsicht banden sie sich noch selber mit dem Oberkörper unter den Armen an den Balken fest, so daß sie auch bei völliger Entkräftung, ja selbst im Falle einer Ohnmacht sicher waren, nicht mit dem Kopfe unter Wasser zu kommen. Auch einem erneuten Sturm konnten sie derart geborgen ohne Furcht entgegensehen: es kam jetzt alles darauf an, daß sie eine Küste erreichten, ehe sie dem Hunger erlagen, dessen erste Regungen sie schon verspürten.

Tiefgreifende Erlebnisse besonders schmerzlicher Art ermüden den menschlichen Geist gewöhnlich derart, daß er bald nicht mehr imstande ist, den traurigen Gedanken nachzuhängen. Je heftiger die Seelenerschütterung ist, desto rascher tritt natürlicherweise der Umschwung ein, und das ist gut, sonst müßte der Schmerz zur Schwermut führen. Der Geist erlebt in kurzer Zeit so viel, daß ihm nach wenigen Stunden das schmerzliche Erlebnis um Monate oder Jahre zurückzuliegen scheint und eine milde Wehmut an Stelle des heftigen Schmerzes tritt. Das erfuhren auch Ulrich und Friedrich, wenn sie ihrer Mutter gedachten. Die erste Trauer war so übermäßig stark gewesen, daß sie bald nicht mehr imstande waren, ihr dauernd nachzuhängen und ihre gesunde Natur das Übermaß des Schmerzes rasch überwand.

Unter glühendem Sonnenschein trieben die Jünglinge immerfort langsam nach Süden, oft halb bewußtlos. Die Kühle des Abends bot ihnen endlich willkommene Erquickung, und zwischen Wachen und Schlummern oder Ohnmacht verging ihnen die Nacht in den salzigen Wogen.

Erst als der sonnige Morgen aufglänzte, kamen sie wieder zu völligem Bewußtsein, und trotz der ausgestandenen Strapazen und des nagenden Hungers ruhten ihre Augen entzückt auf dem prächtigen Schauspiel, das sich ihnen bot: wenige hundert Meter vor ihnen lag die Küste von Venezuela ausgebreitet. Seltsame Pflanzen mit riesigen Blättern und ungeheuren Blüten, Palmen und Bananen, Riesenkakteen, die bis zu zwanzig Meter hohen Armleuchtern glichen, Agaven und Mimosen säumten die merkwürdig rotgelben Ufer. Im Hintergrunde erhoben sich mächtige Berge, von Urwald bedeckt, und zur Linken, in einer Entfernung von etwa einer Stunde, leuchteten die Häuser von Puerto Cabello durch die Manglebüsche.

Das Wasser der Bucht war so klar, daß man bis auf den Grund sehen konnte, wo zierliche Seepflanzen und schimmernde Korallen wuchsen, zwischen denen sich allerlei Getier mehr oder minder lebhaft bewegte. Da die Balken in dem völlig beruhigten Meeresspiegel fast unbeweglich verharrten, entschlossen sich die Brüder, die kurze Strecke bis zum Ufer schwimmend zurückzulegen. In der Nähe des Strandes erblickten sie eine Hacienda, das heißt ein Landhaus, das fast völlig von den Bäumen eines tropischen Parkes verdeckt war; diesem beschlossen sie als dem nächstliegenden Landungspunkte zunächst zuzustreben.

In diesem Augenblick trat aus dem offenen Tore des Parkes ein kleines Mädchen, das eiligen Fußes dem Meere zu hüpfte; dort schien es Muscheln im Sande zu suchen; dann kletterte es auf einen Felsblock am Ufer, der wie ein Hafendamm sich lang ins Wasser hineinstreckte. Auf dem schlüpfrigen Felsen, der zur Flutzeit mit Wasser bedeckt sein mußte, trippelte das Kind weiter bis zu seinem äußersten Rande; dort aber glitt es plötzlich aus und fiel mit einem gellen Aufschrei ins Wasser.

Ulrich ruderte aus aller Kraft dem Felsen zu; Friedrich folgte ihm, konnte aber mit der Körperkraft des Bruders nicht wetteifern. Sie sahen das Kind noch einmal auftauchen, dann aber in den Fluten versinken. Allein Ulrich war alsbald zur Stelle; er tauchte hinab und erreichte in einer Tiefe von zwei Metern den Grund, auf dem er das zarte Geschöpf alsbald entdeckte. Rasch umfaßte er es mit einem Arme und stieg mit ihm ans Licht empor. Unterdessen war Friedrich nachgekommen und in weniger als zwei Minuten hatten die beiden mit dem bewußtlosen kleinen Mädchen den Strand erreicht. Kurz darauf kam ein bärtiger Mann in weißen Leinenkleidern und mit einem großen Strohhut aus dem Parktore gesprungen. »Mein Kind, mein Kind!« schrie er auf spanisch. »Hier ist es; es lebt, es ist gerettet,« rief ihm Ulrich in der gleichen Sprache zu.

Die Knaben hatten gleich, nachdem sie das Kind in den Sand niedergelegt, dessen Kleider geöffnet und durch Bewegung seiner Arme künstliche Atmung eingeleitet. Da das Mädchen nicht lange unter Wasser gelegen hatte, zeigte sich rasch der Erfolg dieser zweckmäßigen Behandlung, und als der Vater zur Stelle kam, sah er schon sein Töchterlein die großen Augen aufschlagen. Der entzückte Mann preßte das Kind an die Brust und bedeckte sein Antlitz mit Küssen. Dann aber reichte er den Knaben die Hand und dankte ihnen mit warmen Worten. Zugleich schalt er über die unachtsame Wärterin, die das Unglück verschuldet hatte.

Als er vernahm, daß die Retter seines Lieblings Schiffbrüchige waren, nötigte er sie alsbald in seine Wohnung und ließ sie vollständig neu kleiden, da er Diener von ihrem Alter und von ihrer Größe besaß. Dann wurde ihnen zunächst ein reichlicher Imbiß vorgesetzt, der den Halbverhungerten vorzüglich mundete, obgleich er meist aus ihnen völlig unbekannten Speisen und Früchten bestand.

Ganz außer sich vor Freude zeigte sich jedoch der Besitzer der Hacienda, als er vernahm, daß die neugewonnenen jungen Freunde Deutsche waren. »Ich selber bin deutscher Geburt,« sagte er nun in deutscher Sprache, »und heiße Lehmann; freilich habe ich mein Vaterland seit fünfzehn Jahren nicht mehr gesehen. So lange ist es her, daß ich mich hier niederließ. Mein Geschäft hat einen glänzenden Aufschwung genommen, aber was kümmerten mich noch meine Reichtümer, wenn ich meine kleine, süße Inez verloren hätte? Sie allein ist es, für die ich lebe und arbeite, sie ist meine einzige Freude, seit ich vor drei Jahren meine geliebte Gattin zu Grabe tragen mußte.« Lehmanns Frau war die Tochter eines reichen spanischen Kolonisten aus Caracas gewesen und hatte ihm ein einziges Töchterlein hinterlassen, die nunmehr sechsjährige Inez. Es läßt sich begreifen, zu welchem Dank sich der liebende Vater den Rettern seines einzigen Kindes verpflichtet fühlte.

Als er erfuhr, daß die Jünglinge sich in das Gebiet des Amazonenstromes begeben wollten, um ihren Vater aufzusuchen, wandte er alle Überredungskunst an, sie von diesem Vorhaben abzubringen: er schilderte ihnen die tausend Gefahren der Reise; er erbot sich, einen Boten an Friedung zu schicken und bis zu dessen Rückkehr die Knaben bei sich zu behalten. Friedung käme dann gewiß, sie persönlich abzuholen.

Es war aber alles umsonst: sowohl Ulrich als Friedrich zeigten sich allzu ungeduldig, den Vater wiederzusehen, und Furcht vor den geschilderten Gefahren war ihnen nicht beizubringen.

Die nächsten zwei Tage jedoch mußten die Jünglinge zur Erholung bei Herrn Lehmann verweilen. Diese Zeit benutzte ihr freundlicher Wirt, um sie über alles aufzuklären, was ihnen für die Reise wissenswert sein konnte. Dabei belehrte er sie nicht bloß über die Vorsichtsmaßregeln, die zum Schutze vor wilden und giftigen Tieren notwendig seien, sondern machte sie auch hauptsächlich mit den verschiedenen Pflanzen und Bäumen vertraut, die ihnen reichliche Nahrung auf der Reise bieten konnten.

»Viel Proviant könnt ihr nicht mitnehmen,« sagte er, »wer aber nur die Fülle der köstlichen Nahrungsmittel einigermaßen kennt, die die üppige Pflanzenwelt dieser Länder allerwärts hervorbringt, der kommt kaum in Gefahr, Hunger leiden zu müssen. Auch Wild gibt es fast überall in reichlicher Menge, nur leider auch sehr gefährliches!«

Die Pflanzen und Bäume, die Herr Lehmann sie kennen lehrte, wuchsen meist auf seiner ausgedehnten Besitzung, so daß er ihnen alles anschaulich einprägen konnte. Auch versäumte er nicht, sie für den Notfall zu unterweisen, wie man auf indianische Weise Feuer anzündet; er zeigte ihnen die geeignetsten Bäume, in deren Holz, wie der Indianer sagt, Feuer wohnt, und übte sie in den nötigen Kunstgriffen. Ihr deutsches Gold wechselte er ihnen in einheimische Münze ein, wobei er eine bedeutende Summe zulegte unter dem Vorwande, deutsches Gold stehe hier sehr hoch im Kurse. Schließlich nötigte er die Jünglinge, zwei prächtige Maultiere aus seinen Stallungen ›als kleinen Beweis seiner Dankbarkeit‹ anzunehmen. Ohne diese Tiere, versicherte er, sei die Reise überhaupt nicht zu machen, und er habe deren übergenug. Das war ein wertvolles Geschenk, denn die Mittel unserer jungen Freunde hätten ihnen eine Ausgabe von etwa zweitausend Mark für zwei solche Tiere unmöglich gestattet.

Am 5. Oktober begleitete Herr Lehmann die Brüder nach Puerto Cabello, half ihnen noch bei den notwendigsten Einkäufen und brachte sie abends in einem Gasthofe unter, worauf er sich aufs herzlichste von ihnen verabschiedete und die Hoffnung auf ein späteres Wiedersehen aussprach. Ganz besonders empfahl er ihnen noch Vorsicht in Hinsicht auf die gegenwärtigen kriegerischen Ereignisse; dann mußte er sie schweren Herzens ihren weiteren Schicksalen überlassen.

ZUM Nachtessen begaben sich unsere Freunde in den Treppenflur der Posada, wie man in Venezuela die besseren Gasthöfe nennt, während die geringeren Schenken »Pulperia« geheißen werden. Der Flur war, wie gewöhnlich hierzulande, gleich einer Veranda der Straße zu offen. Ein buntes Treiben herrschte da draußen in der Dämmerung; die Menschen selber, die da teils zu Fuß, teils auf Pferden, Eseln oder Maultieren vorüberzogen, wiesen alle nur möglichen Schattierungen der Hautfarbe auf, da die Bewohner Venezuelas in der überwiegenden Mehrzahl Mischlinge sind, nämlich Mulatten, die von Weißen und Negern, und Mestizen, die von Indianern und Weißen abstammen. Dazwischen waren aber auch die rein weißen, schwarzen und braunen Rassen vertreten. Ohne lautes Schreien, Kreischen und Lachen geht es bei den Venezolanern nicht ab, und so herrschte ein fast betäubender Lärm. Die Knaben unterhielten sich daher notgedrungen mit lebhafter Stimme. Ihr Gespräch drehte sich natürlich vorzüglich um die bevorstehende Reise und ihren Vater.

An einem kleineren Marmortisch ganz in ihrer Nähe saß ein tiefbrauner Mestize mit breitrandigem Hut und grellfarbiger Kleidung. Seine schwarzen Augen hatten einen stechenden, unsteten Blick. Er schien mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, zeigte aber von Zeit zu Zeit eine lauernde Unruhe und blickte scharf nach dem Eingänge der Veranda, als ob er jemand erwarte. Plötzlich flog der Ausdruck staunenden Interesses über sein Antlitz. Er hatte den Namen von Friedungs Farm von den jungen Deutschen aussprechen hören. Von diesem Augenblick an betrachtete er seine Nachbarn mit größter Aufmerksamkeit, wobei seine Augen in unheimlichem Glanze leuchteten. So scharf er aber auch hinhorchte, so verstand er doch nichts von dem Gespräche, da es in deutscher Sprache geführt wurde.

Eine Zeitlang schien der Mestize mit sich zu kämpfen, dann stand er rasch entschlossen auf und näherte sich unseren Freunden. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich, daß seine nagelneuen Stiefel vorn ausgeschnitten waren und die großen Zehen durchblicken ließen. Der Venezolaner liebt es, bequem in den Stiefeln zu stecken, und da das Schuhwerk durchweg Fabrikware ist und nie nach Maß angefertigt wird, schämt sich auch der Vornehmste nicht, durch einen kühnen Messerschnitt seine zu engen Stiefel zu erweitern. Der Mestize schien das Erstaunen der Jünglinge nicht zu bemerken, die bei seiner sonst eleganten Erscheinung die ihrer Ansicht nach mangelhafte Fußbekleidung auffällig fanden. Er stellte sich mit einer Verbeugung vor als Don José de Alvarez und fragte, ob die Herren nicht Spanisch verstünden. Friedrich beeilte sich, zu bejahen.

»Ich hörte Sie den Namen Nueva Esperanza aussprechen; das interessiert mich, denn ich kenne eine Farm dieses Namens in der Nähe von San Paulo de Olivença am oberen Amazonas. Die Farm ist vor wenigen Monaten von einem Deutschen namens Friedung gegründet worden.«

»O! welch ein Glücksfall!« rief Friedrich lebhaft aus. »Können Sie uns Nachricht geben von unserem Vater? Kennen Sie ihn?«

Don Joses Gesicht verfinsterte sich. »Ist Don Friedung Ihr Vater?«

»Gewiß! Wie geht es ihm?«

»Ich bedaure, den Herren keine guten Nachrichten geben zu können: kurz ehe ich vom Süden aufbrach, wurde seine Farm von den wilden Napoindianern vollständig verwüstet.«

»Und er selbst?« rief nun Ulrich atemlos.

Don Alvarez zuckte die Achseln: »Was den Mann betrifft, so kann ich Ihnen über sein Schicksal keine weitere Auskunft geben. Er wurde weder tot noch lebendig gefunden.«

»Ihr zerreißt unser Herz!« rief Friedrich schmerzlich. »Erst unsere Mutter verloren und nun das Unglück des Vaters vernehmen! Um so mehr werden wir eilen müssen mit unserer Reise, um ihn zu suchen, und so Gott will, gesund zu finden!«

Alvarez sah die Knaben erstaunt an: »Ihr wollt die Reise nach dem Amazonas unternehmen?« sagte er mit spöttischem Lächeln. »Da besinnen sich Männer, und ihr seid, mit Verlaub, noch halbe Knaben.«

»Dennoch unternehmen wir sie, und zwar morgen schon, und keine Rast werden wir uns gönnen, ehe wir nicht das Geschick des geliebten Vaters kennen.«

»Das Land ist voller Krieg und Aufruhr, der Weg führt durch die Urwälder des Orinoko. Ihr kennt die Gefahren nicht, denen ihr unfehlbar zum Opfer fallen würdet.«

»Wir kennen sie und scheuen sie nicht,« sagte Friedrich stolz.

Don José murmelte einen Fluch und begab sich an seinen Tisch zurück.

Unseren Freunden wurde nun das Nachtessen aufgetragen. Zuerst die Sancoche, das unvermeidliche Landesgericht, eine sehr kräftige Suppe, die aus Fleisch, Yams, Yukka, Bataten, Bananen, Ocumo, Auyama, Apio, Kohl und andern Einlagen zusammengekocht wird; dann folgten verschiedene Braten, Gemüse, Fische und köstliche Früchte aller Art. Als Getränk ließen sie sich den ihnen schon von Herrn Lehmanns Landhaus her bekannten Guarapo schmecken, einen vorzüglichen, erfrischenden, gegorenen Saft aus Zuckerrohr.

Sie hatten die Mahlzeit noch nicht beendet, als ein Bote von Herrn Lehmann ihnen ein Brieflein überbrachte. Ihr väterlicher Freund bat sie, noch den kommenden Tag in Puerto Cabello zu verweilen, da soeben einer seiner Diener von einer Geschäftsreise zurückgekehrt sei, der ihnen als Führer bis San Fernando de Apure dienen könne. Lehmann hatte sie ungern ohne Führer reisen lassen wollen, aber Manuel war der einzige unter seinen Leuten, der den Weg bis San Fernando kannte und völlig zuverlässig war. Er war nun bälder als erwartet wiedergekommen und wollte gerne die Führung der jungen Leute übernehmen.

Obgleich die Verzögerung, namentlich nach den neuesten aufregenden Nachrichten, unseren Freunden nichts weniger als angenehm war, sagten sie sich doch, daß die Begleitung eines wegekundigen Führers ihnen ein um so rascheres Vorwärtskommen ermöglichen werde, und so gaben sie zusagende Antwort, zumal der folgende Tag ein Sonntag war, und sie Sonntags nicht ohne Not reisen wollten.

Der Mestize Don José de Alvarez hatte sich von diesen Vorgängen nicht das geringste entgehen lassen: er horchte und beobachtete immerfort.

Als nun die Knaben gingen, ihre Ruhestätten aufzusuchen, bemerkte Ulrich zu Friedrich: »Hör einmal, der Kerl mit den zerrissenen Stiefeln gefällt mir ganz und gar nicht: er hat etwas Falsches und Stechendes im Blick; du hättest ihm nicht so vertrauensselig über alle unsere Pläne und Umstände Auskunft geben sollen!«

»Ach was!« erwiderte Friedrich sorglos. »Was sollte der Mann uns anhaben wollen? Und wenn auch: übermorgen entfernen wir uns aus seinem Bereiche. Übrigens konnte ich nicht wohl anders, als ihn über unsere Verhältnisse aufklären, da er doch Vater kennt und uns Mitteilungen über ihn machen konnte, wenn auch höchst betrübende.«

DON José de Alvarez saß stets noch wartend und immer unruhiger werdend an seinem Marmortisch. Ein Glas Wein um das andere stürzte er hinunter, und aufgeregte Flüche entquollen seinen dicken Lippen. Da drängte sich ein Mann an ihn heran, ebenfalls ein Mestize von nicht weniger unheimlichem Aussehen als Don José. Ein dünner Bart jedoch umrahmte sein kupferfarbenes Antlitz, während Alvarez ein glattrasiertes Gesicht zur Schau trug.

»Caramba, Diego! Ich glaubte, ihr kämet nicht mehr! Was laßt ihr mich so lange warten, und wo bleibt Lopez?«

»Hier ist er in Person,« erwiderte ein hagerer Mestize von weit hellerer Farbe als die beiden anderen. Lopez schien mehr spanisches Blut in den Adern zu haben als die Genossen, und sein lang aufgewirbelter Schnurrbart im Verein mit dem schmalen Spitzbarte gaben ihm das Aussehen eines altspanischen Granden oder Edlen, obgleich es ihm nicht gelingen wollte, sich einen Anstrich echt spanischer Grandezza, das heißt Vornehmheit, zu geben.

»Nun, Don José,« nahm Diego das Wort, nachdem die beiden sich am Tische niedergelassen, »bist du wieder im Lande und von deinen Eldoradophantasien geheilt, wie ich hoffe? Wir glaubten nicht, dich lebend wieder zu schauen.«

»El Dorado ist kein Wahn,« sagte Alvarez flüsternd mit wichtiger Betonung: »Ich sage euch, ich bin der Goldstadt auf der Spur und kam, euch mit hinüber zu nehmen; denn für einen einzelnen Mann ist das Unternehmen zu schwer.«

»Was sagst du?« rief Lopez erstaunt. »Du willst sichere Kunde von El Dorado haben, das unsere Vorfahren umsonst suchten, und an das kein Mensch mehr glaubt?«

»Still, still!« mahnte Don José den lauten Gefährten: »El Dorado steht heute noch, die herrliche Goldstadt, daran zweifle ich nicht mehr. Aber niemand darf mein Geheimnis wissen außer euch beiden.«

Wenn der Mestize von El Dorado als von einer Stadt redete, so kam dies daher, daß er die zurzeit verbreitete volkstümliche Anschauung teilte, die ganz vergessen hat, daß »El Dorado« eigentlich »Der Vergoldete« heißt und einen indianischen Priesterkönig, nie aber eine Stadt oder gar ein Land bezeichnet. Die Kunde von der märchenhaften Goldstadt fand übrigens bei den Gefährten Don Joses zunächst wenig Glauben, wie aus ihren Einwänden deutlich hervorging.

»Phantast!« spottete Diego. »Binde uns alten Praktikern kein Märchen auf. Haben nicht vor Jahrhunderten, als die Kunde noch lebendiger war, Tausende den ganzen Süden durchstreift und ihr Leben gelassen, ohne die sagenhafte Goldstadt zu finden; wie wäre es möglich, daß sie bis heute verborgen blieb?«

»Und ich bleibe dabei, die Indios vom Napostamme wissen von El Dorado; aber sie hüten das Geheimnis wie das Grab. Allein ich habe nicht umsonst jahrelang unter ihnen gewohnt, um ihr Geheimnis zu erschleichen. Ich gewann ihr Vertrauen, — und dennoch, was ich weiß, mußte ich heimlich erlauschen und aus zufälligen Äußerungen und Beobachtungen mir zusammenreimen. So viel ist sicher: die Goldstadt mit ihren unermeßlichen Schätzen liegt irgendwo im Nordwesten des Amazonas; kein Napo hat sie erschaut, aber sie stehen in Verbindung mit den geheimnisvollen Hütern der Stadt, die die Indios so gut und noch besser zu verbergen verstanden, als ihre Silberminen in den Kordilleren.«

»Geh mir weg!« meinte Lopez verächtlich: »Silberminen lassen sich verschütten, und doch wird manche wieder aufgefunden; aber eine ganze Stadt verstecken, noch dazu eine weithin leuchtende Goldstadt — nein! das magst du anderen weismachen, aber keinem Lopez! Eine solche Stadt, wenn sie anders vorhanden wäre als in der Vorstellung kindischer Indianer, müßte schon längst entdeckt sein.«

»Narr! Die Stadt liegt von Natur verborgen auf einer unzugänglichen Hochebene; sie ist rings von einem Felsengürtel umgeben, der sie den Blicken entzieht. Die Kunde von ihrer Lage wird von den Eingeweihten verheimlicht, und den Zugang haben sie derart verborgen, daß kein Uneingeweihter ihn finden kann. Und überdies, wie sollte die Stadt entdeckt worden sein, da sie in einer Gegend liegt, die noch keines Weißen Fuß betrat?«

Don José sprach so bestimmt, daß die andern, deren Zweifel schon im Schwinden waren, während gierige Hoffnung aus ihren Augen leuchtete, sich weiterer Einwände enthielten und sich überzeugen ließen, daß an den Behauptungen des Genossen etwas sein müsse.